К. Газенвинкель - Обские пираты прошлого века

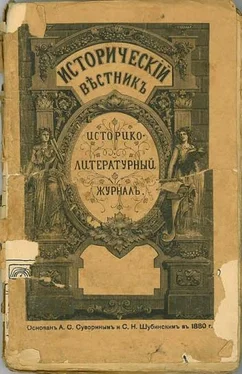

Здесь есть возможность читать онлайн «К. Газенвинкель - Обские пираты прошлого века» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: СПБ, Год выпуска: 1893, Жанр: История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Обские пираты прошлого века

- Автор:

- Жанр:

- Год:1893

- Город:СПБ

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Обские пираты прошлого века: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Обские пираты прошлого века»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Обские пираты прошлого века — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Обские пираты прошлого века», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Сохранившиеся архивные документы описывают несколько характерных случаев подобных побегов, с которыми мы и позволяем себе ознакомить читателя.

5-го июня 1745 года мирные обыватели Сургута, маленького, глухого городка на Оби, были встревожены лихою вестью: прошел слух, что около города появилась шайка беглых каторжников; передавали даже, что их видели в самом городе, что они успели уже кое-кого пограбить, что добираются даже до самого воеводы и думают сжечь город. Конечно, народная молва зашла по обыкновению далеко вперед, но факт появления колодников близ города оказался верен. Все видели, как воевода Еропкин, озабоченный и угрюмый, спешно прошел из своего дома в воеводскую канцелярию, где долгое время тайно беседовал с каким-то поручиком, прибывшим в ночь перед тем Из Тобольска. Не прошло незамеченным и то обстоятельство, что воевода распорядился тотчас же послать за казацким сотником Торопчаниновым и строго-настрого ему что-то наказывал, топал ногами, сердился… Возбужденное до крайности народное любопытство нашло, наконец, себе удовлетворение. На воротах дома, где помещалась воеводская канцелярия, появилось объявление, и каждый грамотный мог прочесть следующее:

«Сего 745 году, июня 5 дня, в Сургуцкую воеводскую канцелярию, следующий из Тобольска на дощанике поручик Белянин ведением объявил: из посланных де с ним арестантов бежало 14 человек. И по тому его, поручика Белянина, ведению, о сыску тех арестантов в городе Сургуте, во всенародное известие публиковать и в пристойном месте выставить публичный указ, в котором объявить: ежели где оные беглецы явятся, таковых ловить и объявлять в Сургуцкую воеводскую канцелярию без замедления; также и в войсковую контору и сотнику Торопчанинову с товарищи послать указ же, по которому предписанных беглецов сыскивать всякими сыски накрепко и для того сыску командировать им на каждую ночь, вкруг города ходить, с ружьем, из Сургуцких служилых людей человек по 10 и более, а буде по сыску явятся, то, их имая, объявлять в Сургуцкую воеводскую канцелярию немедленно».

Нельзя сказать, чтобы это распоряжение вполне успокоило встревоженных обывателей; все хорошо понимали, что требование начальства о сыске бежавших каторжников было пустым звуком, что привести в исполнение упомянутое распоряжение невозможно, за малочисленностью служилых сургутских людей, и что начальство, в сущности, более заботилось об охране самого города от внезапного нападения, чем о поимке беглецов. Да и было чего тревожиться: кому неизвестно, на что способна толпа голодных храп-майоров [1] Так в Сибири называли каторжников, которым, как известно, в те времена рвали ноздри.

в бешенной жажде свободы готовая на все, и для которой ничего не значило спалить город, чтобы, воспользовавшись пожаром, поживиться на счет обывателей.

Воеводу Еропкина озабочивало, однако, не это; по опыту он знал, что 14 человек, хоть бы и отчаянных голов, не рискнуть действовать открытой силой против города, где, все-таки, было кое-какое войско; мучило воеводу другое: от поручика Белянина он узнал нечто такое, что действительно могло представлять серьезную опасность. Дело в том, что из Тобольска отправлено было в Енисейск два дощаника с каторжниками, один под командой поручика Белянина, а другой под начальством капитана Хрушкова. На двух дощаниках каторжников было более 120 человек, и народ попался все отчаянный. Дорогой пошли не лады, арестанты шумели, не слушались и, не стесняясь, высказывались, что воспользуются первым удобным случаем, чтобы завладеть дощаниками, избить конвой и бежать. Под самым Сургутом с дощаника Белянина бежало 14 человек; в виду возбужденная настроения арестантов Белянин не решился послать за ними погоню, справедливо полагая, что оставшиеся только и ждут уменьшения числа конвойных, чтобы напасть на конвой, побросать его в реку и затем завладеть судном. Нужно было ожидать дальнейших попыток к побегу со стороны каторжников, и если, чего Боже сохрани, предприятие их увенчалось бы успехом, появление под Сургутом толпы свыше 100 человек вооруженных и озлобленных разбойников, конечно, представляло крайнюю опасность. Вот почему Еропкин принял все меры к тому, чтобы ни на лишний час не задержать столь неприятных гостей. С лихорадочной поспешностью доставлялось на дощаники все, что требовалось по расписанию; сами суда стали на якорь вдали от города и там выжидали окончания нагрузки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Обские пираты прошлого века»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Обские пираты прошлого века» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Обские пираты прошлого века» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Василий Орехов - Пираты XXX века [litres]](/books/418436/vasilij-orehov-piraty-xxx-veka-litres-thumb.webp)