Это лишь некоторые примеры его милосердия. Я же помню, как он заботился о людях, помогал получить квартиру или установить телефон, отдавал нуждающимся одежду, обувь. Но я никогда не слышала от него рассказов о своих благодеяниях.

* * *

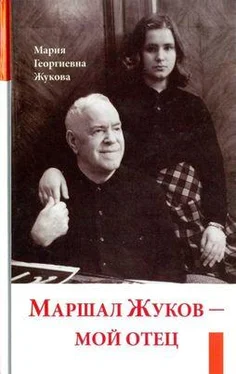

Портрет Г. К. Жукова. Карандашный рисунок солдата Н. Федорова, сделанный на фронте. 1944 г.

После войны один солдат, Герой Советского Союза, при встрече с маршалом Жуковым сказал: «Спасибо вам, товарищ маршал, вы сделали меня героем». Георгий Константинович ответил: «Спасибо вам, солдатам и командирам, — вы сделали меня маршалом».

Ветеран войны Василий Иванович Сорокин из Костромы вот так вспоминал встречу кандидата в депутаты Верховного Совета СССР Маршала Советского Союза Г. К. Жукова со своими избирателями, воинами одной артиллерийской части в Германии в январе 1946 года: «Я не помню содержания речи Георгия Константиновича, но сейчас хорошо вижу безмолвный, полный внимания строй. Солдаты ловили каждое слово полководца, смотрели на него до жадности влюбленными глазами. И не успели объявить об окончании встречи, как Георгия Константиновича тут же „взяли в окружение, в плен“. Защелкали фотоаппараты, каждому хотелось быть поближе к маршалу, попасть в объектив и запечатлеть себя на память. Некоторые при фотографировании даже обнимали его, а он стоял невысокий, коренастый, в маршальской полевой форме, смеясь, шутил, острил и просил: „Выпустите меня, пожалуйста!“ На это уже не строй, а толпа отвечала возгласами „Ура!“ и бурей аплодисментов. Все попытки офицеров выстроить и увести солдат успеха не имели. Все были приятно возбуждены, взволнованны и простительно недисциплинированны.

Такой неподдельной, искренней любви и преданности больше мне видеть не пришлось. Я тогда со всей ясностью ощутил, что значит Жуков для народа».

«Спасибо вам, солдатам и командирам, — вы сделали меня маршалом!»

Часто приходится встречать сравнение отца с Суворовым. В 1945 году солдаты, взявшие Берлин, вручили отцу у рейхстага подарок — алюминиевый, ручной солдатской работы портсигар, на котором тщательно выгравированы портреты Суворова и Жукова, — они уже тогда поставили рядом этих двух полководцев. Отец многое перенял у Суворова, следовал его заветам. «Русские прусских всегда бивали», — говорил Александр Васильевич, Жуков продолжил это выражение Суворова. В 1941 году он сказал: «Русские прусских всегда бивали, побьют и на этот раз, да еще как побьют!»

Как-то, в бытность командиром эскадрона, он велел старшине учить боязливого бойца по-суворовски: «Боится солдат ночью вдвоем в караул идти — пошли его одного. Надо человека наедине со своим страхом оставить, тогда он страх преодолеет». И добавил: «Метод суровый, но так личность воспитывается».

Как и Александр Васильевич, он был знатоком солдатской души. Денис Давыдов говорил о Суворове, что тот «положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение». То же самое, мне кажется, можно сказать и о Жукове.

Его порой называют маршал-солдат, потому что, пройдя военную службу от рядового и познав все ее тяготы, он хорошо знал солдатские нужды. Отец вообще был «слеплен из того же теста».

В день 20-летия Победы отец был приглашен в Московский дом литераторов, где собралось много писателей-фронтовиков. Ему устроили как всегда овацию, слышались возгласы: «Ура автору Победы!» И когда ему дали слово, он, подойдя к микрофону, внятно и четко произнес: «Единственным автором Победы в Великой Отечественной войне является советский солдат, русский солдат, прошу это помнить!» О его кровной связи с солдатом говорит и то, что книгу свою он посвятил солдату, его великому подвигу, его безграничной самоотверженности во имя Родины. Как напоминание о русском солдате, на плечи которого легла основная тяжесть войны, висела у нас дома копия картины Ю. М. Непринцева «Отдых после боя». Мы ее называли «Василий Теркин на привале». Отец так любил поэму «Василий Теркин» Александра Твардовского! Я почему-то не могу без волнения читать известные строки:

Бой идет

святой и правый,

смертный бой не ради славы,

ради жизни на земле!

* * *

В многочисленных дошедших до нас историях о Суворове и солдатах есть такая.

Читать дальше