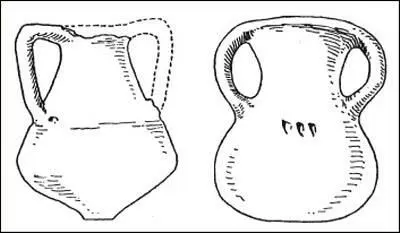

Рис. 35. Формы керамических сосудов из Периама, культура периам, высота ок. 9 см (Арадский музей)

Районы Западной Румынии

В настоящее время в Западной Румынии бронзовый век почти не определен. Вероятно, здесь и до некоторой степени в Центральной Трансильвании в это время сохранялась и развивалась финальная стадия неолита и переходная стадия — так же как в культурах вучедол и накольчато-гребенчатой керамики.

СРЕДНИЙ И ПОЗДНИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК (BIII)

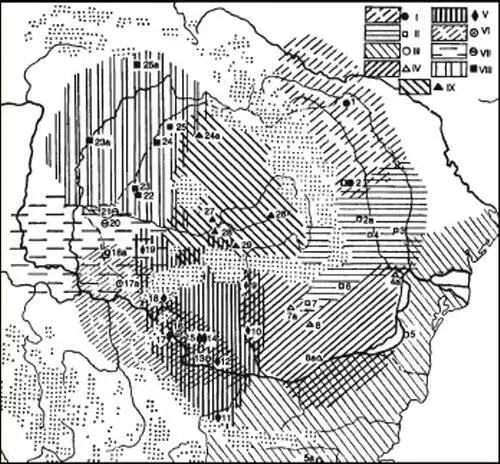

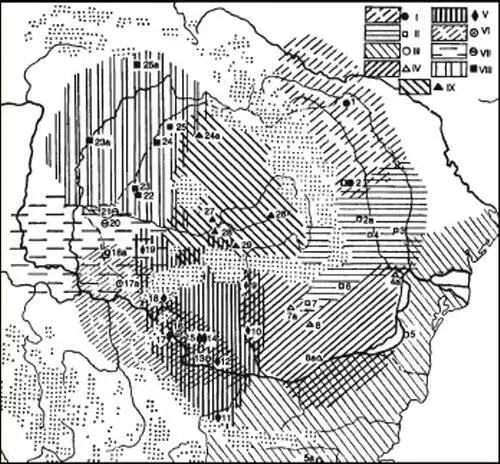

Рис. 36. Средний и поздний бронзовый век в Румынии.

I — культуры костиша; II — культура монтеору; III — культура чернавода; IV — культура тей; V — культура вербичоара; VI — культура гырла-маре; VII — культура печика; VIII — культура отомани; IX — культура витенберг.

1 — Корлэтени; 2 — Костиша; 2а — Миндришка; 3 — Балинтешти; 4 — Пояна; 4а — Балдовинешти; 5 — Чернавода; 5а — Езерово; 6 — Монтеору; 7 — Тиносу; 7а — Першинари; 8 — Тей; 8а — Ойнак (Джурджу); 9 — Влэдешти; 10 — Слатина; 11 — Деветаки; 12 — Сэ- пата; 13 — Кырна; 14 — Ородел; 15 — Вербичоара; 16 — Гырла- Маре; 77— Кладово; 17а — Ваттина; 18 — Байле-Херкулане; 18а — Кручени; 19 — Вишагу; 20 — Периам; 21 — Печика; 22 — Вэршанд; 23 — Сокодор; 23а — Тожег; 24 — Синтион; 24а — Дерсила; 25 — Отомани; 25а — Барка; 26 — Витенберг; 27 — Целна; 28 — Пянул-де-Жос; 29 — Окна-Сибиулуй

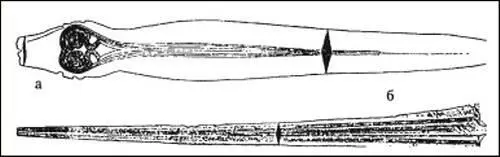

Переход от раннего к среднему и позднему бронзовому веку (рис. 36) произошел около 1600 г. до н. э., когда возникли благоприятные для новой культуры условия. Хозяйственная жизнь тогда была почти в равной степени земледельческой и скотоводческой, хотя некоторые группы уже склонялись к тому или другому типу хозяйствования. Старые традиции и образ жизни фракийских племен менялись под влиянием новых факторов. Существенное подтверждение тому — возрождение спирального мотива (рис. 37); он, хотя и возник, возможно, под влиянием микенской цивилизации, встречается также в более ранних местных артефактах. Технология обработки бронзы постепенно распространяется по всему Карпато-Дунайскому региону, и ценность богатых медных руд Трансильвании, Олтeнии и Добруджи возрастает многократно. Топор (как инструмент и оружие фракийцев), меч и серп, которые находят в разных формах во всех местных культурах и которые по торговым путям достигали устьев Одера и Буга, — все они изготовлялись в мастерских фракийских металлургических центров. Из этих же мастерских выходили различные личные украшения и бронзовые сосуды. Они без остановки работали и после окончания III фазы бронзы, в IV периоде и даже во время фаз галыптат I и II — благодаря войнам и активному обмену спрос на их изделия только рос. Улучшались средства транспорта, обычной стала четырехколесная повозка (см. на рис. 46 маленькую модель из обожженной глины, принадлежащую культуре витенберг); археологические данные свидетельствуют, что повозку и плуг тянули лошади и быки. Металлических плугов еще не было, лемех плуга делали из рогов животных или, возможно, из дерева. Земледелие поднялось на новую ступень развития. По обе стороны Карпат и Дуная металлы теперь ходили не только в форме слитков-гривен, как в раннем бронзовом веке, но и в форме грубых брусков определенного размера. Необходимо упомянуть также найденные в Дева и Маглавит в Олтении хранилища слитков-брусков. В результате торговли и обмена некоторые племена становились обладателями фаянса и янтарных бус, а также различных видов микенского вооружения, вроде так называемых рапир из Рошиорий-де-Веде, из Трансильвании и других мест (рис. 37). Разрабатывались не только местные залежи медной руды, но также соль и золото Трансильвании и янтарь Бузэу, известный как «черноморский янтарь». Все племена занимались прядением и ткачеством, но в разных культурах эти занятия по важности были различны. Одной из основных общественных черт того времени стала металлообработка — на разных ее стадиях, от добычи руды до отделки готового изделия, возникла специализация.

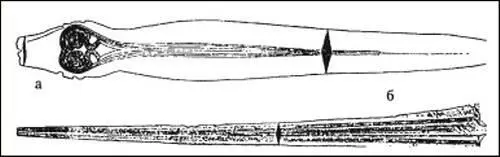

Рис. 37. а) меч боянского типа из Шинкаи, средний бронзовый век, длина — 30,8 см; б) микенский меч-рапира из Рошиорий-де-Веде, длина — 67,8 см

Само общество в это время также претерпевало структурные изменения. Золотые клады (рис. 38 и 39, фото 39), такие как клады из Цуфалэу и Цигэнаши (Олтения), и другие клады, в которых обнаружено множество различных предметов и большое количество золота, наверняка представляют коллективное богатство племени или группы племен, которые уже начинали формироваться. Более того, богатство погребальных принадлежностей в некоторых могильниках указывает на постепенное движение к социальноклассовому расслоению общества, хотя пока еще традиции общественной собственности достаточно сильны. Этому же способствовали и военные походы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу