Рыбаки дали нам свежей рыбы и… целых две осьмушки махорки. Теперь мы всласть покурили, так как на «Фоке» табак тоже вышел, и все давно уже страдали от неимения его.

П. Г. Кушаков дал за это рыбакам бутылку рома, даже и не подозревая, что представляет собой теперь в России ром…

Войти в Рынду при этом ветре и при начавшемся отливе мы не могли самостоятельно, а потому Кушаков отправился туда с рыбаками на «шняке», чтобы телеграфировать в Александровск, а в ожидании «Фоки» стал лавировать около Рынды. Часов около четырех дня из Рынды показался большой промысловый моторный бот, идущий к нам. Это местный рыбопромышленник и торговец Скобелев, по собственному почину, спешил нам на выручку. Немного погодя показался и еще такой же бот, покричав, как полагается, достаточно долго «ура», оба бота соединенными усилиями взяли «Фоку» на буксир и повели в Рынду.

Скобелев не забыл захватить для нас целую пачку газет, из которых мы более подробно ознакомились с крупными политическими событиями, происшедшими в Европе.

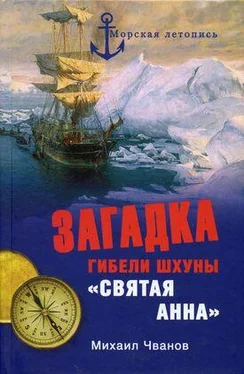

По странной случайности в этой же пачке газет мы прочитали о поисковых экспедициях, снаряженных Гидрографическим управлением морского министерства для поисков экспедиций 1912 года Седова, Брусилова и Русанова. Поисковые экспедиции уже отправились по назначению. «Св. Анну» отправились искать, оказывается, в Карское море.

В 8 или 9 часов вечера мы были в почтово-телеграфной конторе Рынды, где уже сидел Кушаков, и давали телеграммы о нашем возвращении к жизни.

Самым богатым из нас был Кушаков, обладавший несколькими сотнями рублей. Вторым был Конрад, имевший один фунт стерлингов, который нашел на «Св. Анне» в прошлом году, ломая переборки и койки в кубрике на топливо. У остальных же, кажется, ни у кого не было ни копейки. По крайней мере за мои телеграммы заплатил П. Г. Кушаков. Неудивительно, что все мы нуждались в деньгах, без которых здесь обойтись было труднее, чем на Земле Франца-Иосифа или на льду. Поэтому-то и смысл большинства наших телеграмм главным образом сводился к требованию «денег, денег и денег».

Вечером, сидя за чаем у Скобелева, мы узнали, что завтра в Рынду придет пассажирский пароход «Император Николай II» на пути в Архангельск.

На другой день на этом пароходе мы уже впятером: Визе, Пинегин, Павлов, Конрад и я плыли в Архангельск. Командир этого парохода Вальнев был так любезен, что согласился не только бесплатно доставить нас до Архангельска, но и в «долг» кормить нас дорогой. Так как пассажиров на пароходе было очень много и свободных мест в первом классе, не было, то Вальнев для четверых из нас уступил одну из своих кают, в которой мы с комфортом и доехали до Архангельска. Тяжелый четырехмесячный путь со «Св. Анны» был окончен, а вместе с ним было закончено мое двухлетнее полярное путешествие. 10 августа 1912 года отправился я в него из Петрограда и 1 сентября 1914 года прибыл в Архангельск.

В. И. Альбанов

Г. Л. Брусилов

Эта фотография сделана в 1910 г. на палубе «Вайгача» в порту французского г. Тавра, когда «Вайгач» и «Таймыр» совершили переход южными морями из Кронштадта во Владивосток, чтобы отправиться оттуда в Арктику. Г. Л. Брусилов стоит вторым справа…

«Св. Анна» перед отправкой в экспедицию на рейде Санкт-Петербурга

Семья дяди Г. Л. Брусилова, Б. А. Брусилова. На переднем плане рядом с мужем истинная владелица судна А. Н. Брусилова (сидит). По ее имени, приобретенную для экспедиции, шхуну «Пандора» переименовали в «Св. Анну». Стоит крайний справа Г. Л. Брусилов. Фотография 1912 г., времени подготовки экспедиции

Е. А. Жданко

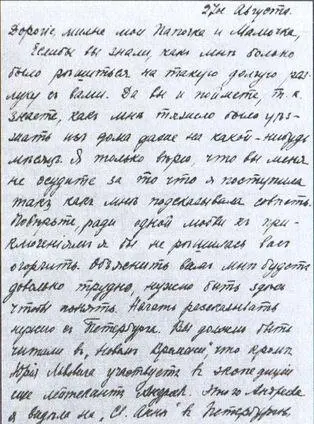

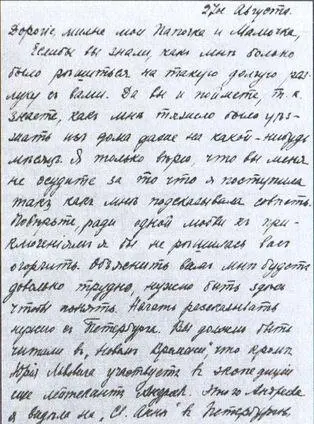

Фрагмент письма Е. А. Жданко к родителям

Читать дальше

![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов - Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/401767/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push-thumb.webp)