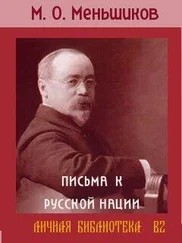

"Судите писателя за удостоверенные процессом преступления слова, но как же казнить его душу самосудом такого же, как он, человека из публики, случайно получившего право карать или миловать?" - пророчески заявил Меньшиков 27 августа 1915 года в связи с новым законом о цензуре76.

В годы Первой мировой войны русская цензура немало попортила крови русскому писателю. М.О. Меньшиков, в своих письмах к О.А. Фрибес, постоянно жалуется на то, что его "взяли под предварительную цензуру", просит обратить внимание "на беспорядки в экспедиции "Писем к ближним"", предполагает, что статьи его "застревают где-нибудь в перлюстрации"... Государственная Дума слала по этому поводу запрос в правительство, видный депутат с трибуны осуждал свирепство цензуры над Меньшиковым, сам Михаил Осипович подавал на нее в суд, но - все напрасно. "Не знаю что делать, сокрушенно вздыхал пострадавший в очередном письме из Валдая. - Не пригласить ли херувима вырвать грешный мой язык, и празднословный, и лукавый? Не вложить ли в рот жало мудрыя змеи. Ей Богу, не знаю. Посоветуйте"77.

Сложившаяся обстановка, однако, не могла повредить международному авторитету М.О. Меньшикова, если вообще не способствовала ему (по методу от противного). Летом 1915 года он был единственным из русских журналистов, приглашенных на всемирный конгресс печати в Сан-Франциско. А в начале сентября 1917 года, через частную международную контору, Меньшикова приглашали в Америку с циклом лекций о тогдашнем положении России78.

Ничего не брал в расчет только суровый рок. Тихо сходили на нет "Письма к ближним", и все тоньше становился ручеек меньшиковского слова. Февраль 1917 года сбил с толку, ошарашил, согнул. Суворинские сыновья, распродавшие к этому времени все паи "Нового Времени", быстро уступали натиску обстоятельств и косо смотрели на прежнюю честь и гордость основного патриотического издания родной страны. Наконец, 19 марта (1 апреля) 1917 года в "Новом Времени" появилась последняя статья М.О. Меньшикова "Голос Библии". "Слишком правому сотруднику" безжалостно указали на дверь и распростились с ним навеки79.

Так закончилась одна история "Писем к ближним" и началась другая, в которой не "мудрость кротких", а "безумство храбрых" стало править бал и где была надолго предана забвению "главная задача человеческого существования - великий завет любить ближнего"80.

"На небе рай - на земле Валдай", - гласит народная молва. Хорошо было бы ей разблаговестить по всей России, что не в одни пушкинские времена отсюда начиналось бессмертие...

В лучших традициях отечественных сочинителей лежит публицистический стиль М.О. Меньшикова, словарь его языка, тематическая широта и композиционное построение статей, и многое-многое другое из сокровищницы души и интеллекта. "Письма к ближним" на долгие годы XX века стали неисчерпаемым духовным резервуаром, из которого без зазрения совести, и, понятно, без всяких ссылок, черпали великую премудрость в Советской России. Не избежала этого сомнительного искуса и эмиграция, но здесь, по крайней мере, находились люди, уже в самом названии печатных материалов подчеркивавшие утраченную преемственность. Достаточно известный представитель правых кругов полковник-улан, а затем - писатель и издатель Федор Викторович Винберг в своем литературно-политическом журнале "Луч Света" (книга IV. Мюнхен, 1922) озаглавил весьма важную для себя статью "Беседа с ближними", после чего ввел целую рубрику "Беседы с ближними", но продолжения она не имела из-за окончательного прекращения издания81. Такую же попытку, но в иное время, предпринял генерал-лейтенант Генштаба Сергей Дмитриевич Прохоров. Из задуманного им цикла "Письма к ближним" он опубликовал "два письма" в журнале Общекадетского объединения "Военная быль" (№№ 4 и 5. Париж, 1953), а на остальное ему уже не хватило жизни.

Приведенные образцы, в которых текстуально угадывается дух знаменитого предтечи, на самый поверхностный взгляд характерны одной деталью - оба автора были военными людьми. Это, конечно, неслучайно, а главное - дает нам прекрасную возможность упомянуть нынешний "Российский военный сборник", издаваемый "славной кучкой" полковника Александра Евгеньевича Савинкина. В очень сложные для нашей армии и флота дни они возрождают русскую военную мысль прошлого, совсем по-меньшиковски понимая роль активной военной силы для нашего государства. Из выпуска в выпуск в "Российском военном сборнике" публикуются статьи бывшего морского офицера, беззаветно отдавшего свою жизнь и талант страждущему Отечеству. Идут письма к ближним к живым адресатам...

Читать дальше