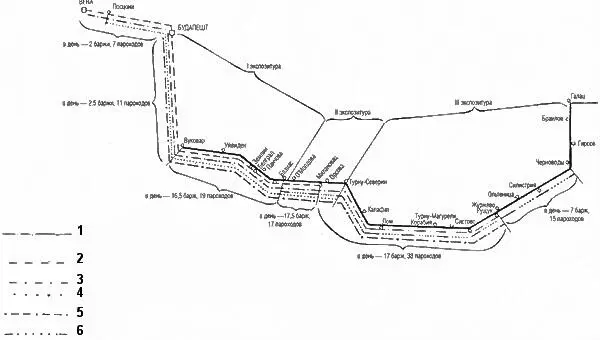

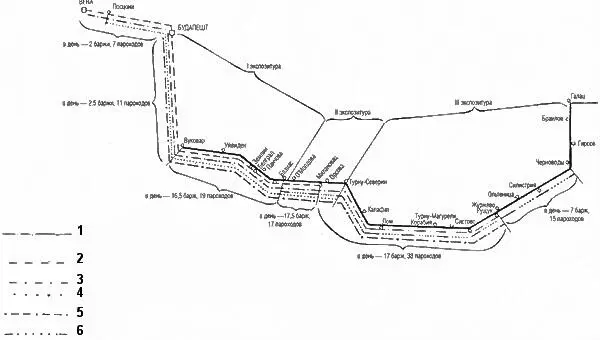

Схема движения грузов по Дунаю:

1 — 420 барж из Румынии до Вуковара с зерном; вниз — германский подвоз, а затем и вывоз гражданских грузов; погрузка и выгрузка заканчиваются в 8 дней, иначе не обеспечивается 14 барж ежедневно. Отбуксировка — автоматическая, без приказаний

2 — 60 барж Милановац — Будапешт и Вена; вверх — серный колчедан, для 7-го отдела Военного министерства, вниз — уголь для военных железных дорог

3 — 70 барж германского подвоза армий Макензена из Вены в Семендрию и Журжево. Обратно зерно

4 — 40 барж из Посцони в Турну-Северин и Калафат с углем для железных дорог. После разгрузки угля и очистки грузятся зерном и отводятся в Вену

5 — 37 барж с сырьем из Русса и Журжева в Будапешт. На обратном пути используются для воинских перевозок или гражданских грузов, но без задержки

6 — 24 наливных баржи для рейсов между Черноводами и Базиасом

Кроме того:

42 баржи — для местного сообщения армий Макензена

33 баржи — для подвоза угля для зафрахтованных пароходов

82 баржи — для оперативных надобностей армий Макензена

Итого — 814 барж, для постоянных рейсов — 117 пароходов

На побережье Дуная и на самой реке взаимодействие властей представлялось менее однообразным, так как здесь работали еще и органы транспорта и сообщений.

В районе военных действий вверх по течению до моста у Журжево главное командование принадлежало Макензену. Сам Дунай обеспечивался австро-венгерской Дунайской флотилией. На суше власть осуществляли на местах войсковые части и этапные органы.

От Журжево до Железных ворот с Орсова руководителем использования путей сообщения являлся германский начальник полевых железных дорог, который в штабе Макензена был представлен особо уполномоченным генералом. На главных пристанях в румынских, болгарских и сербских районах были назначены германские коменданты гаваней, на обязанности которых лежало регулирование судоходства в гавани, сбережение грузов, обеспечение войсковых перевозок, обмен вагонов и решение всех задач, связанных с охраной военных и гражданских перевозок. В подчинении австро-венгерских военных властей находились 32 пристани и гавани. На этапные комендатуры легло обеспечение прибрежных районов, расположенных вне этих гаваней.

Перевозки по Дунаю регулировались следующими органами:

Австро-венгерским центральным управлением портов, находившимся в Вене; на всех пристанях Дуная были организованы подчиненные ему комендатуры станций, с помощью которых осуществлялось управление судоходством и транспортной службой. При штабе Макензена это управление представлял особо уполномоченный офицер Генерального штаба;

Управлением судоходством по Дунаю Германского полевого управления железных дорог, под командованием германского морского офицера в Вене, имевшим свои подразделения — Донау-ост в Журжеве и Турну-Северине, и уполномоченных по судоходству при комендатурах гаваней.

С помощью этого аппарата управление осуществляло германские перевозки зерна и нефти на судах австро-венгерского центрального транспортного управления.

Для связи при штабе Макензена от этого управления имелся уполномоченный по вопросам германского судоходства — германский морской офицер.

Обстановка, освещение фарватеров и маячная служба, а также охрана рыболовства и мостов возлагались на Императорскую германскую Дунайскую полуфлотилию (вооруженные колесные пароходы «Sava» и «Mariza»).

Для обеспечения интересов германского морского командования на востоке при штабе Макензена состоял морской штаб-офицер в качестве полномочного представителя.

Кроме того, в Бухаресте германский Морской генеральный штаб имел подразделение для разработки специальных задач, связанных с подготовкой ведения войны в Черном и Эгейском морях.

Деятельность Дунайской флотилии в 1917 году с военной точки зрения следует рассматривать в первую очередь, как обеспечение овладения в высшей степени важным в хозяйственном отношении районом и использования оккупированной области. Способ, по которому для этой цели применялись речные корабли, доказывает, что и в речной войне применено понятие «fleet in being» [59]и его эффект.

Тот факт, что флотилия полностью и успешно выполнила свои хозяйственно-политические задачи, не упуская из вида основных военных задач, указали Дунайской флотилии тот новый путь, по которому в следующем году она действовала в Черном море и на русских реках.

Читать дальше

![Рейнхард фон Шеер - Германский флот в Первую мировую войну [изд. Вече (2011 г.)]](/books/416093/rejnhard-fon-sheer-germanskij-flot-v-pervuyu-mirovuyu-thumb.webp)