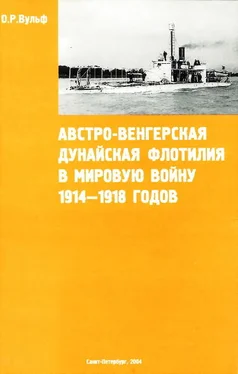

Речной минный отряд и 1-й саперно-минный взвод использовали необыкновенно низкую воду, чтобы еще раз обследовать уже известные минные заграждения, причем удалось поднять много неисправных и снесенных мин. 22 октября 1-й речной саперно-минный взвод, идя по течению, заметил между Разова и Кохирлени едва выступающую из ила мину. Более подробным обследованием было установлено наличие до сих пор неизвестного обсервационного минного заграждения. Мины были погружены на 1―1,5 м в ил, питающие их кабели глубоко зарыты. Так как включающая их станция находилась на большом расстоянии, то находку этого заграждения нужно было отнести к счастливой случайности. Ценный материал был убран. По окончании полного обследования, 1-й и 4-й речные саперно-минные взводы после длительных и успешных совместных действий выбыли из состава Дунайской флотилии. Еще до этого, вооруженные пароходы «Csobanc» и «Szigliget» передали в распоряжение Центрального управления транспортом, потому что на Дунае уже возникла нужда в средствах сообщения.

В последний квартал 1917 года деятельность Дунайской флотилии была очень ограничена. Она свелась к коротким артиллерийским дуэлям и отдельным обстрелам сторожевых кораблей противником и оттеснению неприятельских кораблей с помощью дрейфующих мин, к обычной воздушной разведке и к борьбе против авиации противника.

В декабре на румынском фронте уже начали сказываться результаты переговоров о перемирии в Брест-Литовске и Фокшанах. Вследствие этого предусмотренное ранее усиление минных заграждений перед отправкой речных сил отменили. Так как речной минный отряд было решено поставить на зимовку в Мачин, то ремонт его кораблей закончили уже в конце ноября. Для обеспечения боеспособности отряда на время ремонта флагманский корабль «Balaton» заменили вооруженным пароходом «Una», а транспорт «Tulln» — призовым судном «Lelek». В течение декабря все остальные единицы перешли на зимовку в Турну-Северин, Будапешт или Линц. Вооруженные пароходы «Almos», «Vag» и «Helene» возвратили в торговый флот. С наступлением ледохода речной минный отряд убрал боны, поставленные ниже Браилова.

3 декабря в командование Дунайской флотилией вступил контр-адмирал Виктор Викергаузер.

Капитан 1 ранга Карл Люцих, успешно командовавший Дунайской флотилией в течение войны, получил командную должность на морском театре.

В следующий отрезок времени Дунайская флотилия развила иную деятельность: она осуществляла боевое обеспечение больших перевозок по Дунаю, превратившемуся в важнейшую магистраль, снабжавшую центральные державы зерном из Румынии. Избытки урожая этой плодородной страны, ее естественные богатства и ценные ископаемые, такие как нефть, соль, лес и другие, сулили значительное облегчение нужды этих государств в сырье и продовольствии. В это время Дунай играл значительно более крупную роль, чем это предполагалось в мирное время.

Вследствие того, что противник перед отступлением уничтожил или привел в негодность важнейшие источники сырья, зерновые элеваторы, нефтяные вышки, фабрики и мельницы, требовалось прежде всего создать органы управления страной, приспособленные к восстановительной работе.

В тылу военной зоны, непосредственно подчиненной главнокомандующему фон Макензену, было организовано германское военное управление с военным губернатором во главе. Представительство Австро-Венгрии в этом управлении, как сообщает генерал-полковник Штрауссенбург, осуществлялось путем укомплектования на паритетных началах специально созданного хозяйственного штаба, а также полномочным представительством Австро-Венгрии при генерале Макензене.

Хозяйственный штаб представлял собой группу по управлению хозяйством, работавшую радом с Генеральным штабом военного управления. Обязанности местных румынских властей были возложены на Штаб управления, а политическое руководство — на Политический отдел. Задачи государственной полиции осуществлялись Центральным полицейским управлением.

Исполнительными органами военного управления в районе германской оккупации являлись этапные комендатуры, расположенные соответственно административному делению страны и подчиненные в следующей инстанции этапным инспектурам.

В районах австро-венгерской оккупации вместо них учреждались императорские и королевские управления этапных станций, объединяемые императорскими и королевскими управлениями этапных секций, в свою очередь подчиненными австро-венгерскому главному командованию.

Читать дальше

![Рейнхард фон Шеер - Германский флот в Первую мировую войну [изд. Вече (2011 г.)]](/books/416093/rejnhard-fon-sheer-germanskij-flot-v-pervuyu-mirovuyu-thumb.webp)