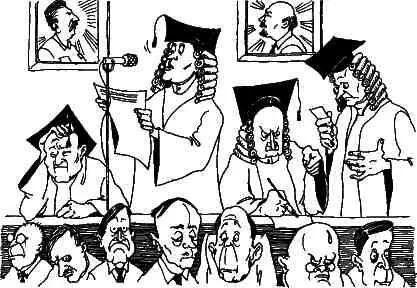

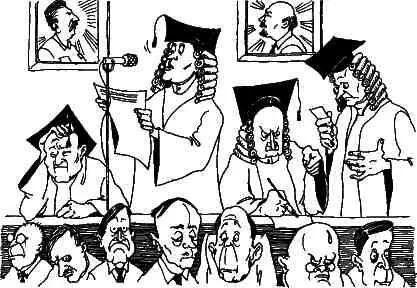

Действительно, хороши бы были прокуроры, предъявляя подсудимым обвинение в преступлении против мира, в котором в качестве доказательства фигурировал бы договор СССР и Германии 1939 года, где рядом с подписью обвиняемого Иоахима фон Риббентропа стояла подпись В. М. Молотова!

На заседании советской правительственной комиссии было принято решение: «Обязать т. Руденко и т. Никитченко предварительно просматривать все поступающие от других делегаций для предъявления суду документы и требовать, чтобы эти документы утверждались на комитете обвинителей. По каждому документу т. Руденко и т. Никитченко обязаны давать заключение о его приемлемости или неприемлемости сточки зрения интересов СССР, в случае надобности не допускать передачи и оглашения на суде нежелательных документов». Среди вопросов, недопустимых для обсуждения, выделялись следующие:

1. Отношение СССР к Версальскому мирному договору.

2. Советско-германский Пакт о ненападении 1939 года и все вопросы, имеющие к нему какое-либо отношение.

3. Посещение Молотовым Берлина, посещение Риббентропом Москвы.

4. Вопросы, связанные с общественно-политическим строем СССР.

5. Советские прибалтийские республики.

6. Советско-германское соглашение об обмене немецкого населения Литвы, Латвии и Эстонии с Германией.

7. Внешняя политика Советского Союза, в частности вопросы о проливах, о якобы территориальных притязаниях СССР.

8. Балканский вопрос.

9. Советско-польские отношения (вопросы Западной Украины и Западной Белоруссии).

Интересно, что подобные задания имелись и у представителей Великобритании, хотя и подавались в другой форме. Так, в меморандуме, разработанном на совете обвинителей, говорилось следующее: «Обвинитель от Великобритании также будет принимать меры против всех встречных обвинений против политики Великобритании, вне зависимости от того, по какому разделу Обвинительного акта они возникнут. Возможные выпады против так называемого британского империализма XIX века и в начале XX века или против поведения Великобритании во время войны с бурами будут встречать с нашей стороны резкий отпор как не относящиеся к делу…»

Ни в коем случае не желая оправдывать военных преступников, надо все-таки отметить, что опасения лорда Саймона подтвердились. Процесс в Нюрнберге в определенной мере носил характер «правосудия победителей». Вероятно, этим и объясняется отказ от проведения последующих показательных процессов, на которых настаивали Франция и Советский Союз.

О

Оборона Брестской крепости

В настоящее время об этой странице начального этапа Великой Отечественной войны написаны научные труды, литературные произведения, изданы воспоминания оставшихся в живых защитников крепости, снят художественный фильм. Но уже мало кто помнит и знает, что в течение десятка лет после окончания войны оборона Брестской крепости в глубоком тылу врага оставалась неподтвержденной легендой, ходившей в солдатской среде во время тяжелых боев летом 1941 года. В первый год войны доходили лишь отрывочные сведения о том, что действительно происходило в цитадели. По окончании войны об обороне продолжали молчать. Почему? Да потому, что никто не решался сказать Сталину о просчетах командования, которые и стали причиной окружения крепости, потому, что многие из оставшихся в живых ее защитников после освобождения из немецких лагерей сразу же попали в сталинские. Но и после того, как о героизме защитников стало известно, реальные события преподносились в искаженном виде.

Так, и по сей день популярно заблуждение, согласно которому защитники Брестской крепости — это «горсточка советских воинов», почти не имевшая оружия и боекомплектов и противостоявшая в десятки раз превосходящим силам противника. Ни в коей мере не умаляя проявленного защитниками крепости героизма, мы считаем необходимым заметить, что в данном случае бойцов, до конца выполнивших свой воинский и человеческий долг, было много больше, чем «горсточка», а значит, и героев было больше. Им и посвящена эта статья.

Читать дальше