Но есть причины, по которым легкое и ясное понимание древних научных книг трудно даже и для энциклопедически образованного человека. Уж слишком далеко разошлось наше современное мировоззрение с мировоззрением древних!

Для примера покажу вам хотя бы разницу наших представлений о вселенной со средневековыми представлениями о ней.

Современный астрономически образованный человек считает окружающее его пространство бесконечным по всем направлениям, и вверх, и вниз, и направо, и налево. И все оно наполнено, как-будто бездонный океан водою, чрезвычайно тонким и упругим веществом, наполняющим все невидимые, но многочисленные междумолекулярные промежутки наших собственных тел и окружающих нас предметов, подобно тому, как вода наполняет в глубине моря все поры живущих в ней губок. В этом бесконечном океане мирового эфира повсюду проносятся, с головокружительной быстротой трехсот тысяч километров в секунду, волны света, теплоты и других видов лучистой энергии, как аккорды вечной, никогда не смолкающей музыки миров, исходящей от каждого атома небесных светил. Эти волны скрещиваются между собою, пересекаются по всем направлениям в каждом мельчайшем пункте небесного пространства, омывают своими всплесками каждый атом мировых светил и всех существ, находящихся на них, и вызывают в их атомах ответные отзвуки и волны, точно так же уносящиеся в бесконечность, образуя из всей вселенной как бы один сплошной аккорд — нигде и никогда не смолкающий голос ее вечной жизни. И сами небесные светила, взятые целиком, никогда не остаются в покое. Они вертятся, кружатся друг около друга и целыми вереницами мчатся куда-то в даль мирового пространства, обращаясь вокруг еще неведомого центра нашего звездного неба…

Неравномерно наполнено ими пространство вселенной. В его бесконечности то здесь, то там плавают, как архипелаги островов на море, отдельные звездные скопления, каждое из миллионов светил, сгруппировавшихся вместе как бы в звездные венки. Все видимые нашим глазом светила составляют лишь незначительную область внутри одного из таких венков (рис. 8, А, в маленьком кружке), и вне этой области мы уже не можем разобрать простым глазом ни одной отдельной звезды.

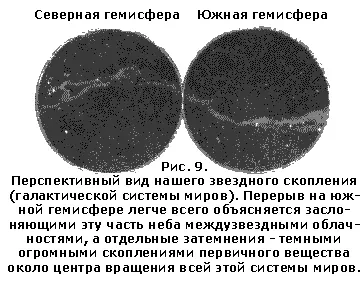

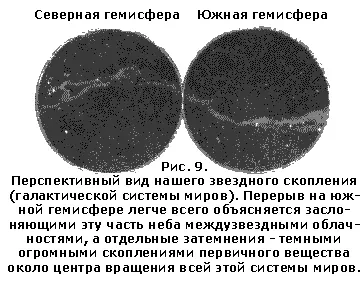

Детальное изучение общего вида неба и тесноты размещения звезд в его различных областях показывает нам, что этот звездный венок находится внутри другого такого же венка (рис. 9), звезды которого сливаются в опоясывающую все видимое нами небо янтарную белесоватую полосу. Эта полоса кажется для нас более широкой за созвездием Ориона, где наружное кольцо находится к нам всего ближе, в кажется нам более узкой за созвездием Скорпиона, где кольцо наиболее удалено от нас, как это и следует по правилам перспективы.

Что же касается внутреннего звездного венка, в котором мы живем, то очевидно, что он не может нам казаться охватывающим всю сферу видимого нами пространства вселенной, но только его половину, а вблизи нас этот венок должен распадаться для наших глаз на тысячи звезд. Это очень ясно вы можете видеть при рассмотрении моей схемы. Вы видите на ней, что всякий луч зрения, идущий вниз из точки А, где предполагаемся мы, не встретит уже на своем пути ни одной слившейся в полосу части внутреннего кольца. Он встретит только его отдельные звезды. Точно также и все лучи зрения, идущие хотя бы и косвенно в правую половину схемы. Совсем не то, когда мы проектируем на нашем плане лучи зрения в левом направлении. Тогда каждый из них встретит в отдалении цельную Часть внутреннего кольца, а потому понятно, что перспективно полоса этого кольца будет нам казаться протянувшейся лишь по половине неба левой гемисфере чертежа). Кроме того, этот внутренний венок имеет не равноплотное, а облачное строение, т.е. составлен из многих звездных скоплений.

Отсюда ясно, что если бы оба эти венка лежали в одной плоскости, то внутреннее кольцо наполовину заслоняло бы наружное. Но, к счастью для нас, плоскость, в которой оно образовалось, слегка наклонена к плоскости наружного звездного кольца. Вследствие этого второе внутреннее кольцо, в одной из областей которого мы живем, и кажется нам по законам перспективы как бы ответвлением наружного кольца Млечного Пути, тем самым ответвлением, которое начинается на нашей северной гемисфере почти за созвездием Лебедя и кончается на южной гемисфере почти за созвездием Корабля (рис. 9).

Читать дальше