Поэтому повышенная пассионарность этнической, а тем более суперэтнической системы дает положительный результат, иначе говоря, успех, только при наличии социально-культурной доминанты-символа, ради которого стоит страдать и умирать. При этом желательно, чтобы доминанта была только одна, если их две или три, то они накладываются друг на друга и тем гасят пассионарные порывы, разнонаправленные так, как бывает при алгебраическом сложении разных векторов. Но даже без такой интерференции может возникнуть анархия за счет эгоистических действий сильно пассионарных особей. Усмирить или запугать их очень трудно; подчас легче просто убить.

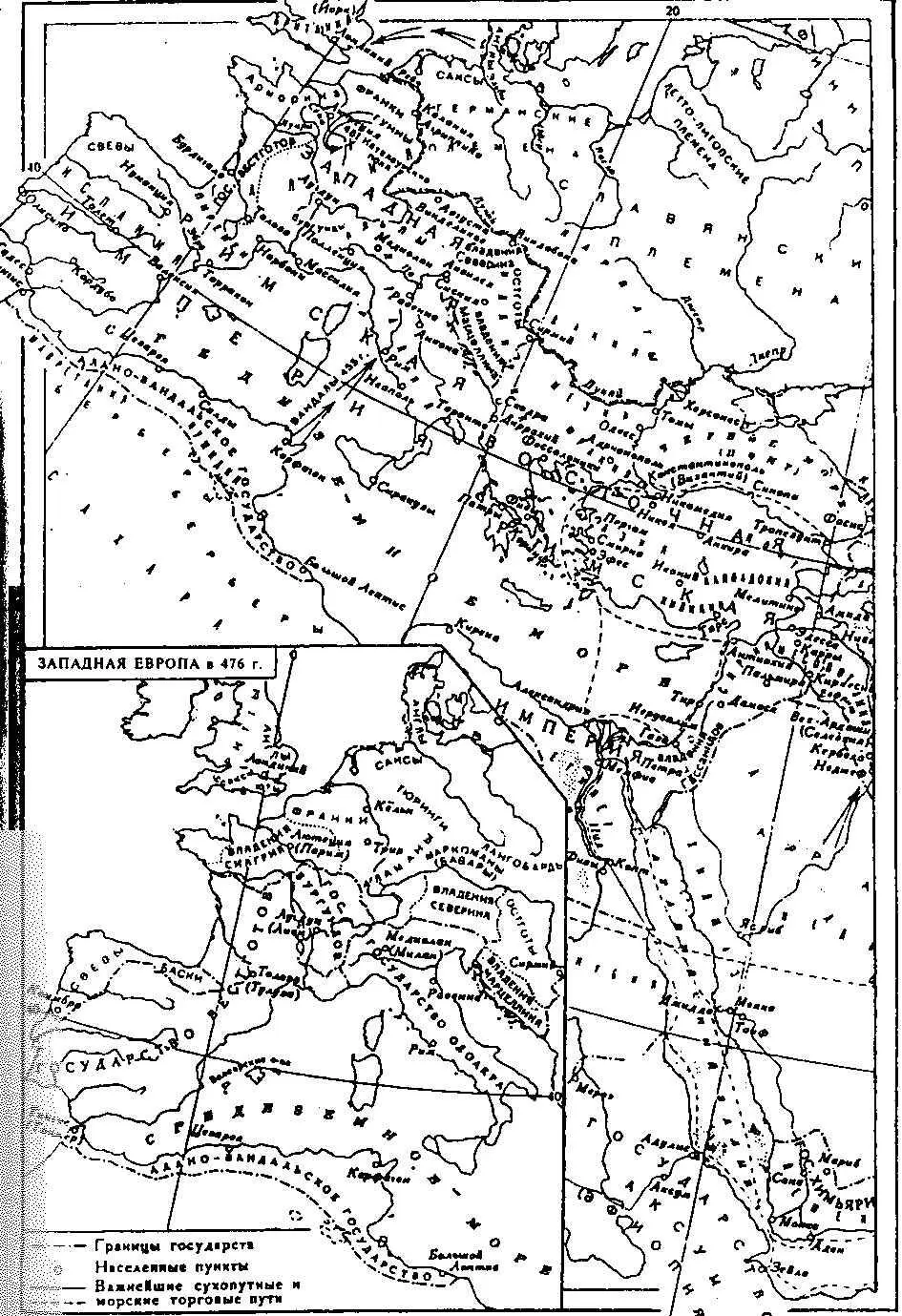

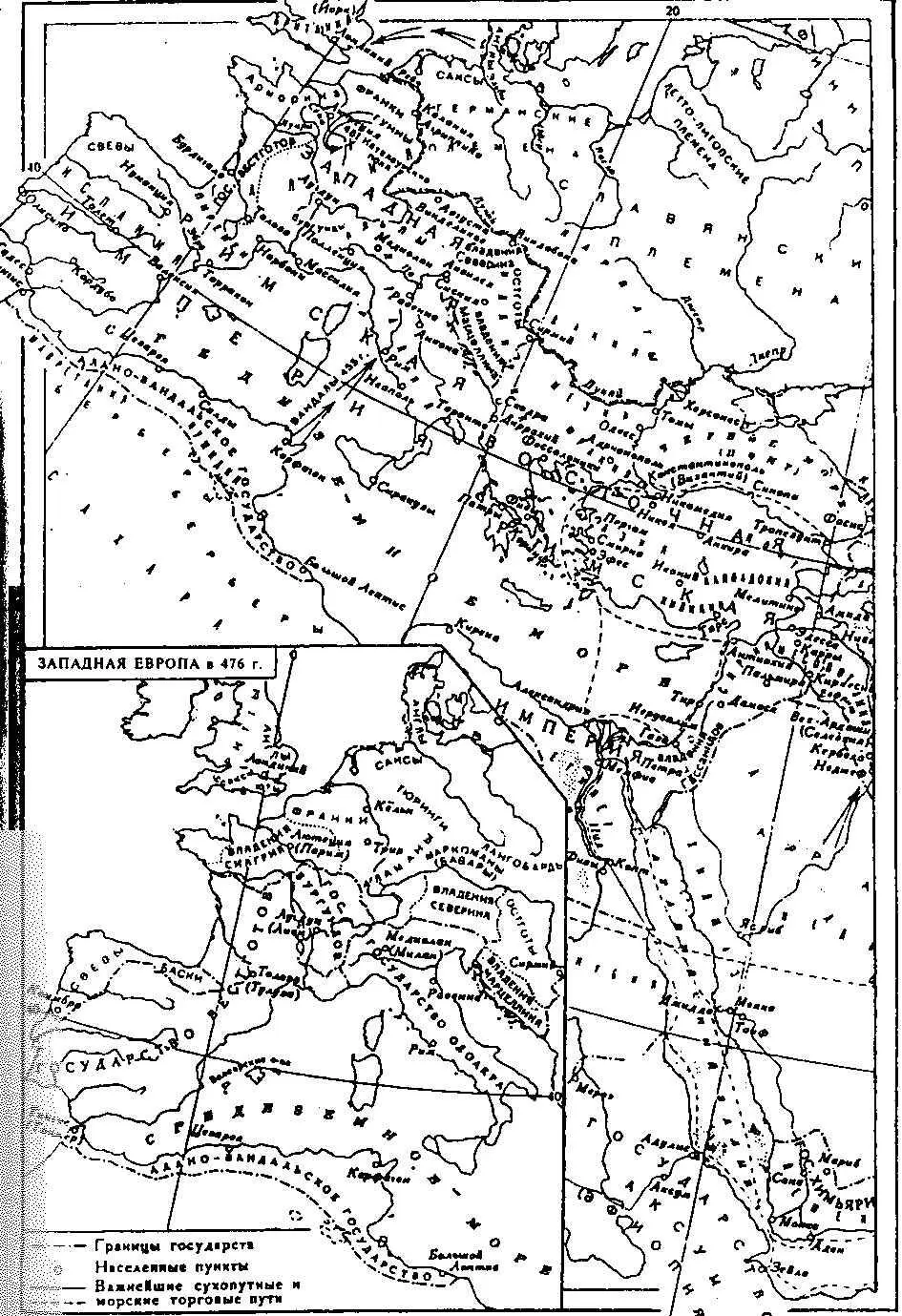

Карта. Европа и Восток

Уместно здесь обратиться и к роли субпассионариев, которым при первой фазе этногенеза, собственно, не было места в системе. В любые времена есть люди, которые ни к чему не стремятся, хотят только выпить и закусить, поспать где-нибудь на досках за забором и считают это целью своей жизни. В первый период этногенеза они почти никому не нужны, потому что в системе, которая ставит перед собой огромные цели, стремится к идеалу, понимая под ним далекий прогноз, — зачем такие люди? На них никакой начальник не может положиться. Они могут в любой момент предать или просто не выполнить приказания. Они не ценятся, и их не берегут. Так и было в жестокое, хотя и созидательное время подъема. А тут, когда возникает в одной системе несколько центров, борющихся между собой за преобразование, то каждому из инициативных пассионариев становится нужна своя особая банда. И он находит возможность использовать субпассионариев в качестве слуг, наложниц, наемников и, наконец, бродячих солдат — ландскнехтов. Набирают их самым простым способом — дают прохвосту золотую монету и говорят: «Милейший, возьми это, иди и говори всем, что наш герцог — добрый герцог». И этого оказывается достаточно для того, чтобы данный добрый герцог мог собрать себе такое количество сторонников, чтобы устроить великую кровавую смуту.

Конечно, это плохие солдаты, а где взять хороших? Все пассионарии или уже прилепились к кому-то, или сами выставили свою персону в кандидаты на высокое место; пассионарии находили себе применение как воины-профессионалы князей, графов, эмиров и султанов. Субпассионарии же выступали прежде всего как их вооруженная обслуга. И субпассионариям это было даже выгоднее, потому что жизнью-то они не очень рисковали, а после битвы помародерствовать, побегать, поискать в карманах у убитых что-нибудь или ограбить мирное население — это они могли, как могли быть, ворами, нищими, наемными солдатами или бродягами. В акматической фазе таких людей настолько не ценят, что дают им умирать с голоду, если не вешают «высоко и коротко» (французская средневековая юридическая формулировка). Однако эти операции оттягивают у этносоциальных систем те силы, которые можно было бы употребить на решение насущных задач.

Изменение отношения к субпассионариям со стороны коллектива показывает один из примеров того, как меняется коллективное поведение в этносе от фазы к фазе — модуляция биосферы.

И, с точки зрения географии, нам важны не способы эксплуатации крестьян, а именно характер поведения всего коллектива этноса.

ИЗМЕНЕННЫЙ СТЕРЕОТИП ПОВЕДЕНИЯ

И тут нужно сказать несколько слов об этике. Этика рассматривает отношение сущего к должному, поэтому особая форма ее вырабатывается при каждой фазе этногенеза. Существуют, конечно, социальная этика и социальная мораль — это всем известно, но мы сейчас будем говорить не об этом, а о влиянии фаз этногенеза на этические системы. В фазе подъема, когда в силе был императив: «Будь тем, кем ты должен быть!» — этика заключалась в безусловном подчинении индивидуума принципам системы. Нарушение принципов системы рассматривалось как преступление, наказуемое безоговорочно. Хорошо значит выполнить то, что положено; плохо — значит не выполнить.

При акматической фазе, когда каждый говорил: «Я хочу быть самим собой! Я выполняю то, что положено; государству служу 40 дней в году на войне, а в остальные дни волен делать все, что мне вздумается, у меня есть своя фантазия!» — тут возникла другая этика.

Чтобы осуществлять собственные фантазии какому-нибудь, например, барону, требовалась мощная поддержка собственного окружения. Это значило, что он старался набрать побольше людей, которые зависели бы лично от него. Но ведь и он в не меньшей степени зависел от них. Если он нанимал на службу каких-то лакеев, ландскнехтов, стрелков для охраны своего дома, каких-нибудь копьеносцев для атак на противника, — то все они, конечно, зависели от него, делали что им прикажут, потому что он им платил, но он-то зависел от того, как добросовестно они будут выполнять свои обязанности, не предадут ли они его, не убегут ли в решительный момент, не откроют ли они ворота замка противнику.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу