Глава вторая

Избрание на царство

Земский собор 21 февраля 1613 года. — Дорога из Костромы в Москву. — Венчание на царство

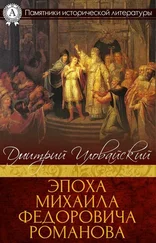

Эпоха Михаила Федоровича, как все великие эпохи, началась ничем не примечательным событием: в конце октября — начале ноября 1612 года, сразу после освобождения Москвы от хозяйничавшего в ней польского гарнизона, юного недоросля Мишу Романова, которому едва исполнилось пятнадцать лет (с этого времени молодой дворянин считался годным к государевой службе), увезли из разоренной Москвы в Кострому, где располагались земли неприметных костромских вотчинников Шестовых. Мать Михаила, инокиня Марфа Ивановна, постаралась таким образом оградить сына от возможных опасностей и напастей.

В то время мало кто видел в молодом стольнике будущего царя. После низложения в 1610 году царя Василия Шуйского претендентов на царский трон оказалось слишком много. Кроме королевича Владислава (в пользу которого, как мы помним, выступал и отец Михаила митрополит ростовский и ярославский Филарет), имелся еще шведский королевич Карл-Филипп, поддержанный самим князем Дмитрием Михайловичем Пожарским и земским «советом всея земли» в Ярославле в 1612 году. Неугомонный вождь казаков Иван Заруцкий действовал от имени сына Марины Мнишек — «царевича» Ивана Дмитриевича, или «Воренка», как его называли в официальных документах. Члены Боярской думы не прочь были повторить попытки воцарения, удавшиеся Борису Годунову и князю Василию Шуйскому. Самым реальным русским кандидатом казался боярин князь Василий Васильевич Голицын, но он был задержан в Речи Посполитой. В его отсутствие шансы на царство появлялись у многих бояр, особенно тех, кто не был скомпрометирован сотрудничеством с представителями польского короля в Москве, — например, у одного из вождей земского ополчения боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого. Каким же образом возникла в этих обстоятельствах кандидатура стольника Михаила Федоровича Романова на царский престол?

Вероятно, нельзя было повторить ошибки с избранием «первого из равных», как это произошло с царем Василием Шуйским. Но не выглядит ли случайным выбор в качестве претендента шестнадцатилетнего Михаила Романова? Единственным и решающим преимуществом было близкое родство юноши с пресекшейся в 1598 году династией Рюриковичей. Напомним, что Михаил Романов был внучатым племянником первой жены царя Ивана Грозного Анастасии Романовой, а его отец, Федор Никитич Романов, приходился двоюродным братом царю Федору Ивановичу. Для сознания человека начала XVII века принцип престолонаследия, основанный на родстве, был самым главным залогом устойчивости династии. Все это, в конце концов, и определило выбор на трон юного стольника, наследовавшего своему «дяде». Около 1613 года (или чуть позже) возникла даже легенда, согласно которой сам царь Федор Иванович видел в молодом отпрыске рода бояр Романовых своего преемника и тайно распорядился передать ему власть после своей смерти. Такой рассказ записал автор «Повести о победах Московского государства»: «Во 106 (1598) году тогда той благочестивый государь издалеча провидя духом от Бога избраннаго сего благочестиваго царя, еще тогда сущу ему быти во младенчестве, и повеле государь пред себя принести богоизбраннаго сего царя и великаго князя Михаила Феодоровича. Благочестивый же государь царь и великий князь Феодор Иванович возложив руце свои на него и рече: „Сей есть наследник царскаго корени нашего о сем бо царство Московское утвердиться, и непоколебимо будет, и многою славою прославится. Сему бо предаю царство и величество свое по своем исходе, своему ближнему сроднику“. Сие же слово тайно рек и отпусти его. Сам же предаде блаженную свою душу в руце Божии» [33] Повесть о победах Московского государства / Изд. подг. Г. П. Енин. Л., 1982. С. 35–36.

.

Для историка иногда не столь важно, существовала ли какая-либо основа того или иного легендарного известия. Главное, что таким рассказам верили. У жителей Московского государства после Смуты велико было стремление возвратиться к прежнему порядку, к «старине», «как при прежних государях бывало». Имя Михаила Романова, хотя и косвенно, но могло олицетворять такую преемственность. Это и была в 1613 году главная объединяющая идея, фундамент компромисса, позволившего достичь относительного замирения после стольких лет междоусобной борьбы.

Земский собор 21 февраля 1613 года

История избирательного собора 1613 года, как завершающей страницы Смуты в Московском государстве, обстоятельно изучена в научной литературе еще XIX — начала XX века [34] Один из виднейших специалистов по этому периоду С. Ф. Платонов написал специальную историографическую статью «Вопрос об избрании М. Ф. Романова в русской исторической литературе» (Журнал Министерства народного просвещения (далее — ЖМНП). 1913, февраль). См. также: Кизеветтер А. А. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова // Голос минувшего. 1913. № 3. С. 231–236; Готье Ю. В. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова // Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете (далее — ЧОИДР). 1913. Кн. 4. С. 19–34.

. Так уж получилось в русской истории, что расцвет земского представительства совпадал с тяжелыми временами. Поэтому действовал принцип: чем сложнее было управлять, тем нужнее оказывался земский собор. Вряд ли земские соборы Московского государства XVII века нуждаются в идеализации, а уж тем более во включении в актуальный политический контекст. Между тем историографическая традиция изучения соборного представительства именно такова. Историки постоянно отвечают на вопрос публики о смысле земских соборов и возможностях использования его опыта в настоящем. Так, в 1905 году, когда вопрос о создании представительного учреждения в России был особенно актуален, С. Б. Веселовский в заметке «О земском соборе», опубликованной в газете «Русь» 18 февраля, писал: «Разбирая основы земских соборов, можно прийти лишь к одному заключению: от них мы можем заимствовать только одно название будущего представительства, название „самобытное“ и не страшное для лиц напуганных, но не наученных историей» [35] Цит. по: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. С. 29.

.

Читать дальше