Вопреки утверждению Бунина начальники штабов не вели переговоров, поскольку в английской и во французской делегациях начальников штабов не было.

Военную миссию СССР возглавлял К. Е. Ворошилов — нарком обороны, миссию Англии — комендант Портсмута адмирал Драке (фактически — отставной адмирал), миссию Франции — генерал армии Ж. Думенк.

Начальник штаба входил только в состав советской военной миссии, но и он ничего ни с кем не обсуждал. Б. Н. Шапошников выступил только один раз — на заседании 15 августа. Он дал информацию о вооруженных силах СССР и поставил вопрос о процентном соотношении войск СССР, Англии и Франции в трех возможных вариантах агрессии Германии: при ее нападении на Англию и Францию; при нападении на Польшу и Румынию и при нападении на СССР через территорию Балтийских государств и Финляндию.

Ни один из этих вариантов не предусматривал нападения на Германию. Но Бунич туманно пишет о «совместных военных действиях против Германии», из чего читатель может предположить, что СССР, Франция и Англия собирались напасть на Германию. Именно к этому заключению призвана подтолкнуть читателя и фраза: «Верх политического цинизма!»

Далее Бунич снова недоволен Сталиным:

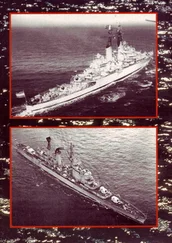

«Чудовищная для континентальной страны программа военного кораблестроения вызывает искреннее изумление всех морских держав. Более трехсот кораблей разньа классов стоят на стапелях или достраиваются на плаву. Потоком идут подводные лодки, число которых уже превысило количество, находящихся в строю лодок США, Англии, Японии и Германии, вместе взятых!»

Опять неграмотно: после слова количество запятая не нужна. Правила пунктуации в родном языке стоит знать.

И географию.

СССР, которую Бунич считает «континентальной страной», имел самую большую морскую границу в мире. Достаточно одного мимолетного взгляда на карту — и видно, что СССР не континентальная страна.

И арифметику стоит знать. 22 июня 1941 года в составе советского флота было 211 боеготовых подводных лодок, тогда как Германия имела 57, Англия — 69, Франция — 77, США — 99, Италия — 115, Япония — 63. Так что число советских подводных лодок вовсе не «превысило количество, находящихся в строю лодок США, Англии, Японии и Германии, вместе взятых».

Лодок у СССР было действительно много. Объясняется это тем, что роль подводного флота оценили в полной мере только в СССР. Ход войны отбросил все сомнения относительно подводного флота и в других странах. Лодки потопили около 5000 судов, в то время как надводные корабли — всего 336. За годы войны было построено более 1850 субмарин, из них 1131 — Германия.

Что касается предвоенной «программы военного кораблестроения», то у Германии она была куда более величественная, чем у СССР.

«Программа была рассчитана на десять лет и включала в себя постройку 10 огромных линкоров, 4 авианосцев, 15 броненосцев, 49 крейсеров, 248 подводных лодок» (Кузнецов Н. Г. Накануне. С. 292). Война сорвала эту программу.

Что касается советской кораблестроительной программы, то она была куда скромнее. К началу Великой Отечественной войны в СССР имелось 3 линкора царской постройки, 7 крейсеров, 59 эсминцев, 218 подводных лодок (см. там же. С. 300). Было в постройке 2 линкора (типа «Советский Союз»), 2 тяжелых крейсера (типа «Кронштадт»), 10 легких крейсеров. Программа имела и значительный просчет: авианосцы собирались строить позже.

Н. Г. Кузнецов с сожалением пишет об этой предвоенной программе:

«Было решено строить линкоры, тяжелые крейсеры и другие классы надводных кораблей, то есть крупный надводный флот. Строилось и большое число подводных лодок. Не исключалась и постройка авианосца, но она откладывалась только на последний год пятилетки. Объясняли это, помню, сложностью создания кораблей такого класса и специальных для него самолетов. Между тем во всем мире в то время одним из важнейших классов надводных кораблей стали авианосцы. Их строили во всех крупных морских странах: в США, Англии и Японии. Правда, там еще были в почете линкоры, хотя испытания, проведенные в двадцатых годах в Америке, показали, что самолеты могут с успехом топить любые корабли, какой бы броней они ни обладали.

Теперь, разумеется, легче, чем три десятилетия назад, судить об этой программе, критиковать ее, находить в ней недостатки. Время разрешило все прежние сомнения и споры. Но в ту пору следовало бы яснее предвидеть главное направление развития флота».

Читать дальше