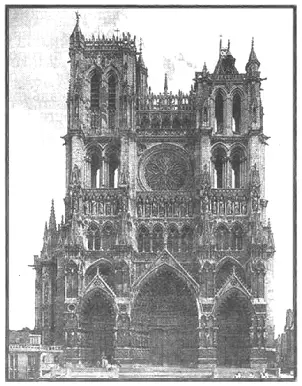

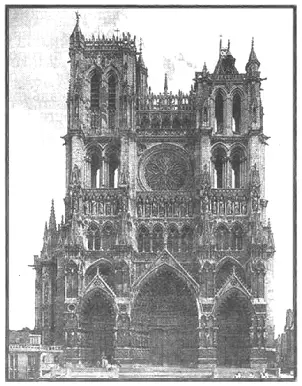

Среди «диковинных» памятников Средних веков, завещавших европейскому имагинарному свой мифологический образ, особенно важны кафедральный собор и крепость.

Кафедральный собор – это символ первого из сословий средневекового индоевропейского общества, духовенства; укрепленный замок, или крепость, – символ второго сословия, военного. Мы могли бы добавить сюда еще и постройку, а точнее, ансамбль построек, представляющий производительную функцию третьего сословия, и это был бы город. Но хотя средневековый город и отличается весьма отчетливо от античного и от городов индустриальной и постиндустриальной эпох, в нем нет специфической самобытности, достаточной для того, чтобы быть представленным среди многочисленных чудес и диковин, которые описываются в этой книге. Однако при этом не надо забывать, что с точки зрения огромного множества мужчин и женщин Средних веков город прекрасен и полон чудес.

Термин cathédrale сперва возникает в Средневековье в виде эпитета: это кафедральная церковь, и существительным это слово становится лишь в XVII столетии, но в этой форме существительного приобретает необычайное распространение как в области словарного состава языка, так и в мире идеологии. «Кафедральный собор» происходит от латинского cathedra, церковная кафедра, то есть некое подобие трона, предназначенного для епископа, причем этот епископский трон выступает как один из ключевых элементов внутреннего убранства собора. Собор же прежде всего – и это тоже упрочивает его успешность – церковь епископа. Знаменательно, что наименование «кафедральные церкви» в европейских языках произошло не от одного, а от двух латинских слов. В Англии, в Испании, во Франции вошло в обиход словосочетание «кафедральный собор», происшедшее от епископской кафедры. В Германии и Италии собор называли словом, значением которого было «дом», domus, из чего получался Dom, по-итальянски duomo. Такой собор еще более, чем епископская кафедральная церковь, мог называться Домом Божиим.

Особый статус кафедрального собора будет подчеркнут его размерами. Кафедральный собор впечатляет именно размерами, как из-за того, что это главная церковь в каждом приходе и глава всех церквей, так и учитывая надобность собирать внутри всех верующих, из-за необходимости визуальным способом внушить им чувство благочестия. Сила его образа выражает себя как во внешней мощи, так и во внутренней грандиозности. В этом смысле кафедральный собор – наилучшее архитектурное выражение интимного сочетания внутреннего и внешнего, которое составляет суть духовности и чувственности Средних веков. Впечатляющий облик кафедрального собора нашел подтверждение уже в XX веке, когда научились фотографировать с воздуха. Увиденный как вблизи, так и издалека, с внешней или с внутренней стороны, или же снятый с большой высоты, кафедральный собор еще и сегодня – строение вне всяких норм. Небоскребы, единственные здания, которые могут посоперничать с соборами своими размерами, главным образом высотой, очевидно, невзирая на присутствующую в их замысле определенную символичность, лишены духовности кафедральных соборов, заметной сразу даже глазам неверующих или представителей других, нехристианских религиозных и культурных конфессий.

Кафедральный собор – постройка с долгой исторической судьбой. Появившийся в IV веке, он и сегодня еще живет двойной жизнью: первая из его функций – быть церковью, площадкой для отправления культа, и вторая – его мифологическая жизнь в сфере имагинарного. Собор кажется вечным – и тем не менее мало строений подверглось такому количеству изменений за время своей исторической эволюции. Собор возникает в IV столетии с признанием христианства как разрешенной, а потом и официальной религии Римской империи и выдвижением епископа в ряд сильных мира сего, облеченных мощью и влиянием.

Собор древних времен Средневековья до самого тысячного года – это не просто в самом полном смысле слова очень большая церковь, но город в городе, ансамбль строений, которые называли «епископской группой» или «кафедральной группой». Эта группа в основном состоит из двух церквей, баптистерия, епископских покоев, дома для духовенства, больницы, школы. Позже вторая церковь исчезает, баптистерий перемещается в церковь в более скромном виде купели, дом для духовенства становится огороженным участком, где располагаются каноники, больницы становятся независимыми и конкурируют с городскими госпиталями, которые разрастаются начиная с XIII–XIV веков, а школы отделяются от собора. Эпоха Каролингов в области соборов выделяется тем, что каноники проникают и во внутреннее пространство – за пределами собора у них огороженный участок, а внутри это место для клира с предназначенными для них стульями с высокой спинкой, – и главное здесь то, что проводилась линия раздела между присутствующими прихожанами и духовенством. Клир был скрыт от взглядов паствы, богослужение совершалось уже не лицом к прихожанам, а спиной к ним, собор теперь лишь едва мог справляться с ролью культового и литургического объединителя между епископом, канониками, духовенством и толпой верующих.

Читать дальше