Полковая артиллерия в отличие же от осадной была вполне современной. Под Нарвой было 50 (по другим сведениям – 64) полковых пушек калибра около 3 фн. Лафеты многих орудий были ветхими и разрушались после 3 – 4 выстрелов «понеже все было старо и неисправно», писал Петр в своем дневнике.

По шведским данным после Нарвского разгрома было захвачено 177 русских орудий, а по нашим данным – 145. Удалось спасти только 14 орудий, бывших при Преображенском и Семеновском полках. В плен попал и генерал-фельдцейхмейстер Александр Арчилович.

Однако вопреки мнению большинства историков Петр после Нарвы не остался без артиллерии. Простой арифметический расчет показывает, что у него одних новых полевых шведских пушек осталось не менее 350 против 50 полковых пушек, потерянных под Нарвой. Да и знаменитый Петровский указ о снятии части колоколов в монастырях и городах в значительной мере был следствием паники. С особым рвением стал снимать колокола думный дьяк Андрей Виниус, который заведовал Сибирским приказом, а после Нарвы еще получил звание «Надзирателя артиллерии». Виниус предложил Петру даже снять медную кровлю с царских дворцов, а их покрыть «добрым луженым железом, будет кра-совито и прочно». За первую половину 1701 года в Москву навезли около 90 000 пудов колокольной меди, а за весь 1701 год израсходовали всего 8000 пудов. Дело было не только в нерадении – из колокольной меди лить пушки без добавок нельзя, а добавок-то и не хватало (здесь, как и в документах того времени, пушки именуются медными, фактически же в петровские времена пушки лились из артиллерийского металла: 100 частей меди и 12 частей олова). Впрочем, и нерадения хватало. Виниус писал Петру «пущая остановка, Государь, от пьянства мастеров, которых ни лаской, ни битьем от той страсти отучить невозможно».

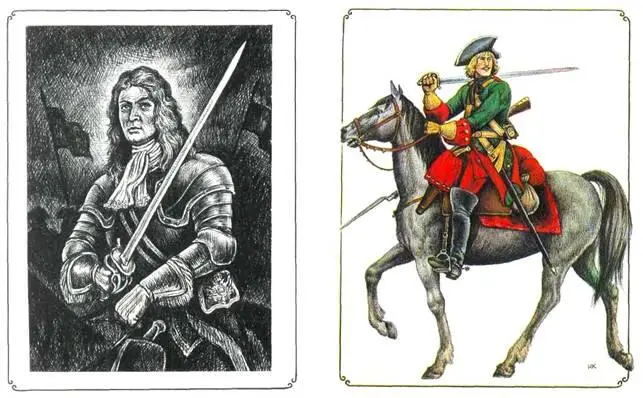

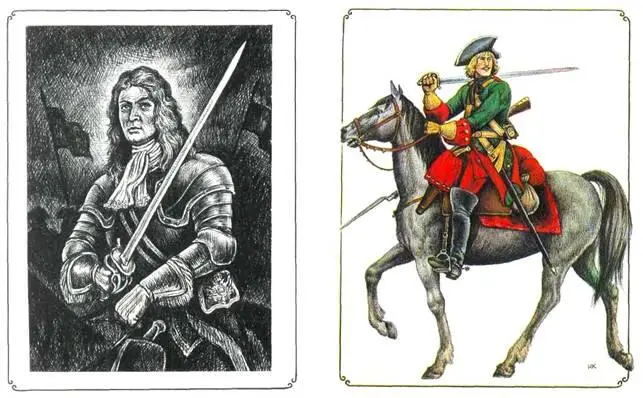

Слева: Родион Христианович Боур (1667 – 1717) – шведский офицер, перешедший в 1700 году, в канун Нарвского сражения, на службу в русскую армию. В ходе боевых действий в Ингрии и Прибалтике принял командование над драгунскими полками и в дальнейшем руководил действиями «ездящей пехоты». В сражении при Лесной кавалерийским ударом решил исход боя в пользу летучего отряда Петра. Под Полтавой командовал правым крылом русской армии. Дослужился до звания генерала от кавалерии и вошел в историю как один из лучших конных командиров своей поры.

Справа: драгун с примкнутым к фузее штыком в конном строю. Не случайно этих воинов называли «ездящей пехотой». Всадники действовали штыком, как пикой или копьем, а после спешивания им орудовали традиционным способом.

В 1704 году исполнение должности генерал -фельдцейхмейстера было возложено на генерал-майора Я.В. Брюса, который и оставался в этой должности до конца царствования Петра I.

Позже, в связи с перемещением правительственных учреждений в Петербург, Приказ артиллерии разделился на две части. Московская часть продолжала называться Артиллерийским Приказом и в 1720 году была переименована в Артиллерийскую канцелярию, а в 1722 году в Артиллерийскую «кантору». Петербургская часть переименована была также в Артиллерийскую канцелярию, преобразованную в 1722 году в Главную артиллерийскую канцелярию.

Одной из важнейших заслуг Брюса считают введение в 1707 году в российской армии артиллерийской шкалы. Действительно, Брюс несколько изменил артиллерийскую шкалу Гартмана (в 1540 году нюрнбергский механик Георг Гартман предложил калибровую шкалу, при помощи которой измерялась каждая часть пушки по ее отношению к диаметру дульного отверстия), слегка увеличив масштаб. По шкале Брюса чугунное ядро диаметром два английских дюйма считалось 1-фунтовым, и соответственно пушка – 1-фунтовой. Тут следует отметить, что шкала Брюса в царствование Петра высочайше утверждена не была, мастера ее постоянно путали со шкалой Гартмана.

Петр систематически издавал указы, направленные на введение единообразия в артиллерии. Например, в 1716 году Петр издал указ о размерах артиллерийских орудий, в частности, 30-фн орудия должны были быть длиной в 18 клб, 24-фн – в 19 клб, 18-фн – в 20 клб, 12-фн – в 21 клб, 8-, 6- и 4-фн – в 22 клб.

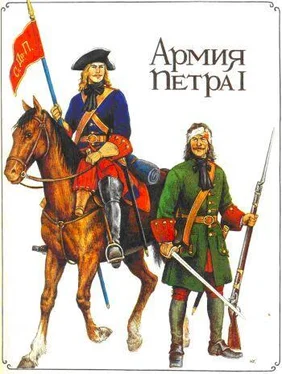

Драгунский прапорщик-штандартоносец.

17 января 1724 года Петр ввел «ГОСТ» на пушечный порох: 3 золотника (12,8 г) пороха должны выбрасываться из пробной мортирки на расстояние не менее 73 футов (22,2 м).

Читать дальше