Малая государственная печать Витовта 1420 — 1430 гг. и ее прорись (внизу)

Григорий Цамблак (около 1364— 1450(?)), выдающийся религиозный писатель и просветитель. Его произведения повлияли на развитие старобелорусской литературы и считались примерами высокого стиля

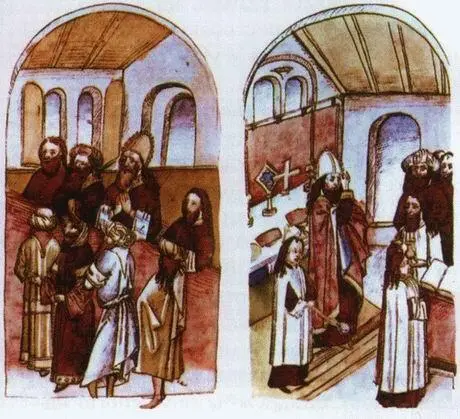

Витовт, хотя и был католиком, но заботился и о православной церкви. На соборе в Новогородке в 1414 году он заявил православным епископам: «Иные люди со стороны говорят: "Господарь не в той вере, поэтому церковь и обеднела", чтобы такого слова от людей на нас не было». По его просьбе епископы без благословения Константинопольского Патриарха выбрали митрополитом Литовским Григория Цамблака. Во время правления Витовта возводились православные церкви в Браславе, Берестье, Витебске, Клецке, Креве, Маломожейкове, Мозыре, Новогородке, Слуцке, Сынковичах и других городах. Сам Витовт основал Малецкую церковь и походную церковь для православных воинов своего войска. Крестоносцы обвиняли Витовта в том, что он более привержен к православным, чем к католикам. Видимо поэтому в 1427 году папа римский Мартин V противился коронации Витовта королем Литвы.

Верность и послушание Витовту выказали и русские князья. Летом 1427 года Витовт объехал их княжества и принял князей под свою власть. Вот как он описывает свое путешествие в письме магистру Ордена Павлу фон Русдорфу: «Нас встречали великие герцоги с русских земель, которые тут называются великими князьями, рязанский, переяславский, пронский, новосильский, одоевский, воротынский... и обещали нам верность и послушание. Принимали нас везде с великим почетом и дарили золото, серебро, коней, сабли... Как мы сообщали, наша дочка, великая княгиня Московская, сама недавно посетила нас и вместе со своим сыном, землями и людьми передалась под нашу корону». Таким образом, власть Витовта признала большая часть восточнославянских земель, «вся Русская земля», которую он избавил от ордынского ярма.

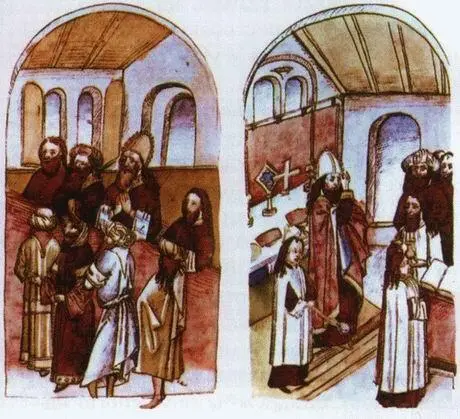

Делегация Великого княжества Литовского на Констанцком соборе [слева); богослужение, митрополитом Григорием Цамблаком [справа). Миниатюры из «Хроники Констанцкого собора» У. Рихенталя, 1420 г. На соборе обсуждался вопрос унии католической и православной церквей в Великом княжестве Литовском. Но условия, выдвинутые Григорием Цамблаком, не принял папа римский Мартин V

Софья Витовтовна. Фрагмент картины П. Чистякова «Великая княгиня Софья Витовтовна срывает пояс с князя Василия Косого», 1861 г.

София Витовтовна (около 1371-05.07.1453). Жена московского князя Василия Дмитриевича, с которым обвенчалась в Москве 1 января 1391 года. Перед своей смертью в 1425 года Василий Дмитриевич завещал опеку Софии и сына Василия «своему брату и тестю великому князю Витовту». И при жизни Витовта никто не посягал на Софию, которая правила в Москве. Но когда умер Витовт, против Софии и Василия начались выступления русских князей. София год была в плену у одного из них. В 1451 году она организовала защиту Москвы от татар. Перед смертью приняла монашество под именем Евфросинии. София Витовтовна родила сыновей Юрия (1395-1400), Иоанна (1396-1417), Симеона (1405, в течение года умер), Василия (10.03.1415-1462), будущего великого князя Владимирского и князя Московского. Дочь Василиса-Анна в 1411 году вышла замуж за византийского императора Иоанна Палеолога, младшая дочь Анастасия была женой князя Александра (Олельки) Владимировича, основателя рода Олельковичей — слуцко-копыльских князей.

И Витовт не преувеличивал, когда говорил об оказанном ему большом почете. Орденский шпион и одновременно придворный шут Витовта Гейне доносил великому магистру: «Знайте еще, что у великого князя были и посольства из Великого Новгорода, Москвы, Смоленска, и постоянно все приезжают к нему послы: от татарского хана, от турецкого султана и от многих других христианских и нехристианских князей. Приезжают они с богатыми подарками, — трудно было бы их всех описать, расскажу о том устно, когда возвращусь». У Витовта, не имевшего королевской короны, было больше власти и почета, чем у многих европейских королей того времени.

Читать дальше