Летописи не отметили каких-либо значительных событий за его долголетнее княжение Василия Квашни. Описали его женитьбу (однако он умер бездетным), появление иконы Федоровской богоматери, ставшей потом главной святыней города, несколько пожаров, крупную победу над татарским войском, пришедшим под видом получения дани ограбить жителей города. После смерти Василия Квашни костромское удельное княжество осталось в составе великого княжества Владимирского.

Летописные свидетельства конца XIII — начала XIV в. о событиях в Костроме остаются также немногочисленными и отрывочными. В 1283 г. отмечено умерщвление “крамольного и льстивого” боярина Семена Тонглиевича, замешанного в борьбе против великого князя Дмитрия Александровича (сына Александра Невского). В 1293 г. Кострома была отдана в удел сыну Дмитрия — Ивану, но он пробыл там всего один год; в 1294 г. здесь уже княжил Борис Андреевич.

В 1304 г. между князем Тверским Михаилом и князем Московским Юрием началась борьба за великое княжение, которая продолжалась более двадцати лет и закончилась победой Москвы. Кострома выступала на стороне тверских князей и в 1318 г. поплатилась разгромом города. В 1-й половине XIV в. земли костромского княжества постепенно переходят к московским князьям. Иван Данилович Калита, как известно, начав объединение русских земель, часто помимо захвата городов и сел силой приобретал их покупкой. Так, на костромской земле он купил город Галич и крупное село Селище.

В 1340-х гг. процесс объединения костромских земель закончился, а Кострома по ярлыку, полученному Иваном Калитой в орде, вошла в состав Московского княжества.

Летопись второй половины XIV в. описывает довольно необычное для того времени разграбление Костромы новгородскими ушкуйниками, которые пришли сюда в 1375 г. по Волге на 70 ладьях, „много ценностей увезли, а много их потопили в реке“.

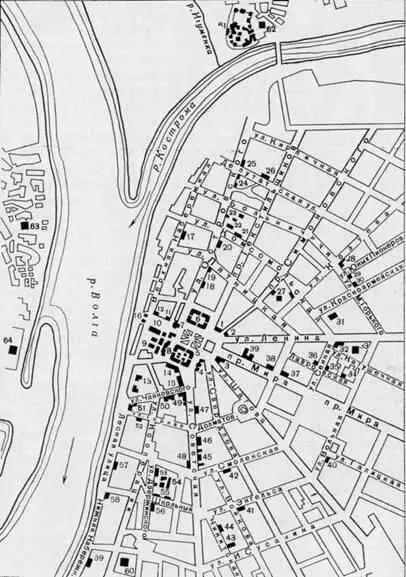

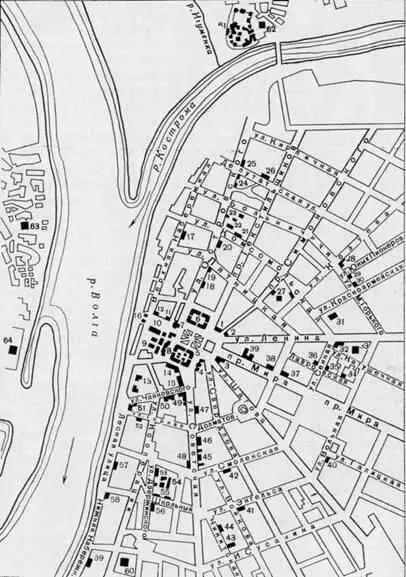

1. Схематический план центральной части города:

1 — пожарная каланча; 2 — бывш. гауптвахта; 3 — дом бывш. Борщова; 4 — бывш Присутственные места; 5 — Красные и Мелочные ряды; 6 — Большие Мучные ряды; 7 — Квасные ряды; 8 — Пряничные ряды; 9 — корпуса Рыбных рядов; 10 — Малые Мучные ряды; I I — бывш. дом Колодезникова на Молочной горе; 12 — бывш. дом Викентьевой; 13 — здание бывш. архиерейского дома и духовного училища; 14 — Табачные (овощные) ряды и здание бывш магистрата; 15 — Масляные ряды; 16 — обелиски бывш. Московской заставы: 17 — бывш. дом Солодовникова; 18 — бывш. дом Богоявленской; 19 — дом бывш. детского приюта; 20 — бывш. дом Акатовых; 21 — дом бывш. детского убежища им. Акатова; 22 — бывш. дом Скалозубова; 23 — дом XIX в. (№ 36); 24 — дом XIX в. (№ 40–42); 25 — дом XIX в. (№ 44); 26 — дом XIX в. (№ 17): 27 — Богоявленский монастырь; 28 — бывш. дом Мощева; 29 — бывш. богадельня Минина; 30 — бывш. инвалидный дом Акатова; 31 — бывш. дом Углечанинова; 32 — дом XIX в. (№ 10); 33 — церковь Иоанна Златоуста; 34 — бывш дом Беляева; 35 — бывш. дом Архангельского; 36 — дом на углу Сенной и Лавровской улиц; 37 — бывш. дом Солодовниковых; 38 — бывш. дом Мичуриной; 39 — бывш. Дворянское собрание; 40 — дом XIX в. (№ 2); 41 — дом бывш. Училища слепых; 42 — дом XIX в. (№ 25); 43 — дом XIX в. (№ 13); 44 — дом XIX в. (№ 5); 45 — бывш. дом Королева; 46 — бывш. дом Сунгулова; 47 — бывш дом общественного собрания; 48 — бывш. дом Акатова; 49 — здание бывш. Старого двора; 50 — бывш. дом Янцен; 51 — дом бывш. соборного притча; 52 — дом на Горной улице; 53 — бывш. дом губернатора; 54 — дом XIX в. (№ 10); 55 — дом XIX в. (№ 14); 56 — здание бывш. мужской гимназии; 57 — бывш. дом Скрипина- Аристова; 58 — бывш. дом Мыльникова; 59 — бывш. дом Третьякова; 60 — церковь Воскресения на Дебре; 61 — Ипатьевский монастырь; 62 — церковь Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе; 63 — Спасо-Преображенская церковь за Волгой; 64 — Ильинская церковь на Городище

Костромичи участвовали в Куликовской битве в 1380 г. под началом воеводы Ивана Родионовича Квашни; многие из них сложили тогда свои головы.

За весь XIII и XIV вв. в летописях нет каких-либо существенных записей о строительных работах по укреплению города. То обстоятельство, что в 1320 г. князь Константин Михайлович Тверской венчался с дочерью московского князя Юрия Софией в Костроме в Федоровской церкви, бывшей городским собором, заставляет предполагать, что укрепления Костромы оставались в то время еще на реке Суле. А то, что при известии о нашествии на Москву хана Тохтамыша в 1382 г. великий князь Московский Дмитрий со всей своей семьей скрывался в Костроме, а его сын Василий в 1408 г. при вторжении на русские земли хана Эдигея, также нашел здесь убежище, заставляет считать, что город в конце XIV в. был хорошо и надежно укреплен.

Читать дальше