Место, где был основан монастырь, было связано со многими яркими страницами русской истории. Здесь сын великого владимиро-суздальского князя Всеволод Юрьевич встретил войска Батыя во время его январского похода на Москву. Тогда москвичи в течение пяти суток обороняли город, обложенный монголами с трёх сторон. Город пал, когда на стенах его уже не осталось защитников. Два дня город был во власти победителей. Телами защитников и жителей были завалены все улицы, подворья и площади. По этому пути против Тамерлана (Тимура) выступил великий князь Василий Дмитриевич. Дорога тогда называлась Болвановской, что, вероятно, было связано с путём в Орду. В глубь России дорога вела в Нижний Новгород, на Урал и в Сибирь и в будущем стала именоваться знаменитой Владимиркой, начинавшейся чуть далее от Спасо-Андроникова монастыря, на площади у Рогожской заставы.

Монастырский белокаменный собор во имя Спаса Нерукотворного считается одним из древнейших соборов Москвы. Точнее – наиболее древним из сохранившихся. Самая вероятная дата создания – 1410–1427 годы. Он был построен на месте деревянной церкви, освящённой митрополитом Алексием.

Андроников Спаса Нерукотворного монастырь

Спасский монастырь получил наименование Спасо-Андроников потому, что настоятелем монастыря стал один из любимых учеников преподобного Сергия Радонежского, Андроник. В монастыре даже долгое время сохранялся колодец, выкопанный его руками.

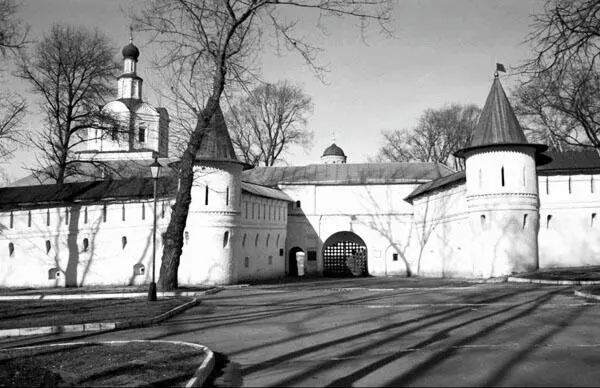

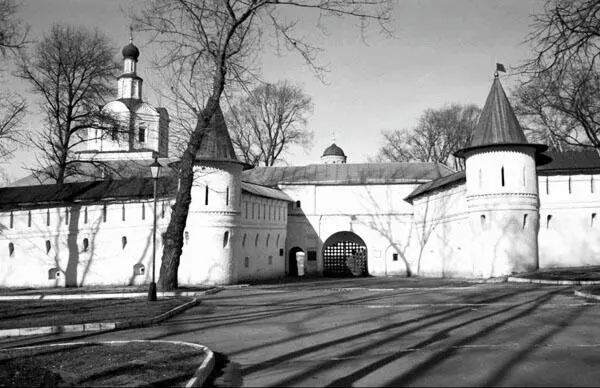

Есть версия, что активное строительство монастыря начал Дмитрий Иванович Донской. Он рассматривал обитель как «сторож» на дороге из Коломны, то есть на пути возможного нападения татар на Москву. Поэтому одновременно со строительством храма территорию монастыря обнесли деревянными рублеными стенами с башнями и воротами, которые во второй половине XVII века заменили каменными.

После возведения белокаменного Спасского собора при игумене Александре в 1420–е годы его расписывали знаменитые древнерусские мастера Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Преподобный Андрей Рублёв принял постриг в этом монастыре и долгое время был его монахом. Здесь же иконописцы были похоронены. К сожалению, фрески Рублёва в конце XVIII века были уничтожены при реставрации собора. Остались лишь их небольшие фрагменты на откосах окон.

В 1504–1505 годах недалеко от западной стены собора поставили каменную трёхъярусную одностолпную трапезную, крытую «колпаком» – высокой четырёхскатной крышей. До сего дня сохранились утопленные в стены оконца со ступенчато-перспективным оформлением.

В конце XVI века обитель получила наименование божедомской. Видимо, потому, что при ней выстроили Божий дом – кладбище для неопознанных, умерших насильственной смертью.

Выполнял монастырь и функции тюрьмы. Так, в начале жаркого лета 1666 года сюда привезли закованного в кандалы неистового проповедника старой веры протопопа Аввакума Петрова. Аввакум обличал патриарха Никона и его сторонников, защищающих необходимость исправления богослужебных книг и исполнения церковных обрядов. Его продержали трое суток в каменном подвале прикованным к стене в полной темноте и без пищи. Затем режим содержания несколько ослабили, и через месяц его отправили в Андреевский монастырь на Воробьевых горах.

В 1691 году по велению царицы Евдокии Фёдорoвны Лопухиной к монастырской трапезной пристроили третий ярус, на котором учредили церковь святого Алексея Митрополита. В среднем ярусе установили церковь Михаила Архангела с приделом святых апостолов Петра и Павла.

Нижний ярус трапезной царица Евдокия отвела под фамильную усыпальницу, установив там церковь иконы Знамения Преподобной Божьей Матери. Перестройку закончили в 1694 году, однако окончательно завершили строительство, причём уже в стиле московского барокко, в 30–х годах XVIII столетия. Где-то в 1690 году на территории монастыря около Святых ворот поставили настоятельский корпус. В этом же веке отстроили каменные братские корпуса.

В фамильной усыпальнице, устроенной Лопухиной, были похоронены родители и родственники царицы Евдокии.

Монастырь был традиционным местом погребения московской аристократической знати – и не только живших в районе Рогожской и Таганки купцов, промышленников, но и всей Москвы. Здесь были усыпальницы Барятинских и Трубецких.

В 1747–1756 годах, во время правления императрицы Елизаветы Петровны, перестроили каменные монастырские стены и надвратную церковь. В середине XVIII века старую колокольню, стоящую рядом со Спасским собором, разобрали и вместо неё по проекту архитектора Матвея Фёдоровича Казакова воздвигли новую. Впервые одна из красивейших в Москве колоколен высотой 73 метра зазвонила во времена правления императора Павла I, в 1799 году.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу