В конкурсе приняли участие две фирмы: Nakajima Hikoki Kubushiki Kaisha из Коидзуми, а также Mitsubishi Jukogyo К.К. из Нагой. Конструкторский коллектив фирмы Nakajima под руководством инженера Кацудзи Накамуры представил предварительный проект машины, получившей заводское обозначение «Тип-К» едва ли не на другой день после официального заказа. По замыслу Накамуры самолет должен был представлять собой цельнометаллический свободнонесущий низкоплан с нагруженной обшивкой и убирающимся шасси с гидравлическим приводом. Длинная кабина вмещала трех членов экипажа: пилота, штурмана-бомбардира и стрелка-радиста. Крылья трапециевидной формы имели складывающиеся с помощью гидравлического привода консоли. В сложенном виде крылья перекрывались в районе кабины. В таком виде самолет занимал в ангаре гораздо меньше места, чем предполагалось в техзадании «1 °Cи». Проблему составлял слишком длинный, хотя и сравнительно узкий фюзеляж. Длина фюзеляжа была таковой, что он едва вписывался в габариты лифта на авианосце. Предусматривалась возможность укоротить фюзеляж до 10,3 метров. Кроме того, планировалось оснастить самолет трехлопастным цельнометаллическим винтом с регулируемым в полете шагом. Самолет оснащался закрылками Фулера. В таком виде проект был представлен на конкурс, получил одобрение и перешел в стадию постройки прототипа.

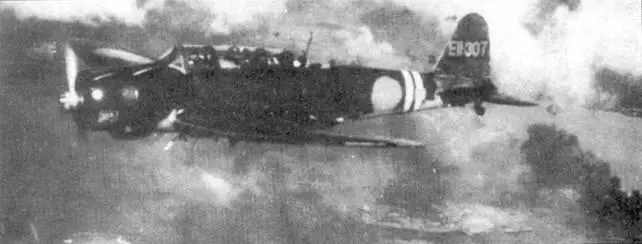

Nakajima B5N2 «Kate», бортовой помер «Е11-307», 3-я эскадрилья авианосца «Дзуйкаку», район Оаху, 7 декабря 1941 года.

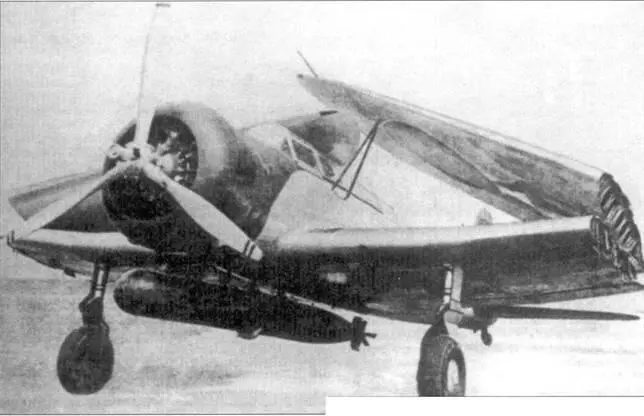

Первый прототип самолета Тип 97 модель 1 (Nakajima B5N2 «Kate»).

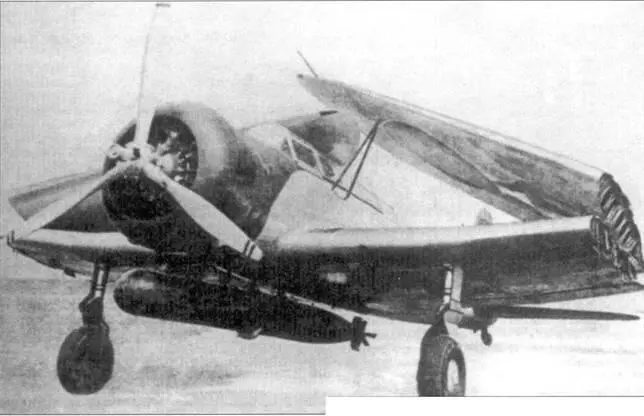

Второй прототип Nakajima B5N1 Model II «Kate» со сложенными крыльями.

Nakajima B5N1 Model 11 «Kate» с авианосца «Сорю», 1939 год.

Второй прототип Nakajima B5N1 Model II «Kate» — вид спереди.

Прототип был готов в декабре 1936 года и получил обозначение «морской опытный палубный бомбардировщик-торпедоносец 1 °Cи» (B5N1). Первый полет прототип совершил в январе 1937 года. Хотя самолет развил хорошую по тем временам скорость 370 км/ч (значительно превзойдя требования) с помощью всего лишь 700-сильного двигателя Nakajima «Hikari» 2, конструкторский коллектив Накамуры был далек от эйфории. Обнаружилось множество недостатков. В ходе испытаний как на земле, так и в воздухе постоянно обнаруживали себя различные проблемы разной степени тяжести. Больше всего проблем доставила гидравлическая система уборки шасси, а также механизм складывания крыльев. Но это была только вершина айсберга, так как менее серьезных недостатков самолет имел во множестве, причем некоторые из них было очень трудно устранить. С одной стороны недостатки вытекали из конструкции самолета. С другой стороны, причиной многих недостатков стало то, что на самолете одновременно применили большое число новых технических решений. Новые, необкатанные узлы и становились источником большинства проблем. Проект спасло лишь то, что самолет показал необычайно высокие летные качества. Но руководство морской авиации с большим недоверием отнеслось к новаторским экспериментам Накамуры. Высшие чины опасались, что сложная конструкция самолета затруднит его выпуск и эксплуатацию. Неприятности с гидравликой подтверждали эти опасения. Поэтому Накамура получил задание упростить конструкцию самолета при создании второго прототипа. Задание было выполнено. Второй прототип получил примитивный, но безотказный ручной механизм складывания крыльев. Закрылки Фулера заменили классическими щелевыми закрылками. В крыльях разместили топливные баки емкостью 1150л. Новый двигатель Nakajima «Hikari» 3 развивал 770 л.с. Металлический трехлопастный винт имел регулируемый в полете шаг. Какой-либо защиты кабины и топливных баков не предусматривалось. В таком виде второй прототип начал сравнительные испытания с конкурентом — Mitsubishi В5М1. Конкурент имел более традиционную конструкцию. Шасси у В5М1 не убиралось, а было закрыто обтекателями. На стороне В5М1 была простота в изготовлении и эксплуатации. Крылья эллиптической формы оснащались закрылками крокодилового типа. На самолет установили двигатель Mitsubishi «Kinsei» 43, тот же, что использовался и на Aichi D3A1. Экипаж три человека. В ходе испытаний обе машины успешно себя показывали. Хотя B5N1 развивал большую скорость, В5М1 производил впечатление более надежного самолета. Однозначно победителя определить было нельзя. Каждый из двух самолетов в чем-то превосходил конкурента, а в чем-то ему уступал. Было решено начать серийный выпуск обеих машин. Окончательные результаты должны были дать фронтовые испытания в Китае. Лишь получив боевой опыт можно было сделать окончательный выбор.

Читать дальше