Aichi D3A 1 «Val» Model 22, бортовой помер «33-203» из 33-го хикотая, 1942 год. И это время хикотай дислоцировался на Тиморе и участвовал в налетах на Порт-Дарвин.

Aichi D3A2 «Val», бортовой номер «А 1-2-236» из авиационной группы авианосца «Сёкаку», июнь 1943 года.

Первый прототип был готов в июле 1944 года. Месяц спустя собрали второй самолет. Машина получила название «опытный учебный пикирующий морской бомбардировщик Myojo» (D3Y1-K). Но уже во время первых полетов стало ясно, что самолет слишком тяжелый, а его летные качества напоминают не столько D3A, сколько деревянный чурбан. Использовать такой самолет для подготовки молодых пилотов было невозможно. Следовало радикальным образом облегчить машину. Сроки поджимали, а альтернативы D3Y не появлялось. Поэтому Kaigun Koku Hombu приказал в спешном порядке переработать конструкцию планера D3Y1-K, одновременно при этом готовя сборочную линию для выпуска этих самолетов на фирме Matsushita Koku Kogyo.

Однако быстро модифицировать самолет не удалось. Конструкция машины и без того была упрощенной донельзя, и дальше облегчить ее можно было лишь за счет чего-то. Летные характеристики самолета удалось поправить, укоротив фюзеляж и облегчив машину на 133 кг. Но при этом с самолета пришлось снять все вооружение, что серьезно уменьшило ценность машины. Несмотря на все недостатки Генштаб приказал начать серийный выпуск самолета, которому присвоили окончательное обозначение «учебный морской пикирующий бомбардировщик Тип 99 «Myojo» Модель 22" (D3Y1-K Model 22). Но едва приступили к сборке первых самолетов, с вооружения начали снимать D3A2, которые из боевых частей переводились в учебные. В результате необходимость в D3Y1-K отпала сама собой. В конце 1944 года заказ аннулировали. Фирма Matsushita успела собрать только три машины.

Кроме учебного варианта планировалось начать выпуск одноместной модификации (D5Y1), предназначенной для частей камикадзе. Конец войны поставил крест на этой программе.

Не менее грозным чем «Val» противником союзнического флота был и бомбардировщик-торпедоносец Nakajima B5N «Kate»…

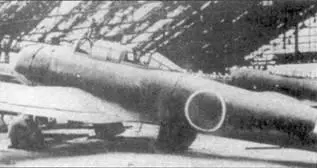

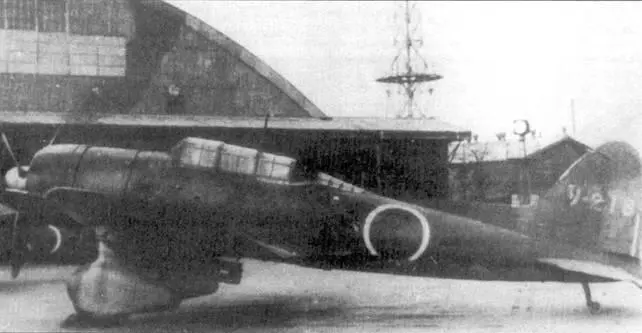

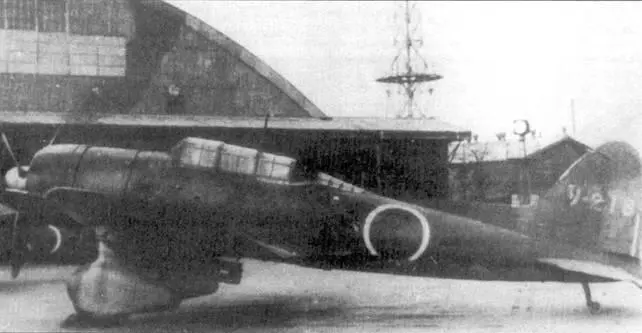

Два снимка захваченного американцами учебного пикировщика D3 У 1-К в ангаре завода в Йокосуке.

Aichi D3A2 «Val» из хякурихара-хикотай, Япония, 1944/4 г.г.

В 1935 году Kaigun Koku Hombu начало конкурс на новый одномоторный палубный бомбардировщик-торпедоносец, который должен был заменить старый B4Y1. Техническое задание «1 °Cи» предусматривало размах крыльев не более 16 метров (это ограничение накладывалось размерами лифта на авианосцах, которые в сложенном состоянии не должны были иметь размах более 7,5 метров. Самолет должен был нести не менее 800 кг бомб или торпеду. Оборонительное вооружение — 7,7-мм пулемет. Максимальная скорость на высоте 2000 метров — 330 км/ч, нормальная продолжительность полета 4 часа. Максимальная продолжительность полета на экономической скорости 250 км/ч — 7 часов. Двигатель — Nakajima «Hikari» или Mitsubishi «Kinsei». Экипаж — три человека.

С проектом «1 °Cи» Kaigun Koku Hombu связывали большие надежды. Это была последняя возможность догнать передовые страны в области палубной авиации. Следует сказать, что японская промышленность с 1929 года не могла создать подобный самолет. Неудачей завершились программы «7 Си» и «9 Си». Не сколько за достоинства, сколько от безысходности в серию пошел сначала B3Y1, а в 1935 году — B4Y1. Обе машины были созданы по схеме биплана на Первом техническом арсенале морской авиации в Йокосуке. Это были временные самолеты, которые предполагалось держать на вооружении не более двух лет. B4Y1 уже к своему появлению в боевых частях в 1936 году считался устаревшим. Командование морской авиацией отлично понимало, что в случае начала войны с любым противником кроме Китая, наступит катастрофа, поскольку имевшиеся бипланы не только были устаревшими, но и не могли полностью решать возлагаемые на них задачи. Складывалась критическая ситуация. Время уходило, японцы все дальше и дальше отставали от вероятных противников.

Читать дальше