По свидетельству Светония, потолки в обеденных палатах Нерона были сделаны из поворотных плит, а из отверстий рассыпались цветы и расточались ароматы. У Нерона явно была страсть к такого рода конструкциям: он дважды пытался убить свою мать (оба раза неудачно) при помощи чего-нибудь разборного. В первый раз это был обрушивающийся потолок, во второй раз — корабль.

Знаменитая «Камея Гонзага» из Эрмитажа. Изначально считалась изображением Августа и Ливии, позже — Нерона и Агриппины. Камея создана в эллинистическом Египте, но точное время создания и личности изображенных неизвестны.

Мы уже упоминали, что жизнь римлян проходила не дома, а на площадях, улицах и форумах. То, что один из граждан, пусть даже император, отхватил от общего пространства такой гигантский кусок, никому не понравилось. Стали распространяться обидные стишки, например такой:

Рим превратился в дворец! в Вейи бегите, квириты,

Если и Вейи уже этим не стали дворцом. [32] Пер. М. Л. Гаспарова, с изм.

Новая, «человеческая» жизнь Нерона, по-видимому, предполагала постоянное обжорство. От того дворцового помещения, которое сохранилось несколько лучше других и сейчас представляет собой своего рода центр археологического памятника — так называемого «восьмиугольного зала», — в обе стороны расходились десятки помещений, которые считаются сплошными обеденными комнатами. Светоний описывает главный банкетный зал, который чудесным образом вращался вслед за движением солнца и светил. До последнего времени считалось, что речь именно о восьмиугольном зале (хотя каким образом он — или даже его несохранившийся купол — мог вращаться, никому не было понятно), но недавняя находка на Палатине, о которой шла речь в третьей главе, поставила это под сомнение.

Золотой дом не был единственным градостроительным проектом Нерона. После пожара он перестроил всю центральную часть Рима, не считаясь с расходами. Говорят, некий римский всадник уверял его, что в Африке закопаны несметные сокровища карфагенской царицы Дидоны и добыть их для императорской казны — пустяковое дело. Клад найти не удалось, но Рим все равно стал еще роскошнее. Правда, не все были довольны: в допожарном городе можно было укрыться от палящего солнца в городских ущельях, на узких улицах, в тени многоэтажных инсул. Теперь же широкие проспекты и величественные площади оказались беззащитны перед лютым итальянским зноем.

Золотой дом случайно обнаружили в конце xv века, но когда именно и при каких обстоятельствах — не вполне ясно (обычно рассказывают, что в 1488 году местный житель вдруг провалился под землю и оказался в расписной комнате). Узнав про диковинку, итальянские художники рванулись в подземелья на паломничество. Уже в середине (а то и в начале) 1480-х на некоторых фресках и картинах стали появляться орнаментальные мотивы, которым было неоткуда взяться, кроме как из Неронова дворца (поэтому и сомнения в дате). Вспомните церковь Санта-Мария-ин-Арачели на Капитолии: первая капелла справа называется «Капелла Буфалини», и фрески с житием святого Бернардина Сиенского работы Пинтуриккьо отмечают явное знакомство с новооткрытым стилем. Действительно, Пинтуриккьо (наряду с Гирландайо и Рафаэлем) был одним из первых, кто спускался на веревках в подземелья Золотого дома, при тусклом свете ламп изучал росписи и оставлял подписи на потолке (искусствоведы потом составили целый каталог таких граффити).

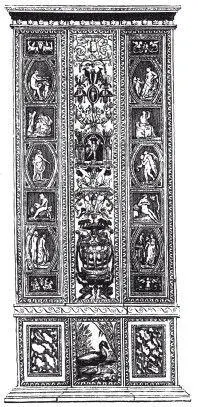

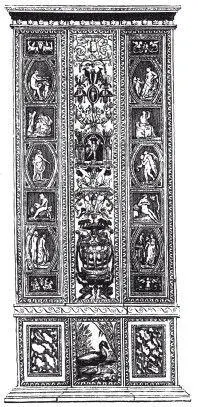

Гротески. Рисунок xix века.

До открытия Помпей (почти такого же случайного) Золотой дом оставался едва ли не единственным источником сведений об античной живописи. Самое большое впечатление на художников Возрождения произвели не росписи на мифологические сюжеты — по тогдашним понятиям они были грубоваты, лишены перспективы, схематичны, да и сохранились не слишком хорошо. Зато орнаменты, возраст которых перевалил за тысячу лет, неожиданно оказались невероятно востребованы.

Античный дизайн в стиле Золотого дома отличался буйной фантазией: геометрические и растительные мотивы свободно переплетались в этих узорах с анималистическими, мифические химеры прятались в сплетении мифических кустарников… Такой декоративный прием был назван «гротеск», от итальянского слова grotta , «грот». Правда, у Бенвенуто Челлини, ювелира с буйной биографией, было на этот счет свое мнение: «настоящее их название — чудища, а не гротески». Как бы то ни было, росписи в стиле гротеск вошли в моду: когда в начале XVI века папа Юлий II заказал архитектору Донато Браманте проектирование, а Рафаэлю — роспись нескольких ватиканских залов, молодой художник взял за образец именно нероновские гротески.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу