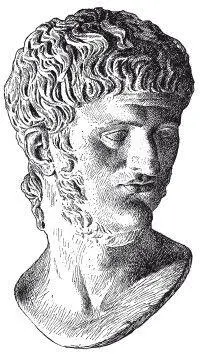

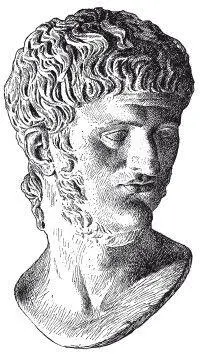

До нас дошло немало портретных изображений Нерона. Они демонстрируют явное сходство с другими представителями династии Юлиев-Клавдиев: тонкие губы, небольшой рот, слабый подбородок. У Нерона к этому добавляется еще и сомнительная борода, которая, как у подростка, растет в основном на шее. Впрочем, не стоит забывать, что Нерон пришел к власти в 16 лет, а дожил всего лишь до тридцати. В Музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве есть слепок одного бюста, где скульптор постарался — не без успеха — избавить императора от нелестных внешних признаков, не теряя портретного сходства.

Имя Нерона у современного читателя, как правило, не вызывает никаких положительных ассоциаций. Вспоминаются всякие ужасы и преступления: Нерон строит специальный саморазрушающийся корабль, чтобы утопить свою властную мать, а когда та спасается вплавь, подсылает к ней киллеров с кинжалами; Нерон долго экспериментирует с ядами, чтобы без осечки отравить сводного брата Британника; Нерон обвиняет христиан в поджоге Рима и делает из них живые факелы. Возможно, многие из этих обвинений справедливы. Но не все так просто с историческими свидетельствами. С гибелью Нерона династия Юлиев-Клавдиев, ведущая начало от Юлия Цезаря, прервалась (о чем предупреждало грозное пророчество: «Будет матереубийца последним в Энеевом роде»), и новые императоры должны были изо всех сил доказывать свою легитимность, в том числе — очерняя предшественников. Кроме того, у императоров по-разному строились отношения с Сенатом. У Нерона они были крайне натянутые, а Тацит и Дион Кассий, основные источники наших знаний о Нероне, принадлежали к сенатскому сословию и защищали его идеологические интересы. Между тем после гибели Нерона на греческом Востоке появилось сразу несколько Лже-Неронов — что свидетельствует о некоторой популярности покойного императора, по крайней мере среди греков.

Это не так уж удивительно: к политическим и военным делам, которые только и считались достойными римлянина, Нерон относился пренебрежительно и без интереса, зато к искусству и спорту — традиционным греческим занятиям — испытывал настоящую страсть. Сначала он предавался им потихоньку, в уединении, с учителями, потом стал выступать перед ближайшим окружением, наконец, почувствовав вкус к публичности, стал навязывать свои выступления всему народу. Не склонный к путешествиям, он все-таки отправился в боготворимую им Грецию, где приказал совместить в один срок многочисленные общегреческие состязания, чтобы выступить и победить на всех. На Олимпийских играх он принялся править колесницей, запряженной десятью конями. Такой трюк обычно и профессионалам не удавался, так что Нерон благополучно упал. Его подняли, отряхнули, посадили обратно, но продолжать соревнование он уже не мог и сошел с дистанции. Тем не менее судьи присудили ему победу (а что им оставалось?), а он за это пожаловал свободу всей провинции Ахайе (то есть Греции) — жест, который не имел никакого политического смысла, но грекам все равно понравился.

Образ полубезумного императора, который смотрит на бушующее пламя и поет в экстазе, настолько ярок, что реальности с ним соревноваться не под силу. В английском языке даже есть идиома, обозначающая бездействие или неуместное действие в момент общего кризиса — «играть на скрипке, пока Рим горит» (fiddle while Rome burns) , хотя это и явный анахронизм: смычковые музыкальные инструменты появились в Европе лет на тысячу позже Нерона. Комедия Вуди Аллена, вышедшая на экраны в 2012 году, действие которой происходит в Риме, одно время носила рабочее название «Нерон играл на скрипке» (Nero Fiddled) , но потом была переименована в To Rome With Love («В Рим с любовью»), а в российском прокате превратилась в не менее банальные «Римские приключения».

Мания величия, которой явно страдал Нерон, проявилась и в его архитектурно-строительных планах. Некоторые так и остались планами: например, гигантский канал от Остии до Неаполитанского залива (чтобы можно было плавать из Рима на курорты и обратно, не выходя в открытое море) прорыт не был, хотя строительство началось и Нерон приказал кинуть на эти работы всех ссыльных и даже уголовников. У тиранов вообще довольно однообразная фантазия.

У советских историков была популярна теория, считавшая упоминания христиан у античных авторов (у Тацита и Светония, в связи с пожаром при Нероне; у Плиния Младшего и Иосифа Флавия, по другим поводам) интерполяциями, то есть позднейшими вставками христианских переписчиков. Эту точку зрения, в частности, развивает Михаил Александрович Берлиоз в диалоге с поэтом Иваном Бездомным на первых страницах «Мастера и Маргариты». Серьезные ученые сомневаются только в подлинности цитаты из Иосифа; остальные три легко проходят тест на так называемый «критерий неудобства». Суть его вот в чем: если бы вставка принадлежала христианскому апологету, он непременно написал бы про христиан что-нибудь хорошее, пусть даже и пытаясь сымитировать бесстрастие античного историка. Но Плиний пишет о христианах с чиновничьим равнодушием, Тацит не скрывает брезгливого отвращения, а Светоний, возможно, вообще говорит не о евангельском Иисусе, а о каком-то члене неизвестной иудейской секты по имени Хрест. Представить себе, что такие свидетельства вышли из-под пера тогдашнего (и, значит, очень фанатичного) христианина, — невозможно.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу