Численность пехоты была установлена: в гвардии — 7978 солдат и 223 офицера, в полевых войсках — 299 376 солдат и 5835 офицеров. Поражение русских войск в кампании 1805 года показало, что организация пехоты отстает от требований времени. Была произведена перестройка, несколько увеличившая численность егерской пехоты, но все же в недостаточном размере. Нужны были новые жертвы, чтобы правительство осознало всю опасность недооценки нового способа борьбы и отвечающей ему организации войск.

Внесенные в 1810 году поправки к штатам, вызванные переходом к новой тактике, существенно изменили качественный и количественный состав русской пехоты. Гренадерские полки имели теперь три пехотных батальона, при этом батальон включал одну гренадерскую и три фузилерные роты; мушкетерские полки стали иметь по три мушкетерских батальона. В егерских полках также введено было по три батальона, состоявших каждый из одной гренадерской и трех егерских рот. Гренадерские роты размещались на флангах для их защиты, в то время как линейная пехота наносила удар. В результате всех изменений русская пехота к середине 1812 года имела в своем составе: б гвардейских полков и один батальон, 14 гренадерских, 98 мушкетерских, 50 егерских, 4 морских полка.

Общая численность пехоты в гвардии была установлена в 15 000 человек, в полевых войсках — 390 000. Важно отметить увеличение числа егерских формирований. Количество егерских полков составило половину пехотных.

С вооружения наконец были сняты совершенно бесполезные алебарды. С 1806 года происходила замена старых ружейных лож новыми, более удобными для стрельбы, а в 1809 году был введен новый образец ружья 7-линейного калибра. Наибольшая дальность стрельбы — 300 шагов, скорострельность — 2 выстрела в минуту. В вооружении пехоты не наблюдалось однообразия. Пехотным ружьем были вооружены рядовые гренадерских рот и мушкетерских полков; унтер-офицеры вооружались нарезным ружьем; рядовые егеря — егерским гладким ружьем, а унтер-офицеры и лучшие стрелки — штуцером. Одно время в войсках насчитывалось разного типа стрелкового вооружения до двадцати восьми различных калибров.

Соотношение пехоты и конницы в русской армии было изменено в пользу пехоты. Часть кирасирских полков была переформирована в драгунские. Тяжелая кавалерия, применявшаяся как ударная сила для атак в сомкнутом строю, начала уступать коннице драгунского типа, способной выполнять задачи боевого обеспечения войск — разведки, охранения и т. п.

Состав полков не подвергся изменениям. Кирасирские и драгунские полки имели по 5 эскадронов (по две роты в эскадроне), гусарские — по 10 эскадронов. В кирасирском полку по штату полагалось иметь 787 бойцов, в гусарском — 1528. Штатная численность кавалерии в 1812 году составляла: в гвардии 5665 человек и в полевых войсках 70 500 человек.

Русская конница вооружалась ружьями или карабинами, пистолетами, саблями, кирасиры — палашами. Драгунское ружье образца 1809 года весило 4 килограмма. Уланы вместо ружья имели пику.

Более стройную организацию к 1812 году приобрела артиллерия. Она была сведена в артиллерийские батареи по числу пехотных дивизий. Бригады делились на роты: две роты тяжелых (батарейных) орудий и две роты легких или конных орудий. Роты имели в своем составе по 12 пушек.

На вооружении состояли 6- и 12-фунтовые пушки, четвертьпудовые и полупудовые единороги и 3-фунтовые пушки. На каждое орудие возилось по 120 зарядов. Наибольшая дальность стрельбы из пушек достигла 2300 метров, из единорогов — 1800 метров. Практически дистанция действительного огня составляла 860 метров, для картечи — 350 метров.

В 1812 году полевая артиллерия имела 1620 орудий, осадная — 180. Личный состав всей артиллерии насчитывая 40 000 человек. Прислуги полагалось из расчета 10 человек на легкое орудие, 13 человек — на тяжелое. На каждые два орудия придавалось по офицеру.

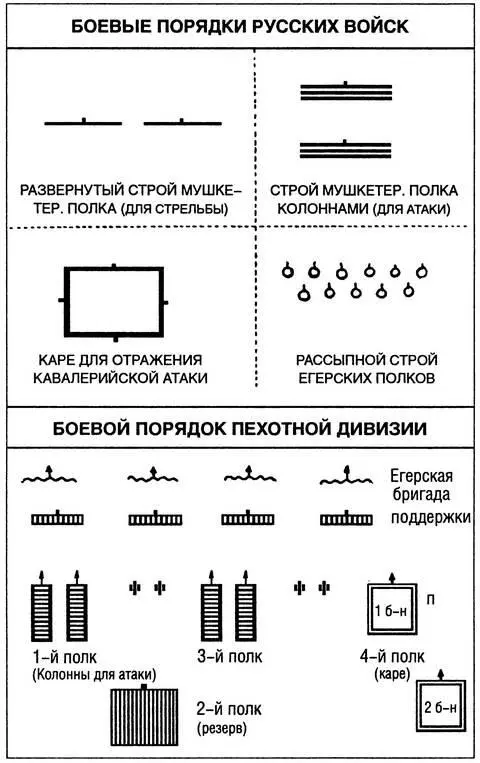

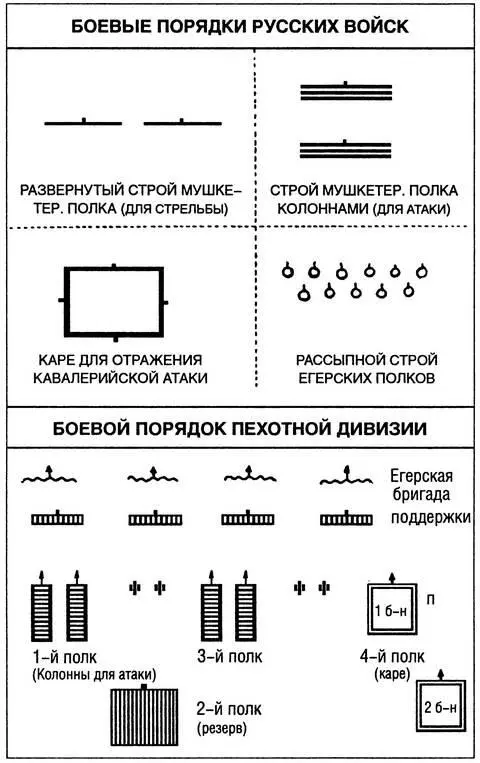

До 1805 года в русской армии господствовали линейные боевые построения и линейная тактика, которая исходила из того, что низшей тактической единицей был батальон, а высшей — полк. Сама армия действовала монолитно, по общей команде, как один большой батальон.

Аустерлицкое поражение заставило российскую правящую верхушку в срочном порядке провести улучшения в организации, тактике и подготовке войск. Новая тактика требовала расчленения боевого порядка, изменился и характер боя. Теперь войска действовали по диспозиции, при этом каждый элемент боевого порядка решал свою самостоятельную задачу. В связи с этим батальон и даже полк оказывались слишком слабыми единицами, не способными ни противостоять наступлению крупных масс противника, ни вести наступление своими силами. Назрел вопрос о создании более мощных соединений.

Читать дальше

![Владимир Земцов - Великая армия Наполеона в Бородинском сражении [litres]](/books/395883/vladimir-zemcov-velikaya-armiya-napoleona-v-borodins-thumb.webp)