С отчислением в конце августа «Цесаревича» в вооружённый резерв и уходом в ремонт «Слава» остаток кампании 1909 г. провела с крейсерами Практического отряда — «Рюриком» и «Россией». 25 сентября линкор пришёл в Биорке на соединение с «Рюриком», с которым на следующий день вышли в Ревель, войдя на рейд 27-го. Практический отряд готовился к последнему большому походу этого года. Приняв уголь, 29 сентября вышли в море, взяв курс на западную оконечность Эзеля, а далее на Либаву, по пути занимаясь артиллерийскими упражнениями и отражением атак. 6 сентября вышли в море — головным «Рюрик» под флагом начальника Соединённых отрядов Балтийского моря Н. О. Эссена, затем «Россия», «Слава», «Адмирал Макаров». Колонна российских кораблей направилась 12-узловым ходом к южной оконечности Готланда, затем вошла в пролив между островом и материковой Швецией, проследовав который легла на ост. У Бенгшера корабли попали в густой туман, пережидая который, около суток отстаивались на якорях. Вечером 9 сентября, начав движение, взяли курс на Ревель, куда прибыли на следующий день и вошли на рейд.

Отсюда корабли выходили на стрельбы к острову Нарген, увольняли в запас выслуживших срок нижних чинов (со «Славы» — 96 человек). 19 сентября отряд вышел в Биорке, по пути выполняя перестроения в одну и две колонны. 26-го взяли курс на Кронштадт, по пути проведя ещё одну гонку на полный ход. Через 2 дня «Славу» ввели во внутреннюю гавань Кронштадта и установили у Пароходного завода.

1 октября линкор окончил кампанию и вступил в вооружённый резерв. На нём приступили к интенсивному ремонту по всем частям, а также заменили 12″ орудия прежнего типа на такие же, но с усовершенствованными затворами системы ОСЗ, позволявшими существенно увеличить скорость заряжания. [142] Всеподданнейший отчёт Морского министерства за 1906–1909 гг. С. 89.

Кронштадтский Пароходный завод начал крупный ремонт механизмов и котлов.

Кампания 1910 г. — авария «Славы»

Кампанию 1910 г. Балтийский отряд в составе «Славы», «Цесаревича» и крейсеров «Рюрик» и «Богатырь» начал 9 мая. 10-го на корабли прибыл новый выпуск гардемарин (на «Цесаревич» и «Слава» по 36 чел., на «Рюрик» — 40, на «Богатырь» — 27). Весь май, июнь и половина июля прошли в учениях и окончании разнообразных ремонтных работ.

23 мая Балтийский отряд вышел в Биорке-зунд. Начальник Действующего флота Балтийского моря вицеадмирал Н. О. Эссен организовал для сухопутных офицеров, членов Общества ревнителей военных знаний, морской поход для ознакомления с боевой деятельностью флота в открытом море, маневрированием, минными атаками и т. п. Офицеры (около 200 человек) были доставлены на заградителях «Амур» и «Енисей» в Биорке, где перешли на «Рюрик», «Славу», «Цесаревича» и «Богатырь». С борта кораблей Практического отряда они наблюдали «морской бой» на пути к Ревелю и совместное маневрирование отряда с эскадренными миноносцами. В Ревель прибыли к 4 часа утра 24 мая. Отсюда на миноносцах все участники похода перешли в Гельсингфорс, а уже из главной базы двинулись на «Амуре» и «Енисее» в обратный путь. В Кронштадт прибыли утром 25-го, откуда пароходами к полудню того же дня перешли в Петербург. По убытии сухопутных офицеров на Практическом отряде приступили к занятиям с гардемаринами.

1 июля 1910 г. «Слава» в составе отряда вместе с «Цесаревичем», «Рюриком» и «Богатырём» стояла в Биорке. Вечером корабли снялись для следования в Ревель, куда пришли в полдень 2-го. Здесь отряд находился до 12-го, занимаясь в основном практическими стрельбами, выходя для этого в море. В свободное между стрельбами время производились шлюпочные учения — парусные и гребные, занятия с корабельными гардемаринами и учениками строевыми унтер-офицерами. [143] РГАВМФ, ф. 417, оп. 1, д. 4035, л. 27об.

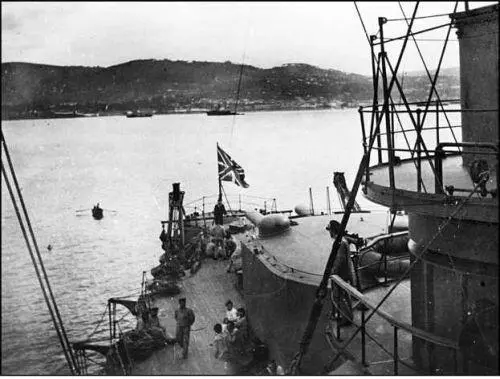

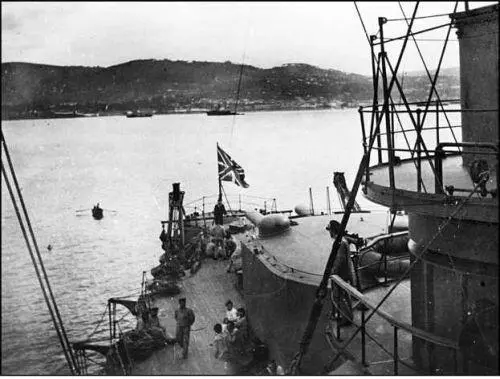

«Слава» в Тулоне, 1910 г.

Вечером 12 июля была получена телеграмма начальника Действующего флота вице-адмирала Эссена с предписанием немедленно перейти в Кронштадт, чтобы быть готовыми выйти в заграничное плавание. Срочная необходимость начала этого уже четвёртого для «Славы» дальнего похода обусловливалась решением Николая II поддержать усилия Министерства иностранных дел по укреплению славянской солидарности, а заодно и позиций России на Балканах. Повод был убедительным — 50-летие нахождения на троне Черногорского князя Николы I, которого с российским престолом связывали родственные узы. [144] Русские великие князья Николай Николаевич и Пётр Николаевич были женаты на дочерях Николы I, сёстрах великих княгинях Анастасии и Милице.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу