Созданный в Советском Союзе по образцу Ме-262 истребитель Су-9 стал своего рода жертвой борьбы хорошего с лучшим: пока проходили его летные испытания ОКБ П.О. Сухого подготовило проект более совершенного Су-11, а к завершению испытаний последнего оказалось, что производственные мощности авиазаводов уже заняты выпуском МиГ-9 и Як-15.

Иначе сложилась судьба чехословацких “Мессершмитгов”. Дело в том, что в годы войны чехословацкие заво

ды выпускали для люфтваффе практически полную номенклатуру комплектующих изделий к Ме-262, включая турбореактивные двигатели BMW и Jumo. Поэтому вскоре после окончания войны производство самолетов было продолжено уже для нужд ВВС Чехословакии. Выпускались одноместный истребитель Авиа S-92 и учебно-тренировочный двухместный самолет Авиа CS-92. Первый полет истребителя S-92 состоялся уже 29 августа 1946 года. Эти самолеты состояли на вооружении чехословацких ВВС до замены их советскими Як-23 и МиГ-9 в середине 50-х годов.

Тактико-технические характеристики самолета Ме-262А-1

| Год принятия на вооружение |

1945 |

| Экипаж |

1 человек |

| Максимальная взлетная масса |

6925 кг |

| Размеры: длина |

10,60 м |

| размах крыла |

12,51 м |

| Силовая установка: |

1 ТРД х 90 кг |

| количество двигателей х тяга |

|

| Максимальная скорость полета на высоте 6000 м |

870 км/час |

| Скороподъемность |

20 м/сек |

| Практический потолок |

11500 м |

| Радиус: действия |

1050 км |

| Вооружение |

4 х 30-мм пушки |

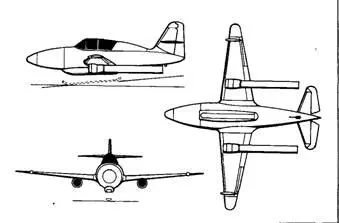

Фирма “Мессершмитт” в 1942 году разрабатывала проект планера-истребителя Ме-328, который должен был устанавливаться по схеме “Мистель” над фюзеляжем самолета-носителя Ju-88 или Do-217 и подниматься этим самолетом на большую высоту с тем, чтобы затем в режиме пологого пикирования атаковать реактивными снарядами самолеты противника.

Позже, уже в конце 1943 г. самолет было решено переделать в скоростной штурмовик, который при необходимости мог бы использоваться и в качестве истребителя. В конце концов первоначальный вариант самолета, получивший обозначение Ме-328А, продолжал испытания уже в качестве пилотируемой планирующей бомбы по образцу самолетов японских камикадзе. В его носовой части был размещен заряд взрывчатки весом 500 кг.

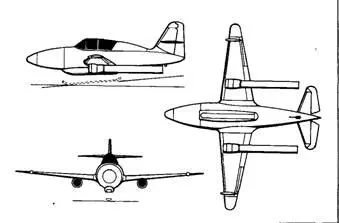

Созданный на базе Ме-328А штурмовик Ме-328В представлял собой низкоплан смешанной конструкции, изготовленный в основном из дерева и других недефицитных материалов. Взлет самолета производился со сбрасывающейся колесной тележки, а посадка производилась на выдвижную посадочную лыжу.

Силовая установка самолета состояла из двух пульсирующих воздушно-реактивных двигателей Аргус As014, установленных под консолями крыла. Двигатели этого типа использовались на самолетах-снарядах V-1 и развивали тягу 350 кг. Согласно расчетам, самолет Ме-328В с двумя двигателями должен был развивать довольно солидную по тем временам скорость 800 км/час.

Проводившиеся в начале 1944 года летные испытания Ме-328В в принципе подтвердили возможность достижения этой скорости, однако из-за того, что возникавшая при работе пульсирующих воздушно-реактивных двигателей вибрация передавалась на конструкцию самолета, в ходе испытаний произошло несколько катастроф, что в конце-концов и привело к свертыванию всей программы.

Схема реактивного штурмовика Ме-328В

Тактико-технические характеристики самолета Ме-328

| Год принятия на вооружение |

в 1944 г. проходил испытания |

| Экипаж |

1 человек |

| Максимальная взлетная масса |

4500 кг |

| Размеры: длина |

7,18 м |

| размах крыла |

8,60 м |

| Силовая установка: |

2 х 350 кг |

| количество двигателей х тяга |

|

| Максимальная скорость полета (расчетная) |

800 км/час |

| Практический потолок |

10000-15000 м |

| Радиус действия на высоте 10000 м |

500 км |

| Вооружение (модификация Ме-328А) |

боевая часть весом 500 кг |

Кроме поступивших на вооружение люфтваффе и изготавливавшихся серийно истребителей Ме-262 и Ме- 163 фирма “Мессершмитт” вела широким фронтом работы и над другими реактивными истребителями. Так, весной 1945 г. эксперты комиссии ВВС США обнаружили продувочную модель реактивного истребителя Jager Р- 13, рассчитанного для полетов на сверхзвуковых скоростях. Этот самолет сконструированный Александром Липпишем, по своей схеме представлял летающее крыло с малым удлинением. Кабина летчика располагалась над осевым каналом, по которому воздух поступал к турбореактивному двигателю, установленному в хвостовой части фюзеляжа.

Читать дальше