Особенно печально, вероятно, дело обстояло со сводами «рапирного» зала, где ныне помещается отдел водопровода и канализации Музея, так как в ответ на указанное донесение Адмиралтейской конторы в том же 1733 году последовал указ из Сената, чтобы «на Сухаревой башне верхнего жилья в третьем аппартаменте (то есть в отмеченном нами зале. — П.С.) палат лещедную крышу и два свода с простенком разобрать и вместо сводов сделать накатные из дерева потолки и покрыть по скале или по лубу в два теса» [21] Там же.

.

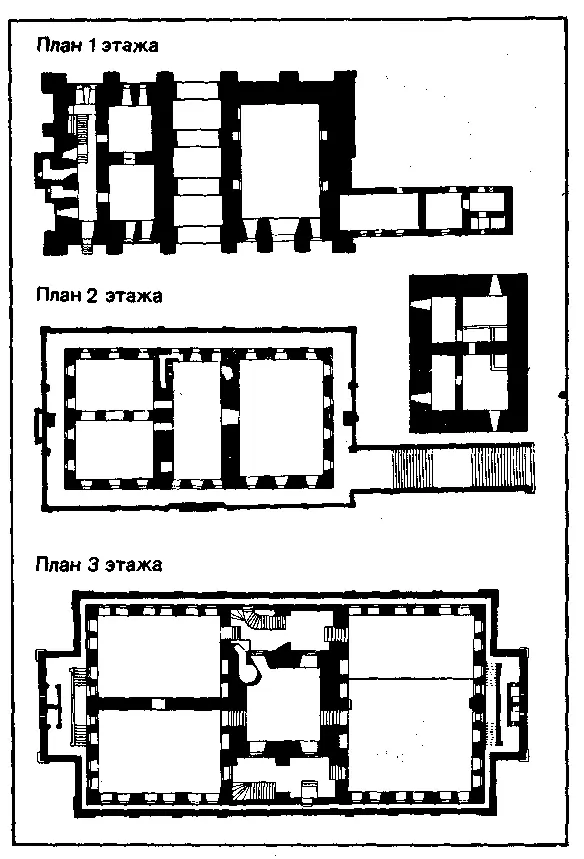

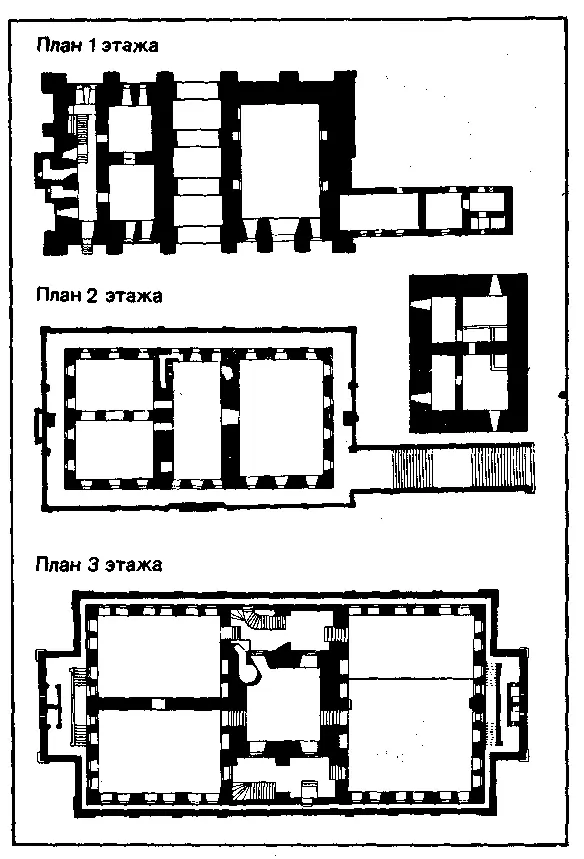

Это было сделано, и с тех пор до настоящего времени в «рапирном» зале Сухаревой башни имеется плоское потолочное покрытие, тогда как во всех других залах — своды. К этому же времени, очевидно, надо относить и устройство арки посреди «рапирного» зала, вместо уничтоженного простенка.

Прошло 17 лет, и в 1750 году Адмиралтейская Кантора снова сообщила в Сенат, что крыша на Сухаревой башне очень ветха, тес сгнил, и во время дождя дает значительную течь в палату, находящуюся над учебною палатою (то есть в «рапирный» зал); кроме того, в этой верхней палате накатный потолок сгнил и в углах обвалился, и от мокроты испортился пол, через который вода проникает на своды учебной комнаты (нынешней библиотеки Музея. — П.С), отчего они через некоторое время могут обвалиться и задавить людей. В ответ на это Сенат послал осмотреть Сухареву башню известного тогда архитектора князя Ухтомского [22] Ухтомский. Дмитрий Васильевич (1719–1774), князь, известный московский архитектор, воспитавший целую школу учеников. В Москве им были построены Красные ворота (1753–1757 годы). Кузнецкий каменный мост через реку Неглинную (1754–1757 годы) и другие здания, а также замечательная колокольня Троице-Сергиевой лавры (1763–1764 годы)

(строителя Красных ворот). Последний нашел нужным деревянную (тесовую) крышу башни заменить железною; но почему-то, однако, крыша была в 1751 году покрыта не железом, а черепицею, и дефекты ее обнаружились уже в 1757 году: она во многих местах обвалилась, под ней все деревянные стропила опустились, отчего сквозь крышу вода от дождя и таящего снега текла на деревянные потолки и полы (очевидно, в том же «рапирном» зале, ибо в других были каменные своды).

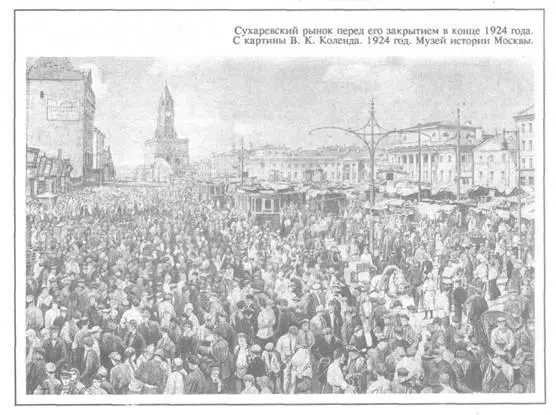

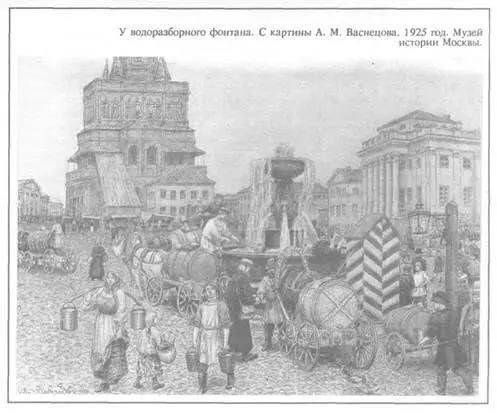

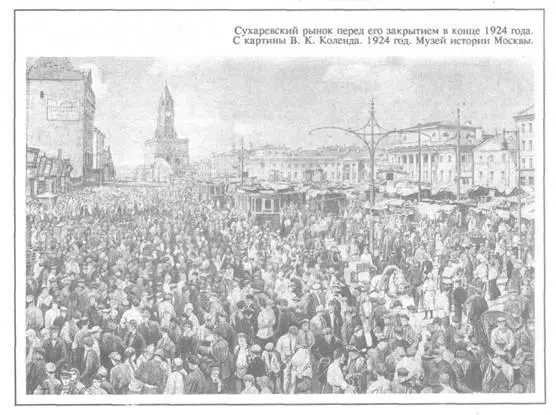

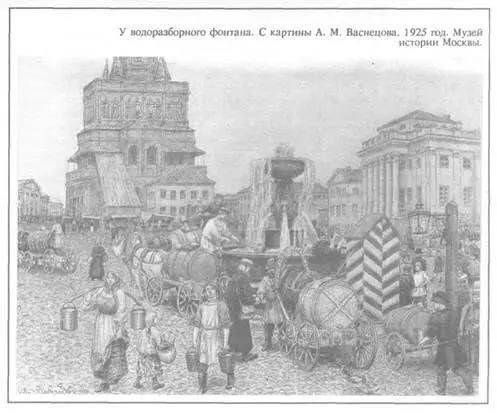

А в апреле 1758 года обнаружилось, что «кругом палат стены по переходам расселись и мало отделились над воротами башни, отчего не малый есть страх, чтобы не могло проезжею улицею ходящих людей повредить». Кстати сказать, около стен Сухаревой башни всегда ютилось много народу и из документа 1737 года известно, что вокруг нее в то время был «низенкой полисадничек, сделанный с наружных сторон башни для охранности, чтобы нечистотою цокуль повреждаем не был» [23] Архивный документ, доложенный П. Н. Миллером в январском (1926 г.) заседании Арх. — библ. комиссии Московского Коммунального Музея.

. В 1758 году, вероятно, палисадничек уже исчез, иначе у Адмиралтейской Конторы могло бы не быть страха от повреждения прохожих обвалом стен. В 1760 году черепичная крыша Сухаревой башни была заменена железной, по деревянным стропилам, исправлены стены и парапет, покрыта железом по деревянным брусьям и узкая галерея третьего этажа, а в двух арках — северной и южной третьего этажа — сделаны окна, дабы не могло набивать (площадок за ними. — П.С.) снегом и дождем и не проходило бы течи».

В начале XIX столетия Сухарева башня снова пришла в такую ветхость, что в 1806~году решено было закрыть под нею проезд. По-прежнему текла крыша, гнили полы и колоды окон, пришли в негодность печи, белокаменные украшения окон частично отвалились и проч. Все это было исправлено. Кроме того, «во 2 этаже в сенях (среднем зале) две большие лестницы сделаны вновь из белого камню»; раньше ход на третий этаж, вероятно, производился лишь по винтовой каменной лестнице в стене, если не предполагать, что каменным лестницам могли предшествовать деревянные, о которых нигде никаких указаний доселе не отыскано. Далее — из «рапирного» зала под крышу была устроена в это время деревянная лестница, существовавшая до реставрации 1925 года, и «для удобного ходу в осмерик пробита дверь», то есть устроена дверь в столб башни с винтовой лестницы, тогда как раньше в него попадали, вероятно, с крыши.

План Московского Коммунального Музея в Сухаревой башне.

Читать дальше