Эти «даруга» в пределах назначенной им для контроля территории обладали очень большими полномочиями. Для обеспечения безопасности дорог им придавались воинские отряды; используя эту же военную силу, они могли накладывать на близлежащее население экстраординарные повинности — например, обеспечить ханское посольство свежими лошадьми и продовольствием, сверх уже собранных налогов. Фактически, в пределах подведомственной ему области «даруга» был «и царь, и бог, и воинский начальник». Широкие полномочия, подкрепленные военной силой и авторитетом самого хана, сделали корпус «даругачин» очень мощной структурой. И если вначале они отвечали только за поддержание имперских путей сообщения в рабочем состоянии, то постепенно стали использоваться и в других целях. Особенно заметным это изменение функций «даругачин» стало после серьезной реформы дорожной службы, проведенной Угедэем в 1234 году. Угедэй создал настоящую систему почтовых станций — «ямов». Каждым «ямом» заведовал смотритель — «ямчин», а само движение по империи теперь должно было производиться от яма к яму и никак иначе. «Даругачин» же в этих условиях, фактически, превратились в имперских чиновников на местах, отвечавших, главным образом, за выполнение населением имперских повинностей и сбор налогов для общедержавных нужд. Эти чиновники великого хана сегодня нам больше известны под их тюркским названием — «баскаки».

Таково, в общих чертах, было устройство Монгольской империи при Чингисхане и его ближайших преемниках. А теперь обратимся к главному элементу, обеспечившему небывалую мощь Монгольской державы — рассмотрим численность, принципы комплектования, стратегию, тактику и вооружение армии Монгольской империи.

Глава 9

Армия Монгольской империи

Монгольская армия эпохи Чингисхана и его преемников — явление в мировой истории совершенно исключительное. Строго говоря, это относится не только к собственно армии: вообще вся организация военного дела в Монгольской державе поистине уникальна. Вышедшая из недр родового общества и упорядоченная гением Чингисхана, эта армия по своим боевым качествам далеко превосходила войска стран с тысячелетней историей. А многие элементы организации, стратегии, воинской дисциплины опередили свое время на столетия и лишь в XIX–XX веках вошли в практику искусства войны. Так что же представляла собой в XIII веке армия Монгольской империи?

Писать об этом и легко и сложно. Легко потому, что из всего комплекса наших знаний о державе Чингизидов львиную долю составляют сведения о ее военных достижениях. Десятки, если не сотни авторов, очевидцев монгольских завоеваний, оставили нам тысячи страниц текстов. Но тут и начинаются сложности. Во-первых, практически все эти тексты написаны противниками монголов или, во всяком случае, людьми чрезвычайно далекими от монгольского менталитета. Отсюда и необъективность, ошибки, порой намеренная ложь. Пожалуй, ни одна армия в истории не окружена таким количеством мифов, притом чаще всего мифов враждебных, как монгольская армия. И, к сожалению, эти вымыслы о монголах оказались на редкость живучими, а сто раз повторенная ложь стала восприниматься как истинная правда. Она вошла в учебники истории, по которым учились и учимся до сих пор и мы с вами. Можно привести два примера, с которыми знаком, наверное, каждый.

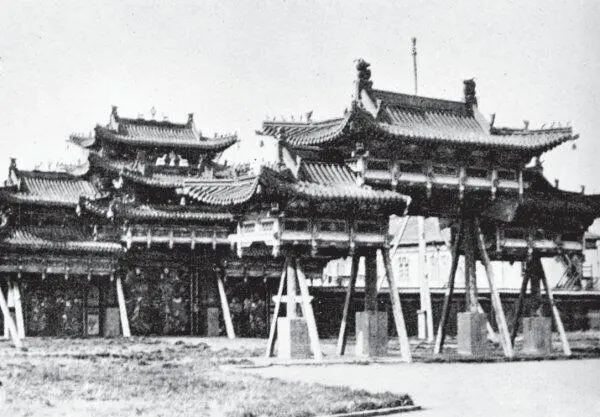

Дворец богдо-хана в Улан-Баторе

С легкой руки русских историков XIX века закрепилось утверждение о том, что дисциплина в монгольской армии поддерживалась невероятными по жестокости мерами: если в бою два-три человека из десятка отступили — казнят весь десяток. Таких методов устрашения не знала действительно ни одна армия (децимация в древнем Риме — лишь казнь каждого десятого труса, бежавшего с поля боя). Но… не знала их и монгольская армия. Весь этот миф основан на недоразумении, точнее — на неверном прочтении того отрывка из Плано Карпини, на который ссылались русские историки. Видимо, знание латинского языка тогда было все же не на той высоте, какую мы привыкли предполагать. Что же на самом деле пишет Плано Карпини? «Если из десяти человек бежит один, или двое, или трое, или даже больше, то все они умерщвляются, и если бегут все десять, а не бегут другие сто, то все умерщвляются; и, говоря кратко, если они не отступают сообща, то все бегущие (курсив мой — авт.) умерщвляются».{Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С.49.} Иными словами, Карпини прямо говорит: казни подлежали именно трусы, бежавшие с поля боя, но никак не их соратники-храбрецы. Разумеется, и эта мера была весьма жестокой, хотя бы в сравнении с той же децимацией, но она абсолютно логически и морально оправданна. Но казнь смельчаков, державших строй, да еще при явно очень тяжелой боевой обстановке — это уж ни в какие ворота не лезет! Тем не менее, легенда распространилась — и вот мы видим, что, оказывается, монголы занимались бессмысленными (а с военной точки зрения — абсурдными, находящимися за пределами здравого смысла) убийствами.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу