Мышецкий, будучи в меньшинстве, пошел на военную хитрость. Для вида он согласился на требования предателей, а сам приказал верным соратникам разместить в подземелье 10 бочек с порохом, чтобы в момент «сдачи» Вильны взорвать их вместе с собой, остатками гарнизона и торжествующим врагом… К несчастью, предатели раскрыли этот план и 22 ноября 1661 г. схватили своего командира. Он был закован в цепи и выдан полякам.

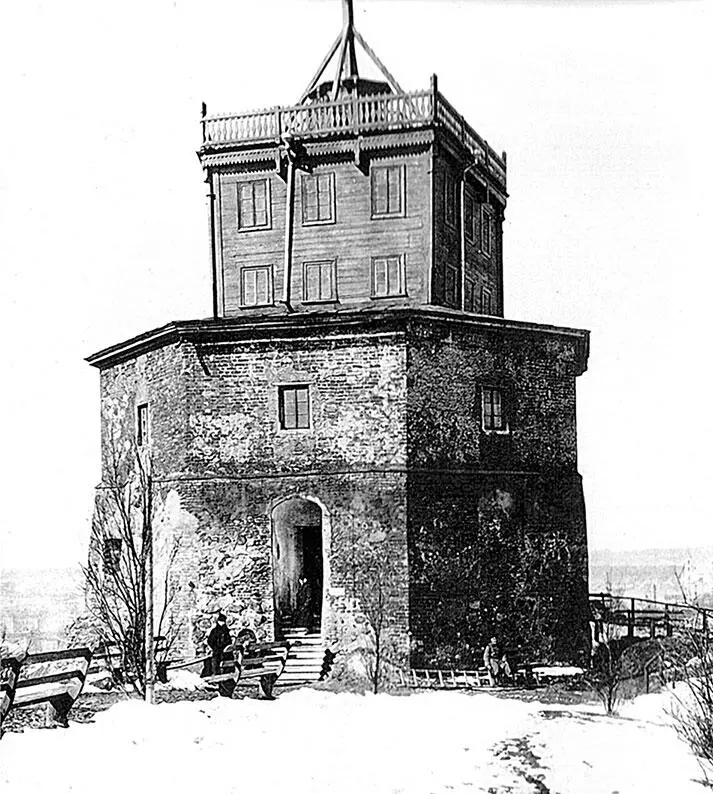

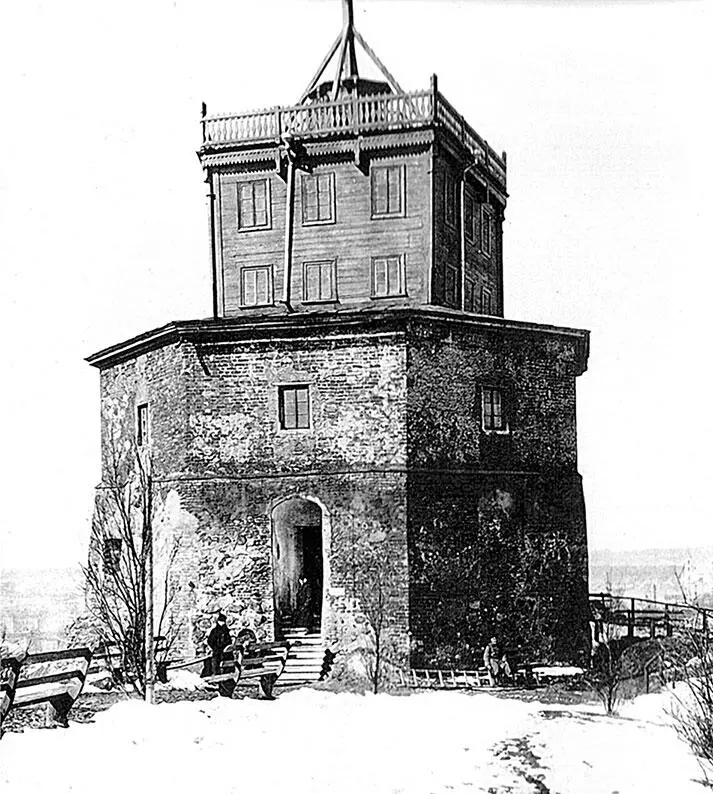

Башня Гедимина, в которой до последнего оборонялся русский гарнизон Вильны. Фото начала XX в.

Литовский гетман Михаил Пац спросил у князя Мышецкого, какой милости он хочет для себя. Руководитель обороны Вильны гордо ответил:

— Никакого милосердия от короля не требую, а желаю смерти.

28 ноября суд приговорил князя Д. Е. Мышецкого к смертной казни. Накануне он составил завещание, которое затем было передано его вдове Анне Кирилловне и сыну Ивану. О беспримерной обороне Вильны там было сказано скромно: «Ведайте о мне, убогом: сидел в замке от польских людей в осаде без пяти недель полтора года, принимал от неприятелей своих всякие утеснения и отстоялся от пяти приступов, а людей с нами осталось от осадной болезни только 78 человек; грехов ради моих изменили семь человек: Ивашка Чешиха, Антошка Повар да Сенька подьячий — и польским людям обо всем дали знать. От этого стала в замке между полковниками и солдатами шаткость большая, стали мне говорить шумом, чтоб город сдать; я склонился на это их прошенье, выходил к польским людям на переговоры и просил срока на один день, чтоб в то время, где из пушек разбито, позаделать; но пришли ко мне начальные люди и солдаты все гилем, взяли меня, связали, заковали в железа, рухлядь мою пограбили всю без остатка, впустили польских людей в замок, а меня выдали королю и просили казнить меня смертию, а сами все, кроме пяти человек, приняли службу королевскую. Король, мстя мне за побитие многих польских людей на приступах и за казнь изменников, велел казнить меня смертию».

Перед казнью поляки тщетно уговаривали храброго военачальника перейти в католичество. 30 ноября 1661 г. Д. Е. Мышецкий был обезглавлен предателем — поваром Антоном — в Вильне, недалеко от современной Ратушной площади. В приговоре утверждалось, что казнят его «не за то, что он был добрый кавалер и служил своему государю верно, а за то, что он был большой тиран и много людей покарал». Тело покойного героя погребли в Свято-Духовом монастыре. Однако уже в начале ХХ столетия могила Д. Е. Мышецкого была утрачена. Чтить же память русского героя в современном Вильнюсе не собираются тем более…

Царь Алексей Михайлович «за Виленское осадное сиденье» пожаловал вдове своего верного слуги деревню Жеребетово. Род героя угас на его сыне, князе Иване Даниловиче Мышецком, в 1680-х гг.

Оборона Очакова: Федор фон Штофельн

19 октября — 10 ноября 1737 г.

Город Очаков находится в 50 километрах от Николаева. Первая крепость под названием Алектор возникла на этом месте в первом столетии нашей эры. Вторая была основана великим князем Литовским Витовтом в 1396 году, она носила названием Дашев. Столетие спустя на месте Дашева уже высилась крымская твердыня Кара-Кермен, затем переименованная турками в Ачи-Кале. Отсюда и Очаков — переделанное на русский лад турецкое название.

За свою долгую историю Очаков выдержал множество испытаний, среди которых наиболее известна осада Очакова во время русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Однако мало кто помнит о том, что до этого русская армия уже брала Очаков штурмом. Он произошел во время русско-турецкой войны 1735–1739 гг.

После успешного штурма в занятой крепости был размещен 8-тысячный русский гарнизон под командованием генерал-майора Федора фон Штофельна. Немец по национальности, на русскую военную службу он поступил при Петре I. В 1730 г. генерал-провиантмейстер Украинского корпуса Штофельн пережил резкий служебный «взлет» — из лейтенантов был произведен сразу в полковники и в том же году в генерал-майоры. Именно ему главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Б. Х. Миних доверил судьбу только что ставшего русским Очакова.

Положение Штофельна было не из легких. В разрушенной крепости не было ни домов для зимовки, ни материала для их постройки. Все это приходилось доставлять из России на кораблях. Кроме того, все окрестности Очакова были буквально завалены 40 тысячами (!) трупов убитых турок и павшего скота. В крепости начались болезни, от которых гарнизон начал таять на глазах: уже к концу сентября 1737 г. от 8 тысяч солдат оставалось всего 5 тысяч, из которых полностью боеспособными были 4.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу