Ответ. С пением.

2. Вопрос. Чем утвердил?

Ответ. Словом».

(Животная книга духоборцев, СПб., 1909, с. 27)

Четырнадцатый их псалом посвящен природе небес:

«1. Вопрос. Что есть небеса?

Ответ. Небеса есть пение, под небесами разсуждение».

(Там же, с. 72)

«Голубиная книга», рассказывая о возникновении отдельных элементов Вселенной из различных частей Первобога, в изложении духоборов Воронежской губернии напрямую соотносила речь именно со звездами: «Часты звезды — от речей Его» (Сборник русских духовных стихов, составленный В. Варенцовым, СПб., 1860, с. 17). Однако подобная аналогия не ограничивалась рамками данной секты и, как показывает языкознание, присутствовала в русском языке. Слово «звездить» означало «говорить резкую правду, без обиняков»: «А он ему так и режет, так и звездит!» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1, М., 1999, с. 673).

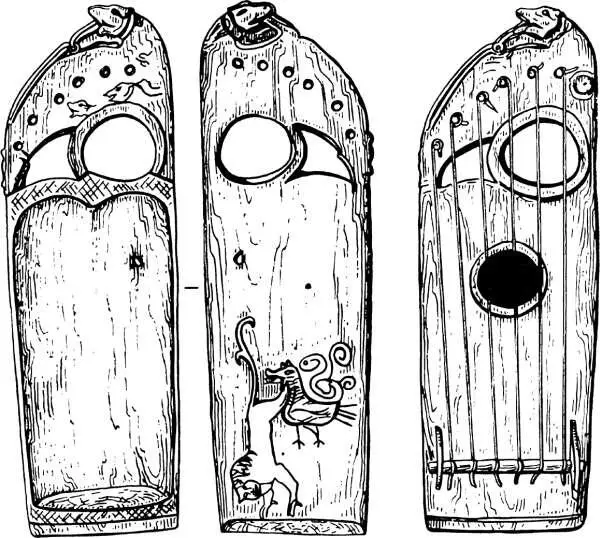

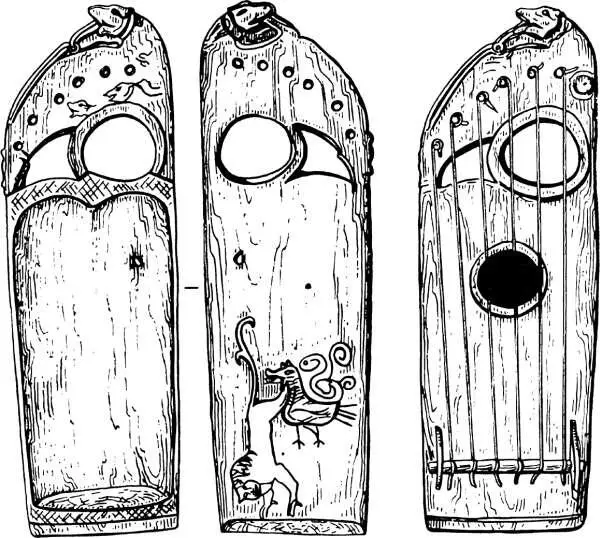

Рис. 5.Новгородские гусли, XII в. // Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1988

Поскольку понятие неба было тесно связано у индоевропейцев с музыкой, естественно с глубокой древности ими предпринимались попытки воспроизвести эту небесную гармонию с помощью музыкальных инструментов. В силу ассоциативного мышления сами эти инструменты зачастую стали восприниматься как символ мироздания. В Греции Порфирий, характеризуя Аполлона, обращает особое внимание на «лиру, которая показывает нам образ небесной гармонии» (Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии, М., 1957, с. 302), а у Скифиана Теосского читаем: «О лире, которой всю (т. е. гармонию мира) настраивает сын Зевса Аполлон. (В ней) он соединил начало и конец, обладает же он блестящим ударом — солнечным светом» (там же, с. 338). Славяне аналогичный символ вселенной видели в гуслях, как это наглядно показывают нам изображения на новгородских гуслях XII в. (рис. 5). На верхней части гуслей изображен дракон, кусающий свой хвост, а на нижней — лев и птица. В своей совокупности эти животные олицетворяют собой сферы мироздания: птица — небо, лев — землю, дракон — подводный мир. Все это полностью соответствует магической технике игре на гуслях двух великих певцов Древней Руси, сохранившихся в народной памяти, — Бояна и Садко. О первом из них «Слово о полку Игореве» говорит:

Ибо Боян вещий,

Если хотел кому песнь воспеть,

То растекался мыслию по древу,

Серым волком по земле,

Сизым орлом под облаками.

(Повести Древней Руси, Л., 1983, с. 395)

Любимая стихия новгородского Садко, наоборот, подводный мир. В начале былины описывается его трехдневная игра на гуслях у Ильмень-озера, в результате чего он получает в благодарность от Морского царя приносящих ему богатство трех чудесных рыб. Затем, когда буря застает его на корабле в море, певец по жребию отправляется на морское дно, где своей игрой на гуслях непосредственно влияет на состояние водной стихии:

А и как начал играть Садко как во гусли во яровчаты,

А как начал плясать царь морской теперь во синем мори;

А от него сколебалосе все сине море,

А сходилася волна да на синем мори,

А и как стал он разбивать много черных караблей да на синем мори…

(Былины, Л., 1984, с. 359).

Как видим, магические перемещения обоих великих гусляров Древней Руси, образующие сокровенную суть их творчества, как раз и происходили в трех сферах мироздания, изображенных на найденных в Новгороде гуслях XII века. В отечественной и индоевропейской традиции отчетливо прослеживаются представления о магической силе музыки, способной самым непосредственным образом воздействовать на живую и неживую природу. В Индии сама Вселенная отождествлялась с песней: «Мудр тот, кто знает атман как пятеричную песнь, из которой возникает все это. Земля, ветер, воздух, воды, небесные тела — все это атман, эта пятеричная песнь. Все возникает из него. Все завершается в нем» (Древнеиндийская философия. Начальный период, М., 1972, с. 78). Понятно, что тот мудрец, который знает эту вселенскую гармонию, может воспроизвести ее и, по своему желанию, воздействовать с ее помощью на любой из элементов окружающего его мира, подчиняющегося законам этой музыкальной гармонии. В древнегреческой традиции своей волшебной музыкой чарует все вокруг сын музы Орфей, а Зет и Амфион игрой на лире возводят стены Фив. Аналогичные представления есть и в русском фольклоре: «Стал Бездольный подходить к своему государству и вздумал сыграть шутку: открыл гусли, дернул за одну струну — сине море стало, дернул за другую — корабли под стольный город подступили, дернул за третью — со всех кораблей из пушек пальба началась» (Афанасьев А. Н. Народные русские сказки, т. 2, М., 1985, с. 128). Близкий к этому образ мы видим и в духовном стихе о Егории Храбром:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу