Запаздывали с заказом башенной брони. Разбросанными оказались заказы плит бортового и палубного бронирования. Не сразу удалось убедить фирму и в необходимости заказа все-таки брони Крупна. Фирма не прекращала попыток навязать заказчику уже устаревшую к тому времени менее прочную броню Гарвея. Доводы были просты: во Франции новая броня к моменту подписания контракта еще не применялась. Пришлось пристыдить фирму примером отечественного Ижорского завода, который уже успел заключить договор с фирмой Крупна и успешно испытал плиты новой брони. Так, очевидно, следовало поступить и французским бронеделательным заводам.

Вошедшая во вкус привилегированного положения, фирма не постеснялась опротестовать даже условия испытания брони стрельбой. Она посчитала, что в плиты собираются стрелять слишком, будто бы, тяжелыми снарядами, хотя, как объяснялось в докладе МТК от 16 июля 1902 г. управляющему морским министерством, снаряды Гольцера были с самого начала предусмотрены согласованными с французскими техническими условиями на поставку брони. Дело было не в снарядах — плиты Ижорского завода их не боялись — а в том, как делал вывод МТК, что "фабрикация плит по крупповскому способу на французских заводах еще не установилась на должной высоте". Претензии французов были отклонены, а этот инцидент управляющий приказал учесть при рассмотрении вопроса об опоздании срока поставки. В итоге этих неувязок последние плиты (броневого пояса в корме) удалось получить только в июле 1902 г.

Совершенно скандально — в духе худших традиций бюрократии — затянулось решение о типе якорного устройства. Ни по какой другой проблеме не было пожалуй выполнено столько вариантов проработок, натурного макетирования и обсуждений мнений отечественных и французских специалистов. Но все было сковано прочной как никогда рутиной и всеобщим тяготением к шаблону.

Дружное неприятие французским флотом начатых было применяться втягивающихся в клюз якорей Марелля (совсем так же, как якорей Мартина в России) и столь же неблагоприятные впечатления, вынесенные И.К Григоровичем из разговоров с офицерами французской северной эскадры (с ней он совершил и плавание в море) привели в конце концов в полному торжеству рутины. Приняли фактически не менявшийся со времен Нельсона (1758–1805) и Ушакова (1744–1817) прежний способ укладки якорей по борту и палубе корабля. Вполне удавшийся опыт применения бесштоковых втяжных якорей (системы Бакстера) на построенных еще в 1886 г. в Дании и Швеции канонерских лодках "Кореец" и "Манджур" использовать не захотели. И в этом случае новые корабли предпочли снабдить техникой вчерашнего дня.

Случалось, что изменения в проекте принимались МТК через голову комиссии, а ее об этом даже не уведомляли. И только когда Д.А. Голов, следуя спецификации, забраковал трубы экономайзеров, которые вместо 51 мм имели диаметр 70 мм, в ходе разбирательства выяснилось, что отступление от проекта завод допустил с разрешения МТК. Так было сделано по опыту императорской яхты "Штандарт" в связи с предложением завода Бельвиля. Увеличение диаметра труб обосновывалось необходимостью обеспечения более надежной заделки трубок в коробках экономайзеров.

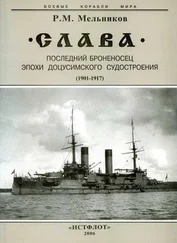

И здесь "Цесаревичу" повезло. Привычка к легковесным подчас решениям, основанным лишь на экспертных оценках, но не на расчетах и проработках, привела МТК к одному из таких парадоксальных решений в судьбе тех же экономайзеров. Кому-то они показались слишком сложными и неудобными. И вот, как водится, в одночасье созрело решение об их ликвидации. Не посчитались даже с мнением командира того же "Штандарта" об отсутствии дыма и пламени из труб и несомненном сбережении топлива, достигаемом применением экономайзеров. По счастью, "Цесаревич" и "Бородино", имевшие уже слишком большую готовность по механизмам, из-под действия этого решения были выведены. Благодаря этому они в последующей службе отличались в сравнении с той же "Славой" более экономичным расходом топлива.

Не лучшим образом решилась и главнейшая для корабля проблема — выбор конструкции башенных установок. Посвященный этому журнал МТК по артиллерии № 115 от 21 декабря 1899 г. содержал обширный перечень (43 листа) частных замечаний, но был лишен главного — сопоставления с мировым уровнем и сравнения башен "Цесаревича" с башнями тогда же строившихся броненосцев "Ретвизан", "Князь Потемкин-Таврический" и "Бородино". Никаких следов комплексного подхода в журнале не видно.

Читать дальше