Половики подстилались под ноги гостя с редким холуйством и, приглашая не церемониться с квартиранткой, сами, казалось, были готовы подать пример, как ей помыкать. Чужой толк был их единственным хозяином. Все существовало настежь, проточным порядком, как в потоп. Казалось, даже окна обращены тут не изнутри наружу, а снаружи вовнутрь. Омытые уличной славой, как в наводненье, домашние вещи не чинясь и как попадется плавали по широкому званью Сашки.

Зато и она в долгу перед ними не оставалась. Все, за что она ни бралась, она делала на ходу, крупным валом, без спадов и нарастаний.

— Эх ты, Виновата Ивановна! — не слыша своих слов, тихо приговаривал Сережа. Может быть, к нему и вела, от плеча до кисти, ее полная, терявшаяся в далях рука. А может, и не к нему. Вдруг, подобно сухому сену, разом зажглась заря, и вся вдруг, как сено, сгорела. Весь в разбегающихся искрах, занялся день. Тут Сережа почувствовал, что никого еще так сильно не любил, как Сашку».

* * *

«Улицы натощак были прямы и хмуры. По их пролетному безлюдью еще носился сизый, сластолюбивый гик пустоты. Сережка шел в Самотеки и за версту от Триумфальной воображал, будто слышит, как Сашке свистнули с тротуара на тротуар. Она же замедлилась, сама игриво любопытствуя, кто кого, то есть кликнувший ли перейдет через дорогу или кликнутая».

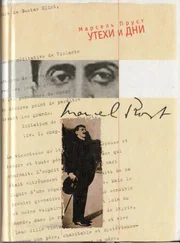

Горький-консультант

Оставаясь непроницаемым для окружающих, Горький чрезвычайно глубоко чувствовал то, о чем он писал:

Екатерина Пешкова вспоминает:

«Он работал тогда над «Жизнью Матвея Кожемякина». И однажды вдруг как-то резко двинулось его кресло за письменным столом — значит, встал… А затем что-то тяжелое упало на пол — и мгновенно наступила мертвая тишина. Ни звука! Вскочила, взбежала по лестнице, сердце стучит так, что в ушах звенит.

На полу около письменного стола во весь рост лежит, на спине, раскинув руки в стороны, Алексей Максимович. Кинулась к нему — не дышит! Приложила ухо к груди — не бьется сердце!

Как я такого большого человека до дивана дотащила — сама не понимаю. Побежала вниз, принесла нашатырный спирт, одеколон, воду, полотенце. Расстегнула рубашку, разорвала сетчатую фуфайку на груди, чтобы компресс на сердце положить, и вижу — с правой стороны от соска вниз тянется у него на груди узкая розовая полоска. Оцарапался обо что-то?

Ушибся? А полосочка становится все ярче и ярче и багровее. Что такое?

Виски ему растираю, руки тру, нашатырный спирт даю нюхать. Задрожали веки, скрипнул зубами.

— Больно как! — шепчет. — Оказывается, ножом…

— Ты что? Что с тобой?

Он как-то разом сел, вздохнул глубоко:

— Где? Кто? Я?

Несколько дней продержалось у него это пятно. Потом побледнело и совсем исчезло… С какой силой надо было переживать описываемое!»

(Горький работал над сценой убийства в одной из глав романа. — В.О.).

Конечно, немало душевных сил вложил Горький и в другое произведение — повесть «Мои университеты», где повествует о первом своем, вполне безгрешном, посещении публичного дома.

«…Но… чаще приходилось мне испытывать бессилие, недостаток знаний, неумение ответить даже на простейшие вопросы жизни, быта. Тогда я чувствовал себя сброшенным в темную яму, где люди копошатся, как слепые черви, стремясь только забыть действительность и находя забвение в кабаках да в холодных объятьях проституток.

Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в день получки заработка; об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, прожив его — долго рассказывали друг другу об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, глумились над женщинами, говорили о них, брезгливо отплевываясь.

Но — странно! — за всем этим я слышал — мне казалось — печаль и стыд. Я видел, что в «домах терпимости», где за рубль можно было купить женщину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато — это казалось мне естественным. А некоторые из них держались слишком развязно, с удальством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротой. Сам я еще не пользовался ласками женщины, и это ставило меня в неприятную позицию: надо мною зло издевались и женщины и товарищи. Скоро меня перестали приглашать в «дома утешения», заявив откровенно:

— Ты, брат, с нами не ходи.

— Почему?

— Так уж! Нехорошо с тобой.

Я цепко ухватился за эти слова, чувствуя в них что-то важное для меня, но не получил объяснения более толкового.

Читать дальше