К началу контрудара все авиадивизии были изъяты из состава общевойсковых армий и подчинены командующему ВВС Юго-Западного фронта генералу Ф.А. Астахову. По его приказу главный бомбовый удар по врагу должны были наносить части 18-й, 62-й бад (район Черница, Тупальцы, Гульск — все пункты юго-восточнее Новоград-Волынского), 19-й бад и 22-й ад авиации ГК (по населенным пунктам Новый Мирополь, Романовка, Чуднов и дороге Полонное — Бердичев). Прикрытие бомбардировщиков возлагалось на истребителей 14, 15, 16 и 17-й сад; впервые планировалось задействовать в интересах фронта 36-ю иад ПВО, которая до этого лишь обеспечивала безопасность объектов Киева. Все это принесло определенные результаты: за 10 и 11 июля советские ВВС выполнили 614 самолетовылетов (днем и ночью), а неприятель — около 550.

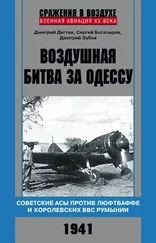

Летчики штабного отряда эскадры JG53 отдыхают у «мессершмитта». Белая Церковь, июль

После неудачного приграничного сражения войска 5-й армии отошли к Коростенскому укрепрайону, испытывая сильный нажим противника. Несмотря на тяжелые потери, командованию объединением удалось сохранить твердое управление корпусами и дивизиями. Получив приказ генерала М.П. Кирпоноса на контрудар, командарм генерал М.И. Потапов сумел менее чем за сутки подготовить войска к новым боям. Воины оказались в состоянии на широком фронте потеснить части 17-го и 51-го армейских корпусов, а перехват (правда, ненадолго) Киевского шоссе лишил неприятеля возможности использовать эту важную магистраль в интересах 3-го моторизованного корпуса, находившегося в районе Житомира и северо-восточнее города.

Германский историк О. Мюнцель в связи с этими событиями отмечал: «Передовые части 13-й танковой дивизии 10 июля достигли реки Ирпень. Теперь весь корпус находился перед поясом укреплений Киева… Вместо того чтобы… ударить по городу, а затем овладеть восточным берегом Днепра… согласно приказу Верховного главнокомандования корпус должен был оставаться на месте, пока не подошли пехотные дивизии, в ожидании которых он вел тяжелые бои, особенно на 70-километровом участке своего северного фланга против 5-й русской армии, совершившей многочисленные прорывы танковой дороги, что требовало снабжения войск продовольствием и боеприпасами по воздуху» [5].

Относительно контрудара 6-й армии можно отметить, что его в задуманном виде реализовать не удалось. Состояние войск оказалось намного хуже, чем в 5-й армии. Командарм-6 генерал И.Н. Музыченко решил, вопреки полученному приказу, через Янушполь наступать на Бердичев, задействовав для этого практически все сохранившие еще боеспособность механизированные соединения армии. Удар пришелся по самому сильному участку 48-го моторизованного корпуса немцев. Фактически на бердичевском направлении 10 июля продолжились бои, начатые накануне, причем советские войска не получили поддержки со стороны авиации, а сами оказывались под почти постоянным воздействием люфтваффе. Так, части 51-й и 55-й бомбардировочных эскадр неоднократно бомбили позиции 3-й противотанковой артиллерийской бригады. «Все действия частей в районе Бердичева и на других участках происходили при полном господстве ВВС противника. 37-мм зенитная артиллерия бездействовала из-за отсутствия снарядов» [6], — отмечал генерал Музыченко в докладе Военному совету Юго-Западного фронта по первым итогам боев.

Основные усилия советская авиация сосредоточила для ударов по 3-му моторизованному корпусу. Из-за плохой связи, нечеткого обозначения переднего края и других недостатков наши экипажи далеко не всегда атаковали его передний край, боясь поразить свои войска. Как следует из отчетов группы армий «Юг», в результате бомбежек и штурмовок советской авиацией оказался разрушен мост через Тетерев, пострадал дивизион орудий РГК, частично сгорели несколько автоколонн. Некоторые налеты оказались более успешными, чем в предыдущем месяце, хотя и не привели к серьезным потерям германских войск, прежде всего входящих в состав ударной группировки моторизованных корпусов. Авиация не поддерживала также действия 5-й и 6-й армий.

Контрудар советских наземных и воздушных сил дал определенный результат, но решающего успеха не принес. Как и в первые дни войны, командованию не удалось добиться согласованных действий наличных сил. Безусловно, бойцы и командиры получили бесценный опыт. Но теперь осуществить задуманное оказалось значительно труднее, чем в июне, — все части и соединения были серьезно потрепаны, войска испытывали перебои с поставками боеприпасов и горючего. Количество боеспособных самолетов не превышало пятой части от имевшихся в округе на 22 июня 1941 г. Хотя накануне казалось, что на этот раз удача будет сопутствовать «сталинским соколам».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу