Рис. 1.2. „Античный“ бюст Мильтиада. Лувр, Париж. Скорее всего, изготовлен в эпоху XVII–XVIII веков как наглядное пособие к скалигеровской версии истории. Взято из [7], с. 38.

Рис. 1.3. „Античная“ статуя Аристида. Mus. Borb. в Неаполе. Взято из [7], с. 43.

Бегущих к своему флоту персов эллины преследовали до самого берега и истребляли беспощадно. Богатая добыча досталась победителям…

В южной части равнины, в 800 метрах от моря, возвышается и теперь холм Soro, общая могила павших в битве афинян, все имена которых начертаны были на 10 надгробных плитах… Недалеко оттуда видны две меньшие могилы: может быть, одна — платейцев, другая — сражавшихся при Марафоне рабов. К северу от большого холма находится мраморная развалина Pyrgo — или гробница Мильтиада, или победный трофей» [89], «Марафон».

Показывают даже «надгробие Аристиона, воина, погибшего в Марафонской битве» [33], т. 1, с. 174. См. рис. 1.4.

Рис. 1.4. Надгробие Аристиона, воина, погибшего в Марафонской битве. Взято из [33], т. 1, с. 174.

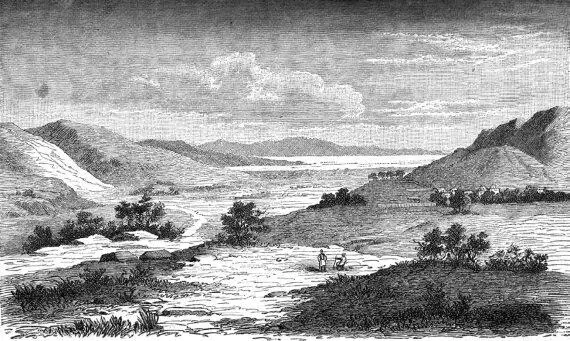

Итак, нам внушают, что «античная» Марафонская битва произошла там, где сегодня находятся две греческие деревни — Vrana и Marathona, см. рис. 1.5. Говорят, что тут были 10 надгробных плит с именами афинян и еще две меньшие могилы, по поводу которых сегодня строят всевозможные гипотезы. Может быть, дескать, одна была могилой платейцев, другая — рабов. Показывают также какую-то мраморную развалину, по поводу которой неторопливо гадают — то ли это могила Мильтиада, вождя греков, то ли некий победный трофей. Отсюда следует, что никакой четкой надписи на развалине нет. Поэтому и открывается приятный простор для авторитетных гаданий.

В общем, немного следов сохранилось от великой битвы на территории двух греческих деревушек. Похоже, что в эпоху придумывания скалигеровской версии взяли в руки «Историю» Геродота и «нарисовали на местности», — то есть, попросту, на бумажной карте, недалеко от греческих Афин, — «место великой битвы». Так с тех пор и повелось. Возят доверчивых туристов, убедительно пересказывают Геродота и указывают на какие-то мраморные обломки. Впрочем, довольно скудные. Туристы увлеченно фотографируют и снимают на видеокамеры красивый греческий пейзаж.

Все это похоже на вдохновенные рассказы романовских историков о том, что Куликовская битва произошла недалеко от современной Тулы. Там даже памятник в 1849 году поставили, см. рис. 1.6, хотя никаких следов битвы найти до сих пор не могут, несмотря на страстные поиски. Сегодня сюда возят доверчивых туристов, убедительно пересказывают путеводители, написанные в XIX веке, и указывают на величественный монумент 1849 года. Туристы увлеченно фотографируют и снимают на видеокамеры красивый тульский пейзаж. Начиная с XIX века здесь устраиваются народные гуляния, см. рис. 1.7.

Однако, как мы показали в книге «Новая хронология Руси», гл. 6, Куликовская битва произошла на самом деле на территории Москвы в 1380 году н. э.

Кстати, в сентябре 2005 года, в связи с празднованием 625-летия Куликовской битвы, около города Тулы прошли большие праздничные мероприятия. В частности, 21 сентября 2005 года по центральному телевидению в программе Новостей НТВ, начало в 22.00, было сообщено, что местному музею выделили деньги на посадку «той самой рощи», где стоял засадный полк Владимира Андреевича. Согласно летописям, именно его внезапный удар во многом решил исход Куликовского сражения.

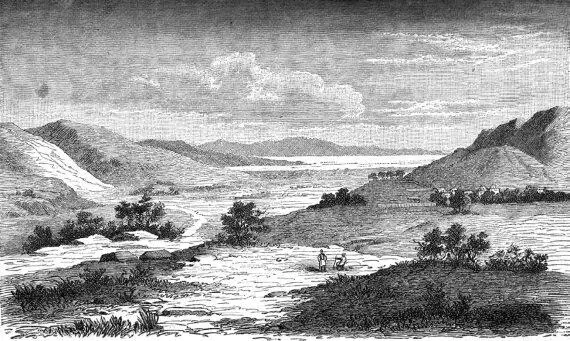

Рис. 1.5. Место в современной Греции, выдаваемое сегодня за «то самое» летописное Марафонское поле, где произошла великая битва афинян с ордой персов-мидян. Гравюра XIX века. Взято из [7] , с. 39.

Историков давно уже беспокоило то обстоятельство, что в окрестностях Тулы, на бывших огородах помещика С. Д. Нечаева никакой «Куликовской дубравы» нет и, вероятно, не было. Таким образом, наконец-то в 2005 году появилась возможность подправить русскую историю и высадить на «нужном месте» молодые дубки. Как торжественно заявил по телевидению директор тульского музея «Куликовская битва», через несколько лет здесь поднимется тенистая дубовая роща. После чего можно будет, наконец, уверенно показывать посетителям «то самое место Куликова поля», где находились в засаде русские воины. Как авторитетно продолжил далее директор музея, ученым удалось узнать, — впрочем, из каких источников, почему-то не уточнил, — какие именно деревья, кроме дубов, росли в «Куликовской дубраве». «Тут» были, оказывается, дикие сливы и дикие вишни. Ученые даже выяснили их примерное число. Далее по телевидению подробно показали — как именно сотрудники музея и почитатели «тульской версии» высаживают молодые деревца в землю и заботливо их поливают. Надо полагать, дубы, вишни и сливы, причем в нужной, научно установленной, пропорции.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу