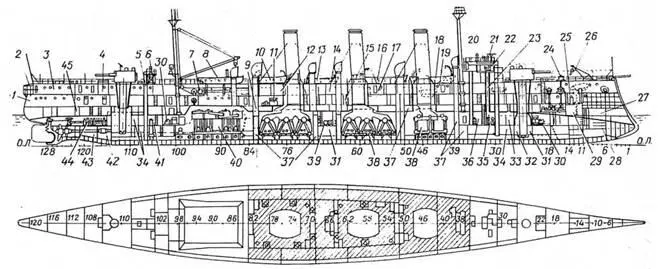

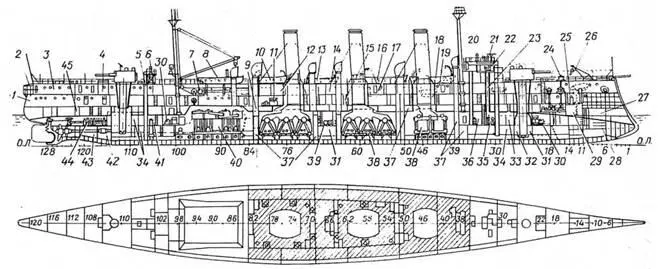

Общее расположение крейсера „Очаков” („Кагул”): продольный разрез и план броневой палубы (заштрихован район угольных ям)

1 — офицерская кают-компания; 2 — балкон; 3 — помещение адмирала; 4 — шахта светлого люка; 5 — шахта элеватора подачи 152-мм боеприпасов; 6 — главный компас; 7 — электрическая лебедка грузовой стрелы; 8 — паровой катер длиной 10,4 м; 9 — вентиляционная шахта; 10 — шестивесельный вельбот; 11 — пародинамомашина; 12 — офицерский камбуз; 13 — шестивесельный ял; 14 — радиорубка; 15 — труба для погрузки угля в угольную яму; 16 — моторный катер; 17 — камбуз адмирала; 18 — двенадцативесельный рабочий катер; 19 — камбуз команды; 20 — штурманская рубка; 21 — дальномер; 22 — боевая рубка; 23 — броневая труба из'боевой рубки в центральный пост; 24 — шпили и их приводная брашпильная машина: 25 — канцелярия; 26 — кран-крамбол; 27 — шкиперские запасы; 28 — мокрая провизия; 29 — цепной ящик; 30 — пародинамомашина под броневой палубой и выгородка под ней; 31 — погреб 152-мм боеприпасов; 32 — подбашенное отделение; 33 — погреб мелких патронов; 34 — погреб 75-мм патронов; 35 — центральный пост; 36 — боевой перевязочный пункт; 37 — угольная яма; 38 — котельное отделение; 39 — помещение подводного минного (торпедного) аппарата; 40 — машинное отделение: — 41 — выгородка электродвигателя водоотливного насоса; 42 — циотерна бензина; 43 — цистерна пресной воды; 44 — румпельное отделение; 45 — арсенал.

Всего для 17 погребов и 12 элеваторов крейсера требовалось изготовить 20 подъемных противовесных рам 8 типоразмеров, 629 беседок трех типоразмеров для снарядов и патронов, 106 поворотных кругов с креплениями, 22 откидных (качающихся) съемных рельса для перевода беседок в элеваторы при погрузке боеприпасов в погреба и т. д. Из-за отсутствия еще разрабатывавшихся чертежей проводки тросов в элеваторах пришлось просить МТК прислать заказываемые для них тросы (около 1300 пог. м) в бухтах. В ноябре 1903 г. пришлось еще раз просить МТК об ускорении утверждения разработанных строителем чертежей деталей рам, противовесов, беседок и механических стопоров. Даже в этих, казалось бы, давно подлежащих стандартизации деталях строители были вынуждены заниматься самостоятельным, отнимавшим время конструированием! (Янковскому, к тому же, приходилось не раз выручать Гайдамовича, отправляя ему копии своих чертежей.)

Не сразу разобрались строители и в сильно осложнившем работу распоряжении ГУКиС о разделении заказа на 12 лебедок с их станциями управления для элеваторов между двумя петербургскими предприятиями — заводом Парвиайнена и „Обществом электромеханических сооружений”.

В соответствии с утвержденными МТК чертежами общего расположения погребов главному артиллеристу порта поручили подготовить рабочие чертежи на размещение в них 724 патронов калибром 152 мм и 69 ящиков патронов калибром 47 мм. Но порт, приступавший к вооружению крейсеров Добровольного флота, и без того был „в прорыве”. Пришлось соответствующие чертежи просить у строителя „Олега”.

Средства навигации, наблюдения, связи. Магнитные компасы — главнейшие и определяющие (вместе с секстанами и хронометрами) средства кораблевождения того времени — поступали на корабли из Главного гидрографического управления. Благодаря деятельности плеяды талантливых, преданных своему делу специалистов, таких, как И. П. Деколонг, К. Н. и Н. Н. Оглоблинские, штурманское дело всегда высоко стояло в русском флоте, компасы отечественного производства ни в чем не уступали иностранным.

Все проекты кораблей проходили рецензирование заведующего компасной частью флота К. Н. Оглоблинского, который настойчиво добивался устранения всех возможных помех работе магнитных компасов — воздействия окружающих стальных конструкций, динамо-машин и движущихся масс металла. Все знали: требования компасной части подлежат точному и неукоснительному исполнению.

Установка главного, путевого и боевых компасов в центральном посту, боевой рубке и рулевом отделении „Очакова” выполнялась на основе чертежей их взаимного расположения со штурвалами и другими приборами управления на „Богатыре” и „Олеге”, откорректированных в соответствии с указаниями МТК и заведующего компасным делом, сделанными в течение 1902–1903 гг. А указаний накопилось немало. В частности, крышу и пол боевой рубки теперь требовалось изготовлять из специальной маломагнитной стали. Главный носовой компас ставился, по последним указаниям, на крышу специально выполняемой из немагнитного материала (латуни) рулевой рубки, главный кормовой — на типовую, разработанную в компасной части деревянную пирамиду. Компасы в центральном посту и рулевом отделении, как используемые кратковременно, на всех кораблях ставились на настилы из обычной стали.

Читать дальше