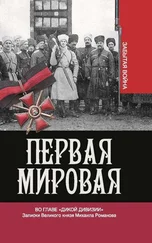

«8 -го июня. Среда

Армиями ген.-ад. Брусилова с 22 мая по 3-е июня взято пленных: 3350 оф., 169 130 ниж. чин. и захвачено – 198 ор., 550 пул., 189 бомб, и мином., 119 зар. ящ., 34 прожектора. Дождя не было» [169].

На следующий день в письме к супруге Государь сообщал: «Немцы подвозят к Ковелю все больше и больше войск, как я этого, впрочем, и ожидал, и теперь там происходят кровопролитнейшие бои. Все наличные войска посылаются к Брусилову, чтобы дать ему как можно больше подкреплений. Опять начинает давать себя чувствовать этот проклятый вопрос о снарядах для тяжелой артиллерии. Пришлось отправить туда все запасы Эверта и Куропаткина; это вместе с большим передвижением войск очень усложняет работу наших железных дорог и штаба. Но Бог милостив, и я надеюсь, что через несколько дней или через неделю этот критический момент пройдет!» (Переписка Николая и Александры Романовых. 1915–1916 гг. М.; Л., 1925. Т. IV; Платонов О.А. Николай Второй в секретной переписке. М., 2005. С. 510–511.)

По воспоминаниям начальника Морского управления штаба Царской Ставки в Могилеве капитана 1-го ранга А.Д. Бубнова: «В самом начале июня ( по новому стилю. – В.Х . ) войска генерала Брусилова стремительно атаковали австрийцев в районе Луцка и принудили их к поспешному отступлению. Так началось Брусиловское наступление 1916 г. <���…>

Брусиловское наступление, сопровождавшееся прорывом австрийского фронта в нескольких местах, развивалось столь успешно, что уже в конце июля можно было надеяться достигнуть результатов, имеющих решающее влияние на весь ход войны. Однако нам этого не удалось, с одной стороны, потому, что к этому времени мы не успели сосредоточить на Юго-Западном фронте достаточно боевых припасов для операции таких размеров, с другой – потому что австрийские части были заменены свежими немецкими войсками, и в начале августа наступление было окончено.

Хотя это наступление и не достигло решающих для всей войны результатов (на которые мы в его начале и не рассчитывали), поставленная цель, т.е. спасение Италии, была выполнена. Кроме того, выявилась столь значительная степень потери боеспособности и сопротивляемости австрийской армии, что в успехе готовящегося в марте 1917 г. решающего наступления мы не сомневались». ( Бубнов А.Д. В Царской Ставке. М., 2002. С. 99–100.)

Великая княгиня Мария Павловна (младшая), переболевшая воспалением легких, по-прежнему работала в госпитале недалеко от Пскова и позднее делилась воспоминаниями об этом периоде времени, о настроении простого народа в провинции: «Им казалось, что война тянется слишком долго, они даже не помнили, когда она началась, и не могли представить, что она когда-нибудь закончится. Они знали, что мы воюем с германцами, но об Антанте если и слышали, то забыли.

По воскресеньям и праздникам на службу приходила целая толпа старых мужиков и крестьянок. Они приходили пешком или приезжали в телегах, запряженных тощими лошаденками. Монастырский двор заполняли яркие платки и, несмотря на жару, тулупы. После службы они собирались группами и разговаривали, почесывая шеи и грызя семечки. Иногда я подходила к ним и слушала их разговоры о войне. Иногда я даже пыталась объяснить им, что происходит на фронте. Они ничего не знали о внутренней политике или Думе, да это их и не интересовало, но каким-то загадочным образом они узнавали самые нелепые слухи о царе. Как правило, это были байки и анекдоты с множеством подробностей и диалогов, и рассказывали они их без всякой злобы или осуждения. Ход их мыслей был созвучен со старой поговоркой: “Хороший царь, да недобрый псарь”.

Они рассказывали, как царь, приехав на фронт, прощал провинившихся солдат, награждал других по заслугам и наказывал военачальников за несправедливое отношение к людям. Эти истории нравились им гораздо больше, чем мои объяснения смысла войны и деятельности далекой Антанты. Все это было недоступно их пониманию.

С другой стороны, они уверенно ждали раздела земли после войны, считая, что землю, на которой они работают, нужно отобрать у землевладельцев и отдать им.

Глядя на них, слушая их разговоры, я часто испытывала нечто похожее на страх. Миллионы крестьян по всей России, думала я, рассуждают подобным образом. Они не желают нам зла; но ни мы, ни правительство, ни общество, возглавляемое интеллигенцией, не в силах изменить это непреклонное, инстинктивное убеждение преобладающего большинства нашего населения. Мы не смогли понять психологии крестьян, не попытались просветить их, а теперь уже слишком поздно.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владимир Хрусталев - Во главе «Дикой дивизии» [Записки Великого князя Михаила Романова]](/books/426308/vladimir-hrustalev-vo-glave-dikoj-divizii-zapis-thumb.webp)