Формирование начиналось всегда с десятки, которая «подбиралась строжайше. Это были либо люди одной юрты, либо, в крайнем случае, соседних. Они были родней, вместе росли, знали все друг о друге и чего можно ожидать от каждого в бою» [27, с. 37]. Представители различных племен, собранные в арбаны, будь то найманы, уйгуры, ойраты, кераиты и т. д., распределялись по разным сотням и тысячам, что исключало возможность ненужных контактов между недавними врагами монголов, и таким образом возможность заговоров или измены сводилась к минимуму. Впрочем, в войске Чингисхана, в котором за любую провинность можно было потерять голову, заговорщиков или недовольных не водилось. Ни один источник подобного не сообщает.

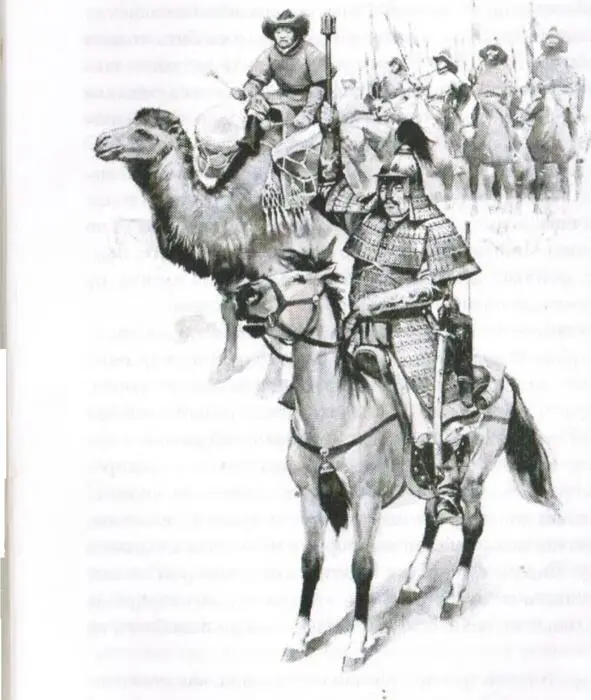

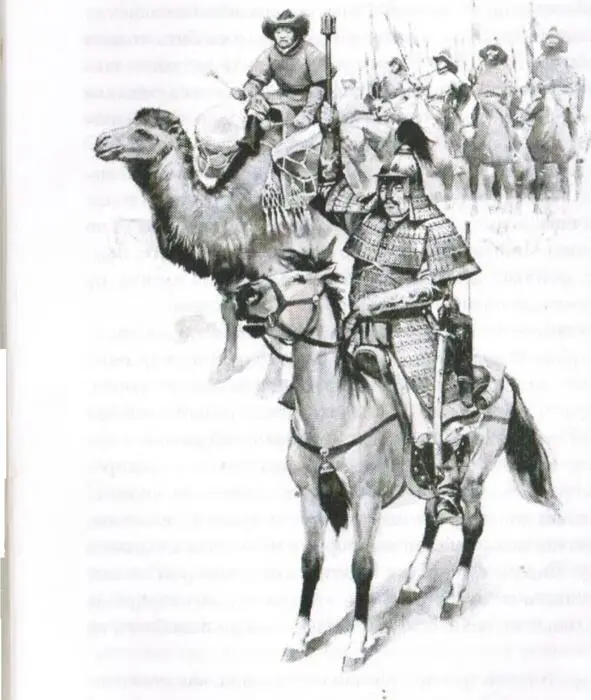

Монгольский военачальник [21, с. 23]

Но говоря о таком грозном боевом соединении, как монгольский тумен, нельзя забывать о главном, что состояло на вооружении этого самого тумена, а следовательно, и всего войска. Речь пойдет о монгольской лошади, без которой никакой империи от моря и до моря не было бы. Вот что по этому поводу пишет Лео де Хартог: «Военную мощь монголов составляли не только прекрасно обученные солдаты, но также лошади, которые были экипированы и никогда не подводили своих хозяев. Они были привычны к резко континентальному климату и особенностям окружающей среды. Приземистые и неказистые на вид животные с могучей шеей и толстой кожей благодаря своей силе и неприхотливости становились прекрасными помощниками, не требовавшими серьезного ухода во время кампаний. Эти небольшие лошади, вне всякого сомнения, способствовали блестящим победам монголов в тяжелой обстановке гористой местности и жестких погодных условиях. Лошади были неприхотливы. В условиях степи монголы могли иметь много лошадей» [4, с. 66]. Конечно же, в тумене Субэдэй-багатура с подвижным составом было все нормально, стоит только взглянуть на карту и проследить за маршрутами его походов и рейдов. Многие тысячи километров остались за его спиной, а крепконогие кони все несли и несли. История общения лошади и человека, насчитывающая несколько тысячелетий, подошла к своему определенному рубежу. Это была эра монгольского всадника, который знал цену тому, на ком он покоряет вселенную. Всего в состав тумена входило 30–40 тысяч голов лошадей и иных животных. На них передвигались, на них воевали ими питались. «Всякий раз, когда (татары) выступают в поход, каждый человек имеет несколько лошадей. [Он] едет на них поочередно, [сменяя их] каждый день. Поэтому лошади не изнуряются» [28, с. 69].

Выше было сказано, что без лошади никакой империи не было бы — не могла она возникнуть и без всадника. Без монгольского воина гении Чингисхана и Субэдэя так бы и сгинули в пучине истории, не окружай их эти сильные, выносливые, жестокие и в то же время абсолютно покорные воле своих господ люди, которым сама их природа, среда обитания и быт дали возможность перемещаться по суше, будь то степь, тайга или горы, в любое время года в любую точку той самой суши. «Монголы были идеально приспособлены для дальних путешествий — каждый воин вез с собой именно то, что было ему необходимо, и ничего больше. Кроме дэла, традиционного монгольского халата, они носили штаны, меховые шапки с ушами и сапоги с толстой подошвой. Кроме одежды, которая могла защитить воина в любую погоду, каждый из них вез с собой кремень, чтобы разводить костры, кожаные фляги для воды и молока, напильник для заточки оружия, аркан, чтобы ловить пленников или животных, иголку для починки одежды, нож, топорик и кожаный мешочек, в который все это паковалось. К тому же каждый арбан вез с собой небольшой шатер» [16, с. 185].

На момент вторжения в Северный Китай тумен состоял из двух видов экипированной кавалерии. Это «легковооруженные конники» и «тяжеловооруженная конница [24] Тяжеловооруженных конников к 2011 году в монгольском войске было гораздо меньше, чем легковооруженных.

» [27, с. 43]. И те, и другие имели по два, а то и по три лука для стрельбы на разные дистанции и по разным целям: «лук для дальней стрельбы легкими стрелами, для стрельбы по воинам в доспехах, лук с тяжелыми стрелами с закаленными наконечниками» [27, с. 43]. В колчанах, которых у монгольских воинов было также два или три, находилось суммарно 60-100 стрел, плюс «тридцать железных наконечников в запасе» [27, с. 43].

Кроме того, на вооружении были дротики, пики, часто с крюком или петлей, топоры и палицы. Вообще, среди оружия ближнего боя у монголов зафиксированы все виды рубяще-колющего оружия: мечи, палаши, сабли. Из защитного вооружения они имели щиты, панцири-хуяги и ламиллярные доспехи [25] Пластинчатые доспехи.

[6, С. 185–189], а также шлемы разных модификаций и «кожаные доспехи для коня» [27, с. 44].

Читать дальше

![Бернард Корнуэлл - Бледный всадник [litres]](/books/416290/bernard-kornuell-blednyj-vsadnik-litres-thumb.webp)