Но режим не спешил разоблачать себя. Лишь в 1914 г., да и то под грифом “не подлежит оглашению”, признания Л.Ф. Добротворского, как и поражавшие цинизмом показания З.П. Рожественского, увидели свет в двух очередных, невыразимо долго готовившихся в МГШ сборниках документов. А потому, наверное, ревнители “субординации”, презрев уроки “Аскольда”, “Олега” и “Баяна” (его командир Р.Н. Вирен на зависть всему флоту, невзирая на все уроки, стремительно рос в чинах и должностях), не чувствовали неудобств и на “Адмирале Макарове”.

Со времени Цусимы и последовавших за ней мятежей флот жил двойной жизнью. С одной стороны, совершалось строительство кораблей и овладение искусством эскадренного боя, с другой — мятежи 1905–1907 гг. заставляли думать о политической благонадежности матросской массы и способности офицеров владеть умами этой массы. Но далее примитивного сыска и поверхностных характеристик дело не шло. Вполне довольный своей карьерой, морской министр И.К. Григорович (с 1911 по 1917 г) лишь изредка позволял себе сетовать (в своем дневнике) о недостатке со стороны начальства “отеческой заботы о нижних чинах” и тут же пояснял, что реально тут ничего сделать нельзя — для улучшения быта беднейшего класса людей в государстве “нет средств”.

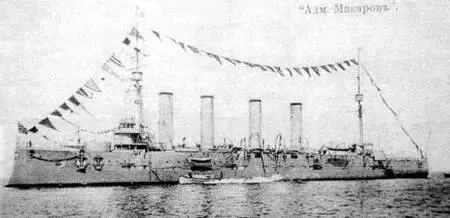

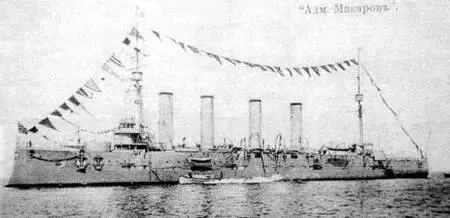

Крейсер “Адмирал Макаров" во время смотра. 1912-1914-е гг.

Не отличался от общего уровня и ценивший превыше всего “субординацию” новый командир “Адмирала Макарова” капитан 1 ранга К.И. Степанов (1866–1917, матросы). Он, как оказалось, неумел уважать ни доставшийся ему великолепный, с тонко налаженной душой корабль, ни собственных офицеров. Его послужной список не блистал особенными отличиями. Мичман с 1887 г., он в 1896 г. кончил минный офицерский класс и, стало быть, мог считаться просвещенным моряком и знающим специалистом. В 1904–1905 гг. состоял старшим офицером давно устаревшего минного крейсера “Лейтенант Ильин” и еще более ветхого (постройки 1871 г.) учебного судна минного отряда “Двина” (бывшая колесная императорская яхта “Держава”) и только что построенного минного заградителя “Волга”. В 1907–1908 г. получил в командование корабль- брандвахту “Адмирал Грейг”, а в 1908–1912 гг. — заградители “Амур” и “Нарова”. Здесь надо было заниматься освоением новых видов минного оружия и профессионалов своего дела приходилось ценить.

Но солдафонская душа командира (в войне ему участвовать не пришлось) развернулась на неожиданно ему порученном новехоньком и, наверное, лучшем тогда на флоте “Адмирале Макарове”. История не сохранила дневниковых свидетельств той строевой “драмы”, что разыгралась на корабле 29 мая 1914 г., но и официальные документы позволяют не сомневаться в ее достоверности.

Флот, помимо бунтов и заговоров, уже трижды — в 1909, 1912 и 1913 гг. — оказавшись перед угрозой войны, жил далеко не спокойно. Немного времени оставалось до ставшего детонатором первой мировой войны выстрела боснийских террористов в Сараеве 15/28 июля 1914 г., но все же обстановка на корабле еще никак не располагала к экстренным поступкам и распоряжениям. А потому старший судовой механик капитан 2 ранга М.Н. Грановский (1878–1920, Финляндия) был ни мало озадачен приказаниями командира о неожиданной, экстренно — в 2 ч 20 мин, съемке с якоря. Корабль находился на одном из передовых пунктов базирования флота — Лапвике (крейсер туда накануне прибыл для пополнения запасов угля, и спешную съемку во вред кораблю нельзя было оправдать).

Механики в русском флоте, как, наверное, и во всем мире, представляли собой корпорацию особо идейных инженеров, кто избирал свою профессию ие из карьерных соображений, как часто бывало со строевыми офицерами, а по глубокому испытанному призванию. Все это были, как правило, энтузиасты и подвижники своего дела, не жалевшие сил и времени на сохранение, сбережение и неусыпный уход за порученными им механизмами корабля.

Примером такого подвижничества были биографии многих инженер-механиков — от образцово выполнявшего свой долг К.П. Максимова (1866–1906), павшего от рук восставших на крейсере “Память Азова”, до князя Г.Г. Гагарина (1876–1905), погибшего в Цусиме со своим броненосцем “Император Александр III”.

Так происходило благодаря более широким творческим возможностям подготовки механиков (в Морское инженерное училище не было столь жесткого кастового отбора — только дворян). Бюрократия механиков за это не жаловала, со времени императора Николая I насаждая искусственное разделение офицеров флота на “черную” (механики) и “белую” (строевики) кость. В 1885 г. механиков лишили еще и принадлежащей им сабли и военных чипов. Спохватились лишь в канун Цусимы и после, когда в 1905 г. полуштатские “звания” механиков заменили военно-сухопутными чинами, а в 1913 г. состоялось переименование механиков во флотские чины. Но традиции были сильнее невежества бюрократии — механики-специалисты, в чьих руках были безопасность и живучесть корабля, традиционно обладали особым авторитетом, и у власти хватало ума не мешать механикам в совершенстве овладеть техникой.

Читать дальше