Совсем доцусимской, словно и не было войны, оставалась роскошная по численности артиллерия из двадцати 75-мм/50 пушек (дальность 43 каб. при угле возвышения 25°) Обуховского завода на станках Металлического завода. Восемь из них (№№ 699–711) со щитами на прямых тумбах располагались на верхней палубе, двенадцать (№№ 684–744) — без щитов — на наклонных бортовых тумбах в батарейной палубе (8 — в центральном каземате, 2 — в салоне командира, 2 — в носовой части батарейной палубы. Десантные 75-мм пушки так и не состоялись, вместо них получили две прежних 2,5-дм пушки Барановского (“на лафетах без судовых установок”). Знамение времени составляли четыре 57-мм полуавтоматические пушки Гочкисса на верхней палубе, четыре трехлинейных (7,62 мм) пулемета Виккерс-Максима на мостиках и два пулемета для десанта.

Нельзя не посочувствовать офицерам, проделавшим основательные, по всем правилам, испытания этого обширного множества мало или вовсе не пригодных для боя пушек, относившихся к образцам минувшим и на одиннадцать месяцев опоздавших на корабль. В обширном отчете об испытаниях, который подвергся скрупулезному изучению артиллеристами МТК, не нашлось, однако, оценок действенности этой артиллерии и соответствия требованиям нового времени. На дно необъятного моря документов кануло нелицеприятное мнение о достоинствах этих крейсеров, высказанное министром А.А. Бирилевым. Сошел со сцены и сам министр, незабываемыми остались лишь законы рутины, преступить которые были не в силах самые просветленные умы флота.

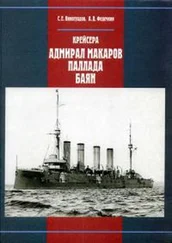

Вместо предусмотренной контрактом полной готовности корабля к плаванию 1 сентября 1907 г. испытания были завершены в марте 1908 г. Тогда же доставили из России команду. Подвиг пришлось совершить командиру и остававшемуся в роли старшего механика Н.Н. Щанкину и еще немногим офицерам, чтобы принять корабль в ведение штатной команды. Продолжавшая владеть флотом послецусимская смута обострила прием корабля в состав флота.

Ужасающий некомплект, вызванный потерями в войне и революции (едва ли не полный состав для команды броненосца был отправлен на каторгу и тюрьмы за восстания в Черном море и на Балтике) особенно больно отразился на “Адмирале Макарове”. Самые знающие специалисты были назначены на корабли совершавшего заграничное плавание гардемаринского отряда, а очередные выпускники кронштадтской машинной школы не удовлетворили потребностей флота.

Дело было гораздо хуже, чем с преступно халатным комплектованием перед войной броненосца “Ослябя”, уже во время плавания в 1903 г. доведенного по состоянию котлов до аварийного состояния. Теперь “Адмирал Макаров” оказался на пике донельзя обострившейся проблемы некомплекта, от которого даже в 1910 г. страдали позднее вступившие в строй додредноуты (P.M. Мельников, “Линейный корабль “Андрей Первозванный”, С-Пб, 2003, с. 31–34).

Правда, флот имел немало отслуживших свое кораблей и продолжавших роскошествовать императорские яхты, отнимавшие на их содержание остро необходимых специалистов. Но яхты, как и ныне заполнившие Москву стаи чиновных “мерсов” с мигалками, оставались на священном положении. И бюрократия, не сильно напрягаясь, вместо штатных 500 человек прислала на “Адмирал Макаров” только 217.

27 марта 1908 г. командир Пономарев из Ла-Сейн рапортовал начальнику ГМШ: “Вследствие телеграммы Вашего превосходительства (очевидно, торопившей с выходом в Россию — P.M.) доношу, что из приемной машинной команды все почти новобранцы, ни одного из них не было в плавании, они не окончили полного курса в школе, а прослушали только лишь часть курса”. Идти с таким составом прямо в Россию командир считал большим риском.

И тем не менее с таким именно составом команды, едва ли имевшей право так называться, “перестроечный” министр А.А. Бирилев приказывал командиру (еще в 1907 г.) без промедления следовать в Кронштадт. Чтобы хоть как-то уйти от риска крушения собственной карьеры, командир взял на себя смелость испросить и получил разрешение товарища морского министра перед окончательным уходом в Россию совершить три практических плавания, по три дия каждое. Подняв флаг, как планировалось, 15 апреля, командир рассчитывал до 1 мая завершить эти плавания, а последующие 15 дней затратить на переход в Либаву с заходом в порт Виго. “Все усилия будут приложены, чтобы крейсер находился в заграничном плавании лишь один месяц”,'- писал командир Пономарев.

Действительно, флаг и вымпел корабль поднял 15 апреля. Среди гостей присутствовал бывший министр А.А. Бирилев. В церемонии подъема флага и освящении корабельной церкви готовилась участвовать ставшая неформальным шефом крейсера великая княгиня Анастасия Михайловна. Но ей, по-видимому, не успели дать знать или она сама не справилась с приготовлениями — в рапорте командира о церемонии она не упоминалась.

Читать дальше