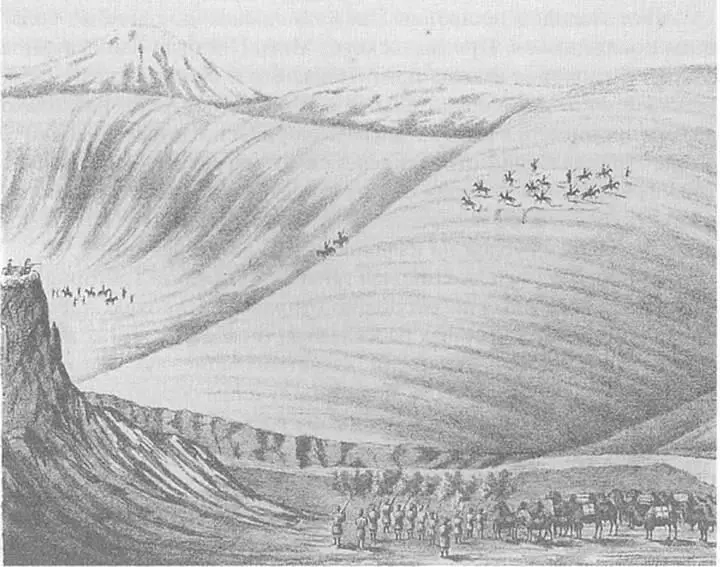

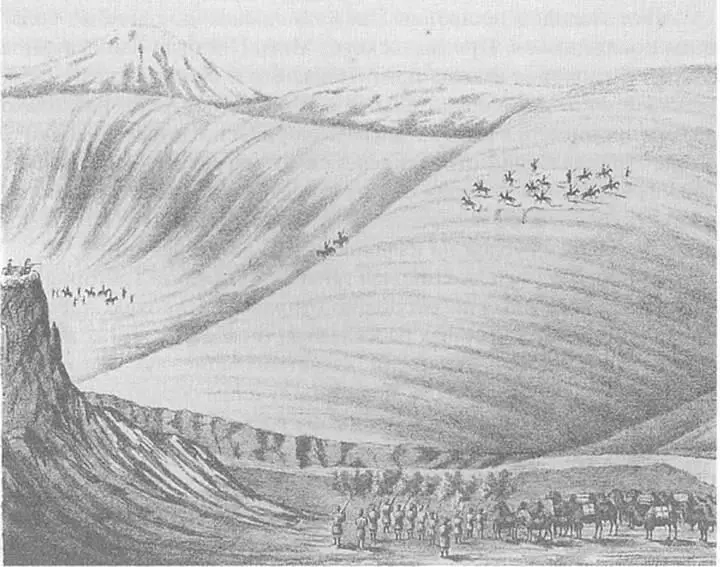

«Очищение ущелья от ёграев».

Рис. В. И. Роборовского. (Пржевальский Н.М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. СПб., 1883)

В другом письме Пржевальский уверял наследника, что население Внутренней Азии мечтает только о том, чтобы стать подданными Романовых:

В Черчене, как и на Лоб-Норе, а также и далее по нашему пути местное население встречало нас весьма дружелюбно… В то же время они [«туземцы»] горько жаловались на свое горемычное житье и уверяли нас, что готовы поголовно восстать против своих угнетателей, китайцев. Мало того, старшины как оазисов, так и горных родов не один раз просили отдать им приказание ныне же истребить китайцев. “Мы ничего не желаем, как только быть под властию России”, — везде говорили нам. “Мы знаем, какая справедливость царствует в русском Туркестане. А у нас — каждый китайский чиновник, даже каждый солдат может безнаказанно бить кого угодно, отнять имущество, жену, детей. Подати берут с нас непомерные…. Мы можем восстать каждую минуту; у нас заготовлено и спрятано оружие. Одно только горе — нет головы, общего руководителя. Дайте нам хотя простого казака; пусть он будет нашим командиром”. Такие рассказы приходилось слышать весьма часто {143} .

Рассказы об экзотическом Востоке пробудили любопытство юноши, и дружба Пржевальского с наследником российского трона не прошла бесследно. Как заметил один ученый, эти отношения «стали одним из звеньев длинной цепи событий и влияний, которые внушили Николаю глубокий интерес к Азии и пробудили в нем желание править некитайским населением Азии» {144} .

За пределами царского двора взгляды Пржевальского приводили в ужас востоковедческие круги Петербурга. В рецензии на книгу исследователя о его третьей экспедиции во Внутреннюю Азию выдающийся специалист по Монголии Алексей Позднеев пишет, что это сочинение скорее является беллетристикой, а не научной работой. С сарказмом замечая, что автор находится «в ряду наших лучших литераторов-путешественников», он критикует произведение как поверхностное, догматичное, неточное и совершенно ненаучное. Позднеев заключает, что «подобного рода отчеты о путешествиях даже вредны, и, конечно, тем вреднее, чем более пользуется авторитетом сам путешественник» {145} . Тогда же китаист Сергей Георгиевский разгромил «Очерк…» Пржевальского, опубликованный в консервативном «Русском вестнике» Михаила Каткова {146} , Непохоже, чтобы эти нападки лишили Пржевальского сна. Он написал своему другу по поводу рецензии Георгиевского: «Взгляды наши совершенно противоположные — там кабинетные гуманности, у меня выводы суровой практики жизни. Там процветают мыльные пузыри, называемые идеалами, здесь — сила признается единственным критериумом права… Насколько же верен тот или другой взгляд — решит будущее» {147} .

И все же идеи Пржевальского были популярны среди образованного русского общества. Его книги и статьи жадно читали, на его лекциях было полно народа. Милютин писал в своем дневнике: «Ежедневно на нескольких лекциях толпятся слушатели. Женщины особенно стремятся в эти собрания с истинной жаждой знания» {148} . Хороший друг Пржевальского, географ Михаил Венюков, едва ли преувеличивал, когда назвал его самым знаменитым путешественником по Азии с времен Марко Поло {149} . Когда Николай Михайлович умер, публика принялась собирать деньги на строительство памятника в Петербурге почти с таким же энтузиазмом, как ранее на монумент Александру Пушкину {150} .

Антон Чехов был просто покорен генералом. Он писал другу: «Таких людей, как Пржевальский, я любил бесконечно» {151} . Некролог, который он опубликовал в газете «Новое время», мало чем отличается от агиографии:

Один Пржевальский или один Стэнли стоят десятка учебных заведений и сотни хороших книг. Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорное, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу… Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав {152} . [19]

Читать дальше