Прежде всего ужесточилась цензура (1882 год), были отменены университетские свободы (1884 год) и закрыты высшие женские курсы. Профессоров теперь назначало правительство. Жесткий контроль был установлен над системой среднего образования. В 1887 году циркуляр министерства народного просвещения ограничил доступ в гимназии детям из низших сословий. Начальные школы перешли в ведение Святейшего синода.

В 1889 году были упразднены мировые суды (они сохранились только в крупных городах), а в уездах введены должности земских начальников, которые назначались исключительно из числа дворян. В их обязанности входил надзор за крестьянским самоуправлением, расходованием общинных капиталов, хозяйственным благоустройством и так далее – вплоть до нравственности населения. Они имели право налагать на крестьян административные взыскания и даже судить их (поскольку им были переданы права мировых судов). При этом самих земских начальников в любой момент могли сменить по докладу губернатора.

В 1890 году были существенно урезаны права земств, а в 1892 году – городских органов самоуправления. В обоих случаях был усилен административный контроль и обеспечено преобладание дворянства.

Конечно, Александр III и его сподвижники вовсе не помышляли об отмене реформ и тем более о возращении крепостного права. К середине XIX века широко распространилось представление о крестьянине (или «народе», потому что крестьяне составляли тогда около 90 процентов населения страны) как о носителе особых нравственных и духовных ценностей, которому присущ дух коллективизма и «общин-ности». Крестьян воспринимали как особый слой населения, который нуждается в просвещении и опеке и который следует защищать от тлетворного влияния города и политических организаций.

В свою очередь, народники-пропагандисты, увлеченные социалистическими идеями, видели в общине основу будущего коллективного хозяйства, прообраз будущего социалистического общежития (не подозревая о том, что еще во времена Николая I государственные крестьяне худшей из повинностей считали общественную запашку).

Теми же воззрениями руководствовался и Александр III. Победоносцев увлек царя представлениями об особой роли русского самодержца как «покровителя-печальника» русского народа, защитника всех слабых и страждущих – то есть опять-таки крестьян. Александр III распространил этот подход на всю Россию. И если террористы убивали людей из стремления привести все человечество к счастью, то император с той же целью строил полицейское государство, в котором весь народ был бы под защитой государя.

С этими взглядами связаны противоречивые меры правительства в отношении крестьян.

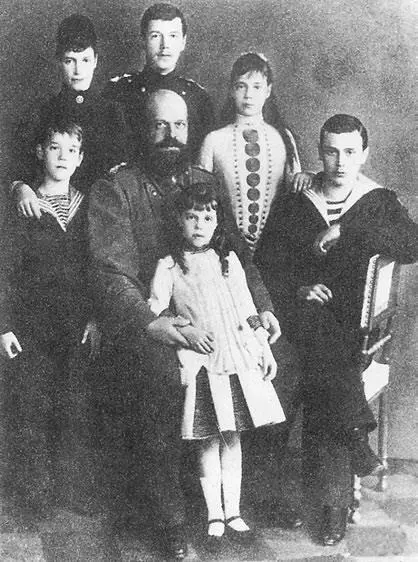

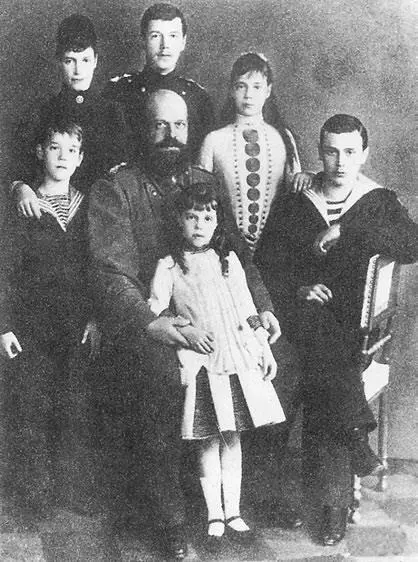

Император Александр III с августейшим семейством

В 1881 году крестьяне перестали быть временнообязанными, а выкупная плата за землю была снижена. Для того чтобы облегчить крестьянам приобретение и аренду земли, в 1882 году был создан Крестьянский банк.

В 1885 году вовсе отменили подушную подать. Началась подготовка к переселению крестьян в Сибирь и на Дальний Восток (наибольший размах оно приобрело после 1892 года, когда началось строительство Транссибирской железной дороги). Однако правительство всячески ограждало крестьян от «безнравственной» частной собственности на землю, считая наиболее подходящей для них собственность общинную.

На деле же работящие крестьяне стремились вырваться из общины. Ведь круговая порука заставляла их выплачивать налоги и ссуды за всех пьяниц и лентяев, а уравнительная система распределения земли не позволяла увеличивать свой достаток.

Власти же убеждены были, что превращение крестьян в промышленных рабочих и землевладельцев свидетельствует о нравственном упадке народа. В сохранении традиционного крестьянства с его «особым умственным строем» (придуманным в тиши академических кабинетов) видели гарантию сохранения самодержавия и всеми силами препятствовали расслоению этого сословия. Но противопоставить этому процессу ничего не могли – промышленность развивалась слишком быстро, а вместе с ней и новые социальные отношения. Оказавшись на фабрике, вчерашние крестьяне вели себя совершенно иначе.

В 1880-е годы в России впервые произошли массовые забастовки промышленных рабочих. Это заставило правительство обратить внимание на их положение. Созданная в 1882 году Инспекция труда установила 8-часовой рабочий день для подростков и запретила труд детей до 12 лет. С 1885 года женщин и подростков уже не привлекали к работе в ночную смену. Вместе с тем после 1886 года организаторы и участники забастовок могли поплатиться несколькими месяцами тюрьмы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу