Для России земства стали настоящей школой общественной деятельности – и своего рода предохранительным клапаном. Теперь те, кто хотел перемен, могли вполне легально работать на благо страны. С этого времени тайные революционные общества радикального толка постепенно становятся глубоко законспирированными террористическими организациями.

В ноябре 1864 года правительство осуществило еще одну важнейшую реформу – судебную, подготовка которой началась в первые же годы царствования Александра II. Главную роль в этом сыграл видный юрист С. И. Зарудный. На характере и темпах этой реформы самым непосредственным образом сказалось освобождение крестьян, поскольку с уничтожением крепостного права всякий смысл утратил прежний вотчинный суд, который творил помещик. Судебная реформа, в отличие от крестьянской, вдохновлялась идеалами западников, принявших за образец европейскую судебную систему, прежде всего английскую и французскую. Реформа разделила административную и судебную власть, сделала судей независимыми, всех уравняла перед законом. Суд отныне проходил гласно и в присутствии обвиняемого (прежде суд был заочным), с прениями сторон. Уголовные дела рассматривал суд присяжных. Впервые в суде появился защитник, а в стране – прокурорский надзор и адвокатура. Усовершенствовалась система расследования уголовных дел, были учреждены мировые суды (волостные – для крестьян) для решения мелких дел.

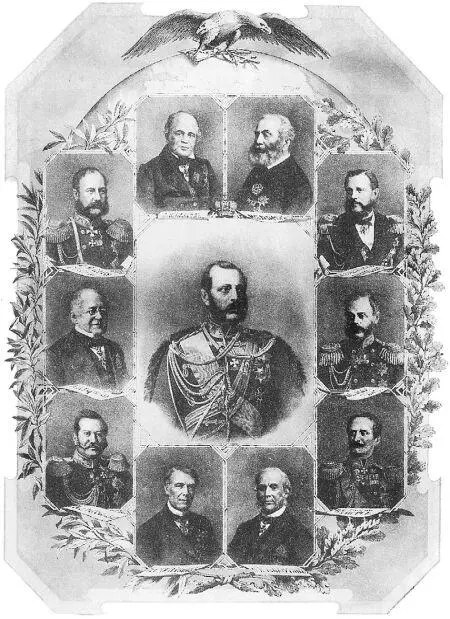

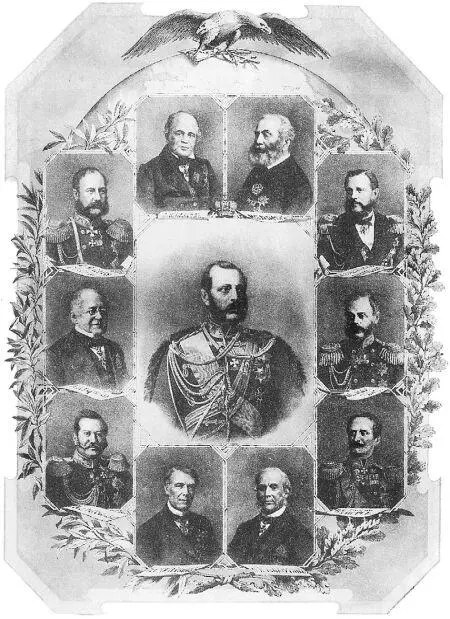

Император Александр II и его сподвижники (фотомонтаж создан к пятидесятилетию реформы 19 февраля 1861 года)

В январе 1865 года московское дворянство обратилось к Александру II с призывом созвать Собор Русской земли – парламент. Царь ответил отказом. Реформы еще продолжались, но о единстве устремлений общества и правительства с этого момента говорить уже не приходится. Царь в частной беседе с одним из сторонников конституции четко обозначил свою позицию: «Я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что сделай я это сегодня, и завтра Россия распадется в куски». В официальном рескрипте говорилось: «Никому… не предоставлено предупреждать мои непрерывные о благе России попечения и предрешать вопросы о существенных основаниях ее общих государственных учреждений. (…) Никто не призван принимать на себя передо мной ходатайство об общих пользах и нуждах государства. Подобные уклонения от установленного действующими узаконениями порядка могут только затруднить меня в исполнении моих предначертаний».

Это была пощечина всем жителям России, осознавшими себя (увы, преждевременно!) не подданными, а гражданами. Обстановка вновь резко накалилась – те, кто уже видел за местным самоуправлением очертания политической свободы, испытали жестокое разочарование. Возобновили деятельность тайные общества и подпольные кружки, причем, по мнению их членов, главным препятствием на пути к свободе было самодержавие. Точнее, сам царь.

4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов стрелял в императора, прогуливавшегося в Летнем саду. Царь лишь случайно остался жив. Когда Каракозова арестовали, выяснилось, что террорист не был одиночкой – он входил в тайное общество «Ад», возглавляемое Николаем Ишутиным и примыкавшее к обществу «Земля и воля». Всех причастных к покушению арестовали. Верховный уголовный суд приговорил Каракозова к повешению, а многих членов кружка Ишутина – к каторге и ссылке.

Покушение повлекло за собой самые серьезные последствия. Правительство, напуганное распространением революционных настроений среди молодежи, существенно ограничило дарованные реформами свободы. В руководящей верхушке сторонники либеральных взглядов уступили место консерваторам. Были сильно урезаны права земской власти и независимость суда.

Прошло немногим более года, и на Всемирной выставке в Париже в Александра II стрелял поляк Антон Березовский (он был приговорен к вечной каторге на острове Новая Каледония и освобожден спустя 40 лет).

Правительство и террористы

Реформы быстро меняли облик страны. Крестьянские выступления пошли на убыль – правительство в жесткой форме дало понять, что уступать не намерено. Началось массовое составление уставных грамот, в которых определялась стоимость выкупаемых земель. Уже через два года такие грамоты были составлены на большую часть владений. Освобождение крестьян привело к перераспределению собственности значительно быстрее, чем рассчитывали творцы реформы. Некоторые дворяне сказочно обогатились за счет выкупных платежей, но большинство, оставшись без крепостных, быстро разорялось. Дворянские имения переходили в собственность купцов, мещан, промышленников и новой бюрократии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу