Крейсер «Начи» на икорной стоянке в Макасарском заливе, Индонезия, 6 марта 1942 г. Снимок отлично передает характерную форму среза корпуса.

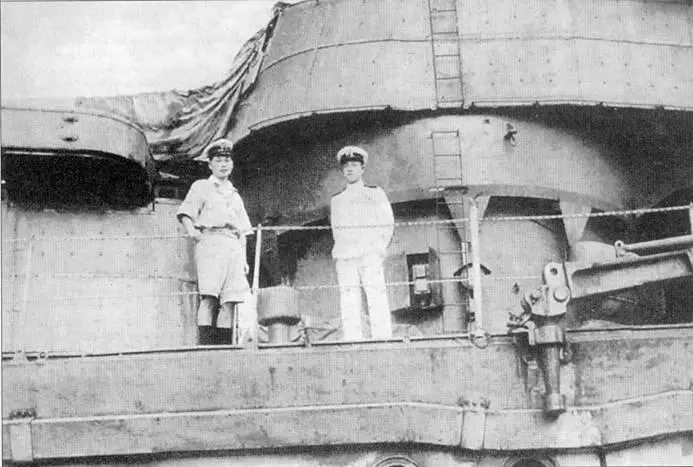

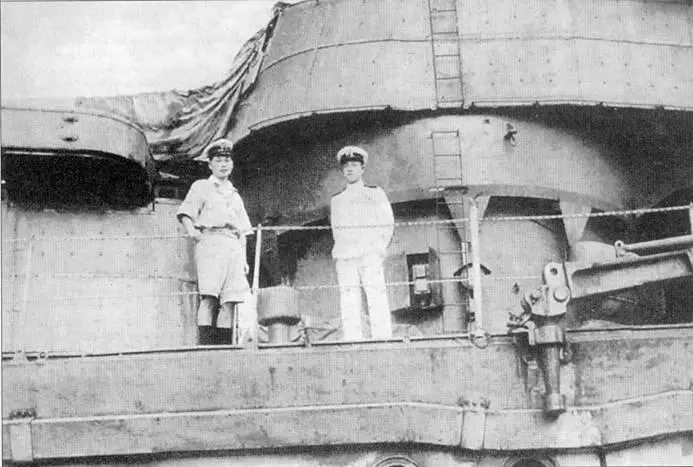

Крупный план башни главного калибра крейсера «Начи», снимок 1942 г. Башни типа «Р» были более скругленными по сравнению с башнями типа «Е», установленными на крейсерах типа «Такао». На переднем плане — кожух системы размагничивания, уложенной вдоль бортов корпуса по всему периметру корабля.

25 февраля 1944 г. крейсер «Аоба» покинул сухой док базы Куре. В Сингапуре крейсер модернизировали под использование в качестве флагмана 16-й дивизии, которой командовал адмирал Саконю Наомаса. «Аоба» выполнил несколько транспортных рейсов между Сингапуром и островами Голландской Индии и южной частью Филиппин — к этому времени Япония лишилась большей части своих транспортов, а тс, которые уцелели, уже не могли прорывать блокаду, учиненную американским флотом. Планировался рейдерский поход в Индийский океан совместно с крейсерами «Тоне» и «Чикума», но его отменили. «Аоба» продолжал доставлять людей и грузы изолированным японским гарнизонам до 4 июля 1944 г., когда его поставили на текущий ремонт в Лингга Роад, Сингапур. После ремонта во время совместного с легким крейсером «Кино» перехода в Манилу, крейсер «Аоба» получил попадание одной из шести выпущенных субмариной «Брим» торпед. Торпеда взорвалась в машинном отделении японского корабля. Крейсер «Кино» отбуксировал «Аобу» в военно-морскую базу Кавите, что недалеко от Манилы. Здесь крейсер неоднократно подвергался налетам американской авиации — бомбы падали рядом, но ни одна в корабль не попала. «Аобу» в который раз отремонтировали, но не до конца. Крейсер ушел в Куре, где его 12 сентября 1944 г. поставили в сухой док. Американцы не оставили «Аобу» и в Курс: волна за волной накатывали палубные самолеты с американских авианосцев на поврежденный японский крейсер, который к тому же стоял в сухом доке. Зенитная артиллерия крейсера была включена в состав ПВО базы Куре, для чего корабль вывели из дока и притопили на мелководье рядом с военно-морской верфью. 28 июля ставший зенитной батареей крейсер подвергся мощному удару самолетов авианосного соединения Тэск Форс 38. «Аоба» получил фатальное попадание 225-кг бомбой, которая взорвалась в межпалубном пространстве. В тот же день в крейсер попало еще не менее трех 225-кг бомб, сброшенных с «Либерейтора». Корпус корабля просто развалило. Из списков императорского японского флота крейсер «Аоба» исключили 20 ноября 1945 г.

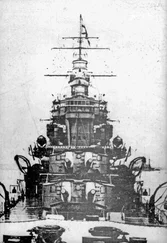

В конце войны поврежденный «Миоко» стал неподвижной зенитной батареей, прикрывавшей Сингапур от налетов авиации Объединенных Наций. Снимок сделан уже после войны — 26 сентября 1945 г. Крейсер камуфлирован пятнами темно-серого цвета поверх исходной окраски средне — серого цвета. В период своей активной службы в составе императорского японского флота камуфляж не получил ни один тяжелый крейсер. К борту крейсера пришвартованы две экс-германские субмарины U-181 и U-862, которые действовали в составе японского флота как 1-боты.

«Миоко», 1945 г.

Крейсер «Миоко» и три однотипных с ним корабля «Нами», «Хагуро» и «Ашигара» строились по кораблестроительной программе 1924–1929 г.г. Они стали первыми японскими крейсерами, построенным в соответствии с ограничением по водоизмещению для таких кораблей, установленному Вашингтонским договором — 10 000 т, то есть первыми японскими вашингтонскими крейсерами. Корпуса крейсеров типа «Милко» стали подобием корпусов крейсеров типа «Аоба» — более длинные и более широкие. Линия развития, начатая Хирагой крейсером «Юбари» продолжалась. Десять орудий главного калибра разместили в пяти двухорудийных башнях, три в носу и две — в корме. Данная конфигурация артиллерии главного калибра стала стандартной на крейсерах японского флота до появления кораблей тина «Тоне», на которых все четыре башни главного калибра установили в носовой части. Проект крейсера типа «Миоко» разрабатывался совместно Хирагой и Фухимото. Хирага старался сделать корабль более остойчивым, но не мог сопротивляться валу требований военных, выполнение которых было связано с размещением дополнительных масс выше верхней лалубы.

Читать дальше