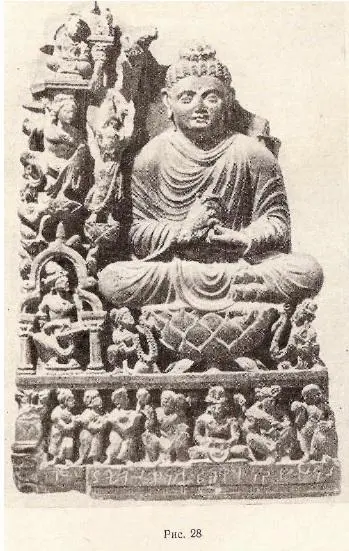

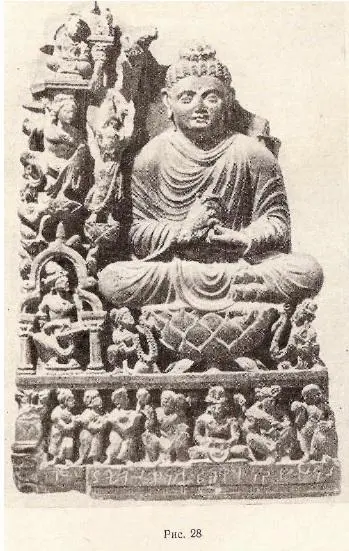

Первый среди них, индийский, я назвал бы фундаментом искусства Гандхары. Оно было создано в крупных буддийских общинах по обе стороны нынешней пакистано-афганской границы. Эта территория — его дом, хотя временами оно распространялось далеко на север, в Центральную Азию, и захватывало юг Индии. Географическим ареалом этого искусства в начале его подъема были пространства от Окса до широко разветвленной системы Инда, политическим — индо-греческие и бактрийские царства. Но религиозный субстрат, на котором оно процвело и без которого вряд ли появилось бы на свет, был, духовно и социально, насквозь индийским. Каких бы высот ни достигало оно в гористых пограничных областях, генетически оно связано с жаркими равнинами и дремучими джунглями среднего течения Ганга. Если бы совлечь с гандхарского искусства чужеземные напластования, оно все равно могло бы существовать как ветвь искусства Индии. В качестве примера я предлагаю рельеф, помещенный на рис. 28. Он украшен маленькими коринфскими и персепольскими колоннами, что никак не влияет на глубоко индийский его характер.

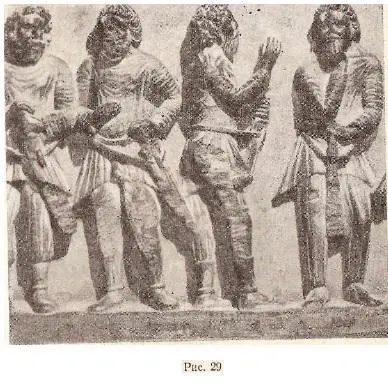

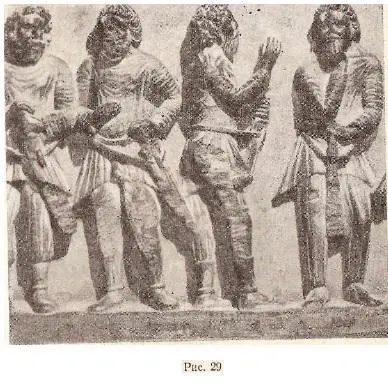

Второй компонент, иранский или парфянский, представлен в пластике Гандхары иранскими (или парфянскими) костюмами. Не следует, впрочем, переоценивать это обстоятельство. Традиционный персидский костюм, состоявший из рубахи и длинных штанов, не был, вероятно, редкостью в пограничных землях со смешанным ирано-кушанским населением, где работали художники гандхарской школы. Появляясь на некоторых рельефах, костюм этот не всегда означает их зависимость от искусства Ирана. Таков, например, широко известный фриз, находящийся ныне в коллекции Археологического музея в Торонто. На него часто и не без основания ссылаются, говоря о связях и влияниях иного рода. На фризе (рис. 29) изображены, видимо, донаторы, и заканчивается он небольшой пластичной статуей Эрота в нише. Шестеро элегантных бородачей, завитых, наряженных в персидские костюмы, с тяжелыми кушанскими мечами у пояса, стоят в непринужденных, даже изысканных позах; это последнее и дало повод компетентным критикам усмотреть в этом фризе стилистическое родство с позднеантичной скульптурой. По замечанию Сопера, «они держатся удивительно свободно, как фигуры какого-нибудь римского фриза… Они совершенно не похожи на застывшие фронтальные изображения кушанских вельмож из Матхуры. Я готов поверить, что эти свободные жесты были подсказаны подлинником из мастерских Рима, мраморным этюдом, где так же расставленные фигуры решали ту же композиционную задачу. Но там были музы…». В этом рассуждений есть, конечно, доля субъективности. Но, может быть, задумав изобразить иранских или кушанских персонажей в буддийской ситуации, художник и впрямь не случайно воспользовался подходами и решениями западного искусства? Над этим стоит задуматься, и далее мы еще поговорим о гандхарских рельефах, разработанных в подобной манере «иллюзионистского» правдоподобия.

Есть и другие произведения этой школы, стоящие несравненно ближе к парфянской пластике, хотя всем им далеко до острой суховатой точности линеарного стиля Пальмиры и Хатры. На рельефе из Шотарака, буддийского памятника в 50 милях севернее Кабула, представлен, судя по костюму, иранец или парфянин и рядом с ним женщина, одетая и причесанная по-гречески. Сочетания такого рода обычны для Пальмиры, для Дура-Европоса, расположенных в глубине Парфии [44]. Каменная фигура из Шахри-Бахлола в окрестностях Пешавара (теперь находится в Пешаваре) одета согласно иранским модам в длинные брюки и кафтан, богато расшитые бусами, и перетянута узорным поясом, похожим на те, что известны по рельефам из Хатры. И все же, несмотря на многочисленные морские и караванные дороги из Пальмиры в Индию, гандхарское искусство не дает нам почти ничего, что прямо указывало бы на парфянский запад. Также и пресловутую фронтальность, свойственную некоторым скульптурным композициям Гандхары (например, из ступы Дхармараджика в Таксиле), вовсе не обязательно приписывать влиянию Парфии. Правда, в полупарфянской Пальмире по крайней мере с I в. н. э. божества и другие, менее значительные персоны изображаются непременно анфас, со взглядом, устремленным вперед, на зрителя. Ростовцев, занимающий выгодные позиции в Дура-Европосе на Евфрате и почитаемый основателем парфянского искусствознания, отмечал ту же особенность в художественном ремесле «иранских кочевников» (скифов и сарматов) Южной России уже в III в. до н. э. Кроме того, по его мнению, «именно саки [скифы, — М. У.] преподали художникам и скульпторам Гандхары начала фронтальности».

Читать дальше

![Картер Браун - Том 19. Ночь лейтенанта Уилера [ Разящая наповал Долорес. Леди доступна. Ночь лейтенанта Уилера. Ловкач, Уилер!]](/books/98000/karter-braun-tom-19-noch-lejtenanta-uilera-razya-thumb.webp)

![Томас Уилер - Проклятая [litres]](/books/406914/tomas-uiler-proklyataya-litres-thumb.webp)

![Пол Халперн - Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность [litres]](/books/414310/pol-halpern-kvantovyj-labirint-kak-richard-fejnman-thumb.webp)