Кир так и не построил дворца на каменной платформе Пасаргад; пустовала она и в царствование его сына Камбиза, который был слишком занят войной в Египте. Третий великий царь, Дарий I, сделал своей столицей Персеполь, однако на пасаргадской платформе он поставил сооружение из сырцового кирпича, окружив его укреплением из того же материала. Сооружение это включает двор и могло служить временной резиденцией царю или его сатрапу. Впоследствии там размещались провиантские склады и военный штаб сатрапии. По-видимому, постройка эта была сожжена войсками Александра, затем частично восстановлена, впрочем в упрощенном виде, и снова разрушена около 280 г. до н. э., возможно в результате восстания после смерти Селевка I, преемника Александра на Востоке. Подробности можно опустить; место это интересно потому только, что в Пасаргадах неярко и несмело был намечен первообраз Персеполя, где искусство Ахеменидов достигло апогея.

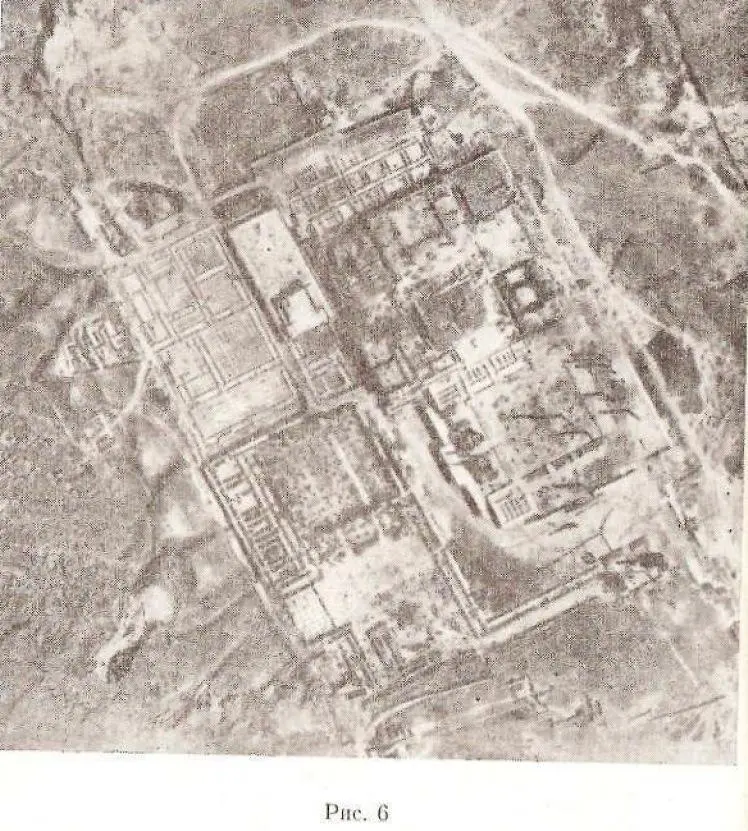

Работы в Персеполе начаты были Дарием вскоре после 520 г. до н. э. и продолжались Ксерксом, а затем Артаксерксом I вплоть до 460 г. до н. э. Затянувшиеся сроки строительства привели к повторению некоторых архитектурных элементов, что, однако, не нарушило четкий в основном план дворца. На северной его стороне были расположены два парадных входа, ведущие в два зала со множеством колонн. На южной — жилые помещения и обширная сокровищница. К дворцовому комплексу, укрепленному стенами и башнями из кирпича-сырца, поднимались монументальные лестницы, богато декорированные рельефами.

Смело задуманное и мастерски исполненное, сооружение это было под стать империи, находившейся тогда к расцвете своего могущества. Останки двух огромных залов — всего лишь бледный намек на былое великолепие (рис. 6). Западный зал, начатый Дарием перед 513 г. до н. э., в плане представлял квадрат с внутренней площадью в 200 кв. футов, а его 36 колонн несли деревянную кровлю на высоте 60 футов от пола. По углам стоили массивные башни сырцовой кладки, в них размещались слуги и охрана. Судя по находкам, поверхность башен была частично выложена глазурованными плитками, белыми и бирюзовыми, с узором из надписей. Двери и, возможно, некоторые архитектурные детали зала были обиты бронзовыми, на золоченых гвоздях, пластинами с розеттами и изображениями грифонов. О колоннах будет сказано позднее. Подсчитано, что зал должен был вмещать 10 тыс. человек. Число это может показаться преувеличенным, но, конечно, толпа придворных и гвардейцев, просителей и посланников, которая собиралась здесь, была огромна. Но вот что удивительно — мы не знаем, где стоял царский трон. Где был в этом квадратном зале тот пункт, тот психологический центр, на который могла быть ориентирована придворная церемония?

К востоку от Зала приемов Ксеркс и его наследник возвели еще более обширный зал — в 230 кв. футов, со сторожевыми башнями по обе стороны входа-портика на северной стороне. Кровлю поддерживало 100 колонн; такое же круглое число их нередко встречается и в позднейшей индийской архитектуре. Археологи, копавшие это сооружение, назвали его Тронным залом, главным образом потому, что на дверных притолоках северной и южной сторон вырезаны изображения царя, торжественно восседающего на троне. Впоследствии те же археологи склонились к мнению, что в зале этом были размещены наиболее ценные из царских сокровищ, «благодаря чему старая сокровищница [находившаяся позади зала] освободилась для новых подношений и добычи, которые отовсюду стекались в это сердце империи». Иными словами, это было нечто вроде дворцового музея, филиал казнохранилища. Трудно согласиться с этим мнением. Не лучше ли вспомнить обычаи более поздних времен? В XVI столетии царь имел два приемных зала, личный и официальный: один — для приема друзей, приближенной знати и особо важных посланников, другой — для государственных церемоний, например для оглашения царских приговоров и даже для их исполнения. Могольский обычай мог возникнуть из древней ахеменидской традиции, сомневаться в этом, по-видимому, нет причин.

Мы не знаем, откуда взялась сама архитектурная идея этих огромных залов. Прецеденты неизвестны. Те залы, что сохранились в Пасаргадах, имеют вытянутые очертания и сравнительно невелики. Создание обширного квадратного зала, как и многие художествен, как и многие открытия, принадлежит гению архитекторов и скульпторов Дария I, которые работали до и после 500 г. до н. э.

Читать дальше

![Картер Браун - Том 19. Ночь лейтенанта Уилера [ Разящая наповал Долорес. Леди доступна. Ночь лейтенанта Уилера. Ловкач, Уилер!]](/books/98000/karter-braun-tom-19-noch-lejtenanta-uilera-razya-thumb.webp)

![Томас Уилер - Проклятая [litres]](/books/406914/tomas-uiler-proklyataya-litres-thumb.webp)

![Пол Халперн - Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность [litres]](/books/414310/pol-halpern-kvantovyj-labirint-kak-richard-fejnman-thumb.webp)