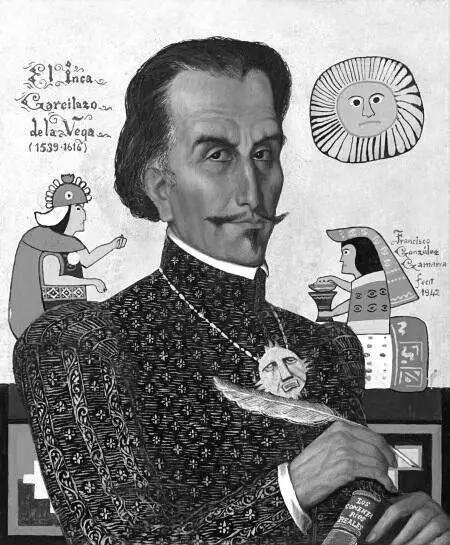

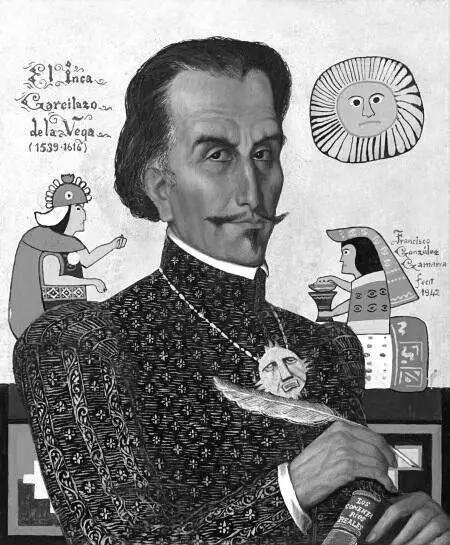

Идеальным образом Тауантинсуйю вдохновлялись не только в Латинской Америке, но и в Европе. На рубеже XVI и XVII веков приехавший из Перу в Испанию, на родину отца, метис ставший известным под именем Инка Гарсиласо де ла Вега, написал свои знаменитые «Королевские комментарии».

Инка Гарсиласо де ла Вега. Художник Франциско Гонзалес Гамарра

Это была попытка не только сохранить память об обществе, с которым Гарсиласо связывала кровь матери, но и создать литературную утопию, близкую по духу произведениям Мора и Кампанеллы. То, что эта утопия долго воспринималась не как сочинение, отражающее духовный мир автора и его окружения, отмеченное печатью своей эпохи, а как достаточно объективное историческое повествование, есть факт уже не инкской, а европейской истории. Реально представить себе индейскую империю, живя совсем в ином мире за океаном, европейцам XVII века было еще труднее, чем нам. Поэтому сведения о Тауантинсуйю почти неизбежно должны были подгоняться под какой-то готовый стереотип. Таковым оказался образ разумно устроенного государства с мудрым, властным и справедливым правителем. Одновременно книга Гарсиласо и сама, в силу таланта и знаний автора, поддержала живучесть этого стереотипа. Политически актуальной «История» Гарсиласо оказалась в Перу, где после восстания Кондорканки испанские власти даже конфисковали ее экземпляры.

С возникновением марксизма образ империи инков не вошел в основной корпус коммунистической мифологии, унаследованный от утопического социализма, однако полностью связь их не порывалась. В 1847 году, почти одновременно с созданием «Коммунистического манифеста», в Нью-Йорке выходит первая научная история завоевания Перу, написанная У. Прескоттом. Уже в ней высказывается мысль о присутствии социалистических начал в инкской общественно-государственной системе. Эта идея была поддержана и развита плеядой немецких и французских историков конца XIX – начала XX столетия, окончательно исчезнув из серьезных работ лишь в 1940-е годы. Наиболее полной и последовательной попыткой внести ясность в вопрос об отношении древнеперуанского общества к тому строю, который шел, как многим тогда казалось, на смену капитализму, стала книга французского экономиста Луи Бодэна «Социалистическая империя инков», опубликованная в 1928 году.

Бодэн понимал под социализмом не утопию и не туманный гуманистический идеал, а общество, отвечающее вполне конкретным признакам. Таковых было, по его мнению, четыре: рационализация, или «оптимизация» на «научных» основаниях, жизни (т. е. социальная инженерия); стирание и подавление личности, подчиненность ее интересов интересам коллектива; тенденция к уравнительному распределению, не исключающая деление на привилегированную элиту и массы; более или менее жесткий запрет частной собственности.

Бодэн находил все эти признаки у инков, но оговаривался, что во многом сходную картину дает изучение и других древних империй, во всяком случае египетских и китайских.

В 1920-х годах испанские архивные документы оставались в массе своей неизвестными, инкские памятники – нераскопанными, а сведения о доинкском прошлом Перу – ничтожными. Завися целиком в своих выводах от материалов хроник, Бодэн уже поэтому не мог не совершить ряд ошибок. Главной из них было приписывание инкскому обществу первого из тех признаков социализма, которые Бодэн сам сформулировал: осуществляемой правителями страны «оптимизации» жизни на разумных основаниях. Французский экономист полагал, что инки унаследовали от своих предшественников главным образом крестьянскую общину, принципы аграрного коллективизма, а все государственные установления – это уже плод их сознательной творческой деятельности. Фактически Бодэн следовал утверждениям Гарсиласо и некоторых других хронистов об «изобретении» императорами Тауантинсуйю различных социальных и хозяйственных институтов.

На предыдущих страницах мы старались показать, что инки и в самом деле занимались весьма значительными опытами по части «социальной инженерии». Уничтожение старых и возведение новых городов, организация больших государственных и корпоративных хозяйств, переселение целых народов на тысячекилометровые расстояния преобразили социальную и этническую картину в Центральных Андах. При всем этом,

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу