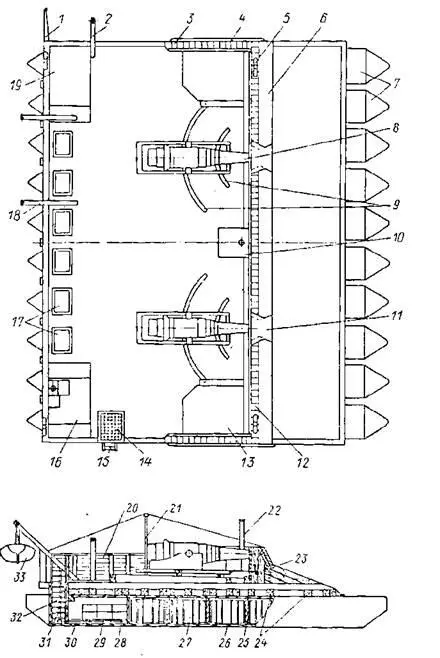

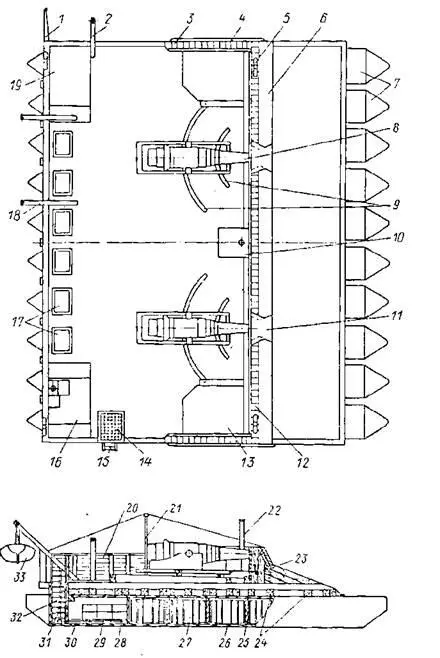

Батарейный плот постройки 1877–1878 гг. (Вид сверху и продольный разрез)

1 — железная фиш-балка; 2-крамбол; 3 — верти кал ьн ые деревянные брусья под броней траверза; 4-броневые плиты траверза; 5-киповые планки; 6-броневые плиты бруствера; 7-понтоны; 8-229-мм нарезное орудие на поворотной платформе; 9-погоны для поворота орудия; 10-железный камбуз; 11-амбразура; 12-верти кальн ые деревянные брусья носового бруствера; 13-банкетка для скорострельного нарезного орудия; 14-палубная решетчатая площадка забортного трапа; 15-забортный трап; 16-каюта командира; 17-люки входа в крюйт-камеры; 1 8-деревянные шлюпбалки; 19-офицерская каюта; 20- фальшборт; 21 — тентовая стойка; 22-труба камбуза; 23-крепление переднего штыря платформы орудия; 24-поперечные брусья платформы плота; 25-вертикальная переборка в корпусе понтона; 26- днище понтона; 27-бочка; 28-боеприпасы в крюйт-камере; 29-настил крюйт-камеры; 30-горизонтальная водоотливная труба; 31-трап в крюйт-камеру; 3 2-вертикальная труба для откачивания воды из отсеков понтонов; 33-6-весельный ял.

Ввиду отсутствия в Керчи предусматривавшихся в качестве дополнительного к мортирам вооружения 152-мм гладкоствольных пушек временно решили установить 107-мм нарезные орудия. Команду назначили с военной шхуны "Салгир", которую с вступлением в строй батарей разоружили, и вместе с плавучим маяком она должна была обеспечивать снабжение обеих батарей. На позициях батареи обслуживала военная шхуна "Пицунда", выполнявшая при необходимости и роль буксировщика. В ее вахтенном журнале вписывались и главнейшие события службы и плаваний батарей. Это была новая реально осуществленная форма боевого комплекса "батарея-буксировщик".

После установки доставленных на пароходах из Таганрога броневых плит батарея № 3 под командой прибывшего из Николаева капитан-лейтенанта К.М. Вережникова 23 июня 1877 г. вышла на позицию за Тузлинскую косу. Артиллерийским офицером на батарее был штабс-капитан Г.М. Сорокин. Вторую керченскую мортирную батарею (№ 4) спустили на воду 2 июля 1877 г., а уже 10 июля она вышла на позицию к косе Тузла. Осадка обеих батарей составляла носом 0,96 м, кормой 1,13 м, что позволяло им свободно держаться на мелководье у косы. Командовал батареей № 4 капитан-лейтенант В.И. Ильин, брат героя Синопского сражения (на пароходо-фрегате "Херсонес") и обороны Севастополя Н.И. Ильина. Артиллерийским офицером батареи состоял прапорщик В.И. Стуков.

Задачей батарей было не допустить захвата противником находящегося вне досягаемости крепостных орудий южного участка 13-верстной косы Тузла, который мог быть использован противником для прорытия канала в обход защищенного минными заграждениями и береговыми батареями корабельного фарватера в проливе. При прорыве через пролив, попытках бомбардировать город с моря или штурма с суши батареи должны были перейти к Ак-Бурунскому рифу и действовать по флангам вражеского флота или по штурмующим колоннам на берегу, как это делал под Севастополем знаменитый пароход-фрегат "Владимир".

Опыт постройки мортирных батарей и открывшиеся возможности получения с Обуховского завода современных 229-мм стальных нарезных орудий позволили перейти к сооружению плавучих батарей нового типа. 5 октября 1877 г. капитан 1-го ранга Э.О. Викорст получил предписание начать постройку в Керчи плавучих батарейных плотов на два 9-дюймовых орудия каждый. Уже 13 октября он докладывал о начале подготовки к работам.

В Адмиралтействе подбирали необходимые брусья, за недостающим лесом командировали инженера Н.И. Базанова, в Ростове-на-Дону для доставки материалов зафрахтовали две баржи. Грузы доставляли шхуна "Абин", пароход "Веста", пароход "Турок"- бывший турецкий пароход "Меджари-Теджарет", захваченный в 1853 г. пароходо-фрегатом "Бессарабия" (потопленный в 1855 г. в Севастополе, его в 1858 г. подняли и восстановили).

10 апреля Э.И. Викорст докладывал, что плоты могут быть готовы через 40 дней, но главный командир требовал всемерно сократить сроки. Единственный в Керчи литейный завод французской компании Менетона к началу 1878 г. прекратил работы, и клюзы для батарей, а затем и детали установки орудий (погоны, штыри со стаканами и станки) пришлось изготовить в Николаеве. Преимущества секционно-модульного метода сборки помогли существенно сократить сроки постройки и преодолеть множественные возникавшие при работе трудности отсталой техники и технологии.

Читать дальше

![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)