Понимаю, думать о том, какие чувства могло бы вызвать у Константина Николаевича появление у входа в его дворец памятника нелюбимому племяннику, с позиций рациональных людей наверняка нелепо. И все же. Как-то это не по-людски. По отношению к памяти обоих.

Но вернусь к Знаменской площади, к ее главному украшению и главной утрате. Мама рассказывала мне, как была удивлена, когда ее повели к Знамению, а не в приходский храм нашей семьи, собор Владимирской Божьей Матери. Начала капризничать: собор ей нравился, она к нему привыкла. К тому же — совсем близко от дома. Бабушка строго сказала: «Туда мы больше ходить не будем. Там — обновленцы». В подробности не вдавалась, да ребенку было и не понять. Впрочем, что обновленцы — это плохо, уяснила раз и навсегда. В 20-е и в начале 30-х годов XX века Знаменская церковь всегда была переполнена: сюда стали ходить и ездить многие, кто не принял обновленчества, которое при поддержке власти обосновалось в большинстве еще действующих церквей. Еще действующих… Их оставалось все меньше. Знаменскую много раз порывались закрыть. И закрыли бы, если бы не один ее неизменный прихожанин. Звали его Иван Петрович Павлов — великий ученый, первый русский нобелевский лауреат. И глубоко верующий человек. Он даже ездил в Москву, просил руководство страны не закрывать храм. Впрочем, просить он не очень-то умел, скорее — требовал. Отказать ему не посмели. Обещали. Иван Петрович скончался 27 февраля 1936 года. Уже в начале марта храм закрыли. В 1940 году снесли. На его месте построили наземный вестибюль станции метро «Площадь Восстания». Говорят, архитекторы пытались сделать нечто, хотя бы отдаленно напоминающее погубленную церковь. Может быть, и пытались. Только получилось напыщенно и претенциозно.

Впрочем, после недавнего явления очередного стеклянного монстра в створе Невского и Знаменской (улицы Восстания) здание станции метро можно счесть нетленным шедевром архитектуры. Говорить об этом новом сооружении сейчас не хочется. Можно только посоветовать тем, кто, приезжая в наш город, с Московского вокзала выходит на Невский и смотрит вперед, в сторону сияющей Адмиралтейской иглы, просто перевести взгляд чуть влево — тогда новостройка не попадет в поле зрения и одна из самых прекрасных панорам города предстанет перед ними во всем своем строгом величии. И Адмиралтейская игла будет звать и манить, как звала и манила долгие (или все же короткие?) три века. Не нужно сопротивляться. Лучше пойти по Невскому проспекту. Не по магазинам, не по ресторанам, даже не по театрам или музеям. Нет. Просто по тротуарам, которые помнят.

«Невский проспект есть всеобщая коммуникация». Это Гоголь сказал. Без малого двести лет назад. Может, и правда?

Вот мелькнула у поворота с Мойки крылатка. Какая легкая походка. Пушкин! Куда он повернет? К «Вольфу и Беранже»? Или к книжной лавке Смирдина?

Вот у входа в лавку учтиво раскланиваются, уступая дорогу друг другу, два немолодых господина. Карамзин! Жуковский!

Вот легкой рысью поспешает в сторону Аничкова дворца холеная тройка, сверкает на солнце серебряный шлем седока. Прямая спина. Пронизывающий холодный взгляд. Сам император Николай Павлович возвращается из постылого Зимнего дворца в свой «Аничков рай». С ним только кучер и адъютант. Никакой охраны.

А вот тучный старик, тяжело опираясь на трость, сворачивает на Садовую. Иван Андреевич Крылов. Тридцать два года изо дня в день ходил он этим маршрутом на службу, в Публичную библиотеку.

А это уже совсем недавно, на памяти ныне живущих. Из-за угла Рубинштейна появляется огромного роста красавец. Сергей Довлатов. Кажется таким уверенным, спокойным. Кажется…

А там, на другой стороне, — такая знакомая фигура. Иосиф Бродский. Он тоже любил Невский.

«Боже, сколько ног оставили здесь следы свои!»

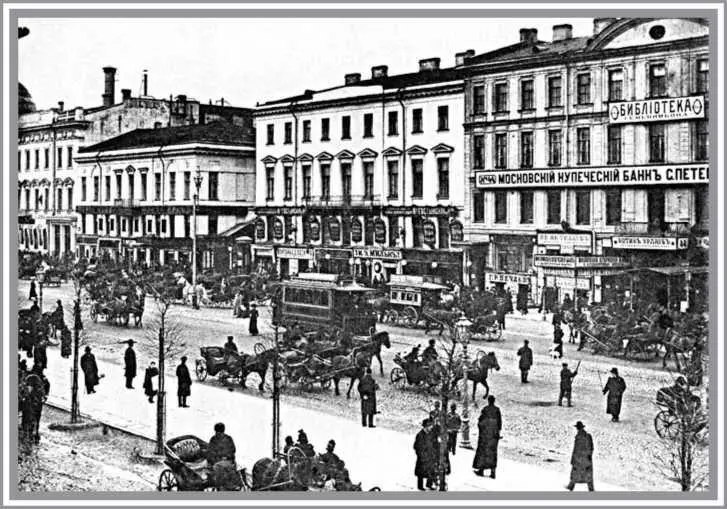

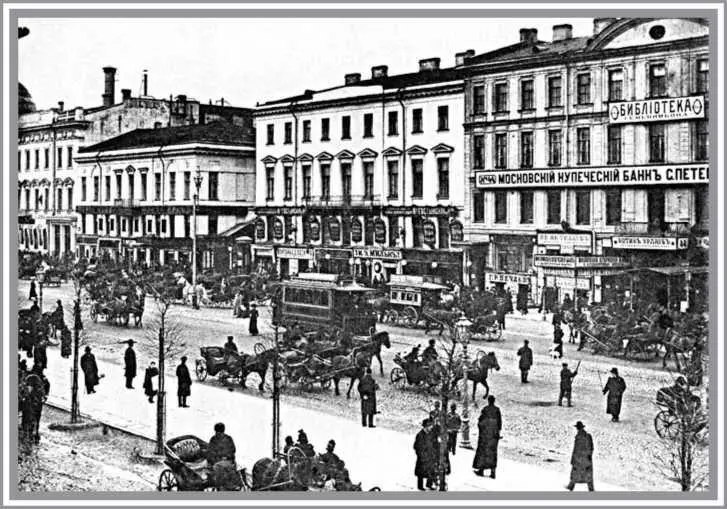

Транспорт на Невском проспекте. 1901 год

Участок, ограниченный Невой, Фонтанкой, Большой першпективой и Лиговским каналом, называли когда-то Литейной частью. Сейчас это центр города. А тогда — глухая окраина. Единственная постройка — «литейный анбар». В нем, маленьком, мазанковом, льют первые пушки для российского флота. Флота-то еще толком нет, но пушки лить сам император приказал, и место для литейного двора сам выбрал — понятно, на берегу Невы: доставлять пушки в Адмиралтейство по воде сподручней.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу