Советских инженеров заинтересовал немецкий радиополукомпас Е2–4 (последнее достижение германской промышленности), новейший высотомер, а также конструкция «воющей сирены» — опытную партию подобных было рекомендовано выпустить одному из заводов, производящих спецоборудование для НКАП. Кроме того, установка смотрового люка в носу кабины летчика упрощала наводку самолета в пикировании, поэтому было рекомендовано сделать аналогичный люк на советских пикировщиках.

Серьезный интерес советских авиационных инженеров вызвал противотанковый вариант «юнкерса». Сбитый 18 марта 1943 г. в районе Брянска Ju 87G-1 № 1097 не удалось эвакуировать; лишь противотанковые 37-мм пушки были вывезены в тыл и доставлены в НИПАВ. Пушки незначительно отличались от стандартных германских зениток Flak 18, имели боезапас по 12 снарядов на каждое орудие и их устанавливали на место подкрыльевых бомбодержателей. Вес одной пушки с лафетом составляла 473 кг, а высокая начальная скорость снаряда — 1170 м/ч — позволяла успешно вести прицельную стрельбу по танкам на дистанции около 800 м.

Невозможность провести летные испытания Ju 87G-1 удалось отчасти компенсировать подробным допросом летчика со сбитого самолета. Задать вопросы обер-лейтенанту Г. Тренкману смогли инженеры НИИ ВВС В. Ф. Болотников, А. Г. Аронов и А. С. Розанов. Они обратили внимание на то, что пленный летал практически на всех типах германских самолетов, имел солидный летный стаж и отлично разбирался в авиационной технике. {231} Именно такие опытные летчики составляли большинство из освоивших новые противотанковые «юнкерсы», поскольку установка тяжелых пушек под крыльями привела к разносу масс самолета, ухудшила маневренность, усложнила технику пилотирования. Машина стала доступна лишь для хорошо подготовленных пилотов. Только они могли, планируя под углами 10–12°, поражать с высоты 50–100 м советские танки.

Однако приоритет в использовании автоматических пушек для поражения танков не принадлежал немцам. Как известно, еще летом 1937 г. поднялся в воздух воздушный истребитель танков ВИТ-1, созданный под руководством Н. Н. Поликарпова. Машина имела на вооружении две пушки 37 мм (Ш-37), разработанные под руководством Б. Г. Шпитального и установленные в корневых частях центроплана, но проект не получил развития. В конце 1941 г. в ОКБ Ильюшина начались проработки оснащения одноместного Ил-2 двумя такими же пушками. Их большие габариты определили необходимость размещения оружия под крыльями, вынудив значительно опустить установку вниз относительно плоскости крыла. Это привело к «клевкам» штурмовика при стрельбе и снижению прицельности пушечного огня. Работу над Ил-2 с 37-мм пушками временно прекратили. Весной 1943 г. конструкторский коллектив С. В. Ильюшина установил на двухместный Ил-2 более совершенные пушки НС-37 конструкции А. Э. Нудельмана.

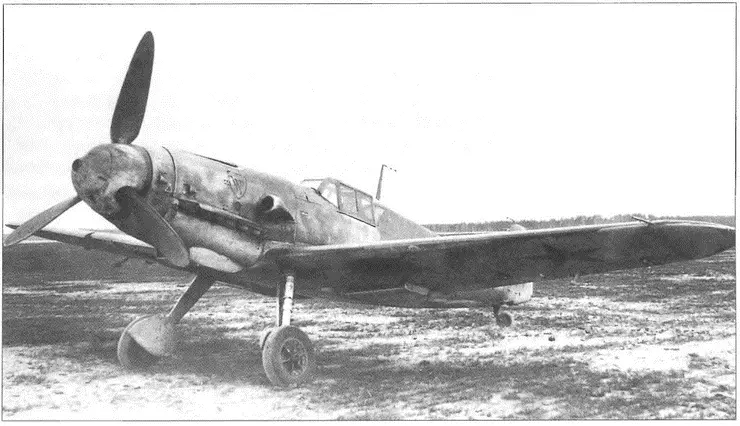

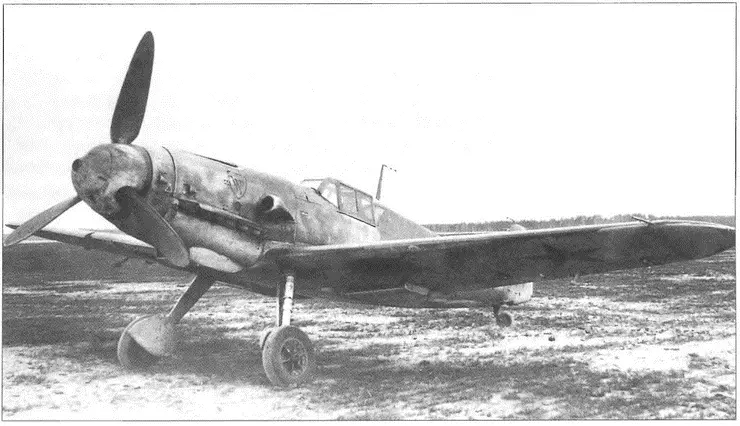

Bf 109G-2 № 14513 из группы H/JG3 «Удет» отремонтирован и приведен в летное состояние после воздушного боя 19 марта 1943 г. Он прошел испытания в НИИ ВВС как «трехточечный» «мессершмитт»

Безусловно, работа над данной модификацией «ила» велась независимо от немецких конкурентов, но появление «противотанкового» Ju 87G-1 ее ускорило и привело к проведению сравнительных испытаний 37-мм пушек, разработанных в Германии, США и Советском Союзе, для оценки эффективности поражения танков. {232} При стрельбе по трофейному танку T-VI в мае 1943 г. немецкая пушка показала большую пробивную способность за счет превосходства в дульной мощности на 10 %, но была почти вдвое тяжелее орудия Нудельмана и в полтора раза уступала ему в скорострельности. Вариант штурмовика с НС-37 оказался более удачным, чем с Ш-37 и вскоре наша промышленность построила небольшую серию Ил-2 с НС-37, которые приняли боевое крещение в боях над Курской дугой.

Тем временем в НИИ ВВС испытали «трехточечный» Bf 109G-2 № 14513. Машина летала быстрее «пятиточечного» «мессершмитта» на 16–19 км/ч на всех высотах. Было отмечено и улучшение других летных данных. Несомненно, истребитель представлял серьезную опасность для всех типов советских машин. Однако многочисленные полеты «Густавов», управляемых различными летчиками института, часто завершались вынужденными посадками. В результате стало ясно, что немецкие конструкторы не довели ряд конструктивных узлов мотора DB 60 5А. Была и другая версия причин поломок самолетов и двигателей. По мнению инженер-полковника В. Л. Рудакова (в то время техника в одной из частей ВВС МВО), рабочие-антифашисты искусно вводили внешне незаметный дефект: после некоторой наработки мотора ослаблялась затяжка гаек крепления коренных подшипников и прекращалась подача масла к подшипникам поршней. {233}

Читать дальше