Управляемый аэростат Леппиха относился к так называемой полужесткой системе, оболочка рыбообразной формы изготовлялась из пропитанной особым лаком тафты, передняя часть — широкая, а задняя — узкая. Верхняя половина покрывалась сетью, прикрепленной к опоясывающему оболочку обручу. Конструктивным новшеством был жесткий киль в виде единого целого с гондолой, соединенный подкосами с обручем. По форме киль повторял нижнюю часть оболочки. В кормовой части оболочки к обручу был подвешен горизонтальный руль.

К жесткому каркасу оболочки по обеим ее сторонам шарнирно крепились крылья, взмахами которых и должен был, по замыслу Леппиха, двигаться в нужном направлении его аэростат. Они состояли из нескольких упругих стержней, так называемых «рессор» длиной примерно по 10,5 м, на каждой из них находилось несколько шарнирно закрепленных лопастей шириной до 2 м. Общая площадь лопасти была в пределах 13–15 м 2. Эти лопасти работали как клапаны, на прямом ходе они опирались на рессору, а на обратном — отходили и пропускали сквозь себя воздух. Рессоры, по замыслу Леппиха, должны были компенсировать порывы ветра. Такие детали его проекта вместе с использованием жесткого киля и руля высоты свидетельствовали о определенных технических способностях немецкого изобретателя, хотя совершенно очевидно, что он не был знаком с идеями Меснье. [5] Меснье сформулировал или, по крайней мере, наметил основные идеи проектирования управляемого аэростата, в том числе создание достаточно легкого и мощного двигателя, передающего усилия не на весла и колеса, а на винты, аналогичные гребным винтам морских судов. Аэростат должен быть удлиненной формы для уменьшения потребной мощности двигателя, кроме того, такая форма более устойчива при движении. Необходимо прочное соединение всех частей аэростата с оболочкой. Управляемые аэростаты необходимо снабдить балонетами внутри оболочки, чтобы при уменьшении количества газа в ней можно было подкачивать в эти мешки воздух, сохраняя правильную форму оболочки. Аэростат должен иметь руль по типу судового.

По расчетам историка авиации Л. М. Вяткина, две команды по 16 гребцов на каждое весло могли бы развивать мощность 8,5–10 л. с., что явно недостаточно для движения против ветра, хотя в штиль скорость аэростата могла достигать 30 км/час. Однако момент сил при рывке недостаточно гибкие рессоры выдержать не могли. Сам Леппих писал, что машина хорошо двигалась вперед после нескольких движений крыльями, но вскоре рессоры лопнули, и он был вынужден прекратить опыты. Еще раньше Ростопчин утверждал, что рессоры ломались уже при первых ударах весел.

Думается, что неудача Леппиха затормозила развитие воздухоплавания в России, по крайней мере, на полтора десятилетия. Возможно, что под впечатлением от этих работ некоторое время все воздухоплаватели казались властям шарлатанами. После полета иностранца Тушеля в 1813 г. в Астрахани, собиравшего таким образом средства на восстановление Москвы, никаких документов о полетах на воздушных шарах до конца 1820-х годов не сохранилось, а некоторые попытки организовать полеты в Москве властями даже пресекались. Только 18 августа 1828 г. в Москве воздухоплавательница Ильинская совершила полет на тепловом воздушном шаре.

Хотя в начале XIX века в Москве попытка построить управляемый аэростат невиданных для того времени размеров оказалась неудачной, Леппих не ошибся в одном из своих прогнозов: в XX веке машины с крыльями стали действительно адскими, и впоследствии причинили «роду людскому еще больше зла, чем сам Наполеон…». [6]

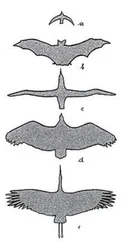

Первым, кому удалось осуществить полеты на планере, был немецкий инженер и изобретатель Отто Лилиенталь. Прежде чем построить планер, Лилиенталь долго изучал законы полета птиц. Он заметил, что крыло птицы, в отличие от воздушного змея, имеет изогнутый профиль. С помощью опытов немецкий исследователь установил, что такое крыло создает большую подъемную силу, чем плоское. Результаты своих наблюдений он описал в книге «Полет птиц как основа искусства летать». {24}

Летом 1891 г. в холмистой местности к югу от Берлина Лилиенталь совершил первые полеты на сконструированном им планере. Это был легкий аппарат из ивы, бамбука и полотна, напоминавший по форме птицу. Планерист поднимался в воздух, разбегаясь против ветра с планером в руках вниз по склону холма. В полете он держался руками за крыло, управляя аппаратом наклонами нижней части тела вправо-влево или вперед-назад. Эти полеты Лилиенталя длились всего несколько секунд. Но постепенно росло его мастерство, совершенствовалась конструкция планеров. К середине 90-х годов дальность полета достигала уже 200–250 м.

Читать дальше