Еще около года Леппих в Ораниенбауме занимался достройкой аэростата и подготовкой перелета в Петербург. 29 сентября 1913 г. генерал Вындомский, по поручению генерала Аракчеева производивший осмотр аэростата Леппиха вместе с экспертами Швенсоном и Соболевским, доложил, «что по сие время предполагаемого им действия [Леппих] произвесть не мог, хотя и делал несколько раз опыты и поднимался в шару на привязях не свыше 5-ти или 6-ти сажен от земли, но направления летать в шару противу ветра произвести не мог, и главное его средство, предполагаемое для достижения его цели, состоящее в тафтяных крыльях, оказалось недостаточным, и сделанный им опыт 15-го числа сего месяца для доказательства несумненности его прожекта летать противу ветра был совершенно неудачен…» {21} 21 Сборник исторических материалов…, вып. И, СПб, 1889, с. 435.

Для облегчения аэростата Леппих усовершенствовал свой летательный аппарат — построил новую гондолу, попутно облегчив конструкцию и заменив деревянные стойки пеньковыми канатами. Он возвратил точку крепления крыльев с гондолы на обруч на оболочке шара.

Все донесение Вындомского проникнуто скептицизмом, он пишет, что «по заключению людей, знающих сии части, как то физику и химию, признают г. Шмита как совершенного шарлатана и не имеющего никаких понятий о деле, которым занимается, и не знающего даже первоначальных правил механики о рычагах, что доказывает самое невыгодное укрепление и против всех правил устроенный механизм крыльев у его шара…» На возражение Леппиха, «что он лучше знает по своей опытности, нежели они по своему умозрению, и что он уже летал в Москве противу ветра…», Вындомский совершенно справедливо заметил, что «если сие последнее летание есть истинное событие, то по какой надобности он занимается теперь уже целый год бесполезными опытами, теряя время и исстрачивая ужасные суммы денег, немало не успевая в усовершенствовании своего прожекта, исполнение коего, по всей вероятности, никогда не сбудется; если он уже летал противу ветра, ему бы стоило употребить только те самые средства, которые он, по словам его, употреблял в Москве». {22} 22 Там же.

Победно наступавшая в Европе русская армия так и не дождалась обещанных Леппихом «военно-воздушных сил», хотя тот даже пообещал Александру I прилететь на воздушном шаре в Варшаву. Когда терпение императора иссякло, 30 октября 1813 г. он дал распоряжение ученому артиллерийскому комитету составить окончательное заключение об опытах Леппиха. Сам изобретатель, уклонившись от обсуждения экспериментов, уехал в Германию в Вюрцбург. Больше в России он не появлялся, дальнейшая его судьба неизвестна.

Был ли Франц Леппих шарлатаном, как его стали считать уже в документах 1812–1813 гг., и периодически так называют в исторической литературе почти два столетия? По-видимому нет, хотя сейчас совершенно очевидно, что аэростат такого объема не мог летать против ветра с помощью гребных весел. Как справедливо полагал еще в середине 1780-х годов французский генерал Меснье, для этого требовался достаточно легкий и мощный двигатель, приводящий в движение воздушный винт по типу судовых, которые были созданы и нашли применение в воздухоплавании лишь много лет спустя.

Из процитированных документов не вполне ясно, с каким аэростатом Леппих продолжал экспериментировать в Ораниенбауме — с малым, или, невзирая на все постигшие его неудачи, с большим. Судя по сумме общих затрат, составивших около 180 тыс. руб., из которых 148 тыс. рублей было истрачено в Москве у Ростопчина, последнее маловероятно.

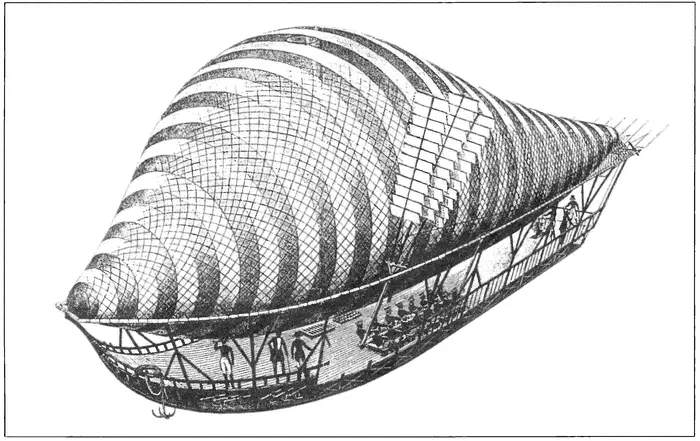

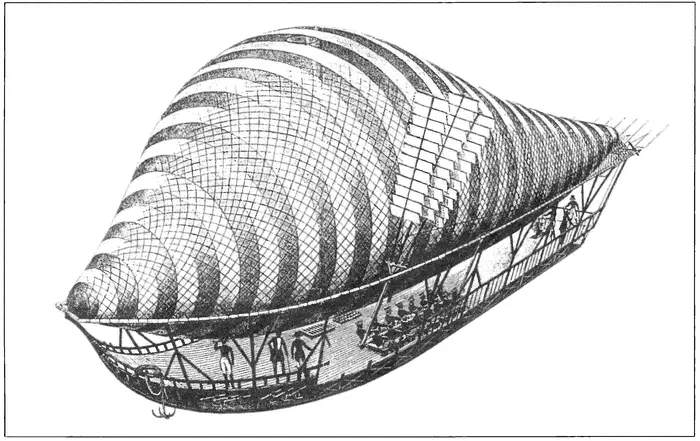

До сих пор остается открытым вопрос, какого объема был большой аэростат Леппиха. Учитывая, что из Воронцово увезли груз на 130 подводах, из них 100 — с железом, его массу исчисляли в 500–1000 пудов (8–16 т), а объем — в 7000–13 000 м 3. П. Д. Дузь, исходя из количества закупленной тафты (5000 аршин), учитывая небольшое удлинение оболочки летательного аппарата (около 3), считал, что его наибольший диаметр равнялся 16 м, а длина — 57 м. Объем цилиндра такого размера был равен 11 500 мз, но с учетом реальной формы оболочки (ее объем составлял примерно 0,7 от объема цилиндра), он оценивался в 8000 м 3. {23} 23 Дузь П. Д. История воздухоплавания и авиации в России (период до 1914 г.). М., 1981. С. 29–31.

Реконструкция «летучей машины» Леппиха, произведенная Л. М. Вяткином и отображенная в рисунке Н. Н. Рожнова («Техника — молодежи». 1997. № 2)

«Летучая машина» Франца Леппиха

Однако не вполне понятно, из каких соображений выбраны эти параметры. Судя по единственному сохранившемуся чертежу управляемого аэростата Леппиха, удлинение оболочки было равно не 3, а примерно 2. К тому же отчетливо видно, что лодка-гондола, по свидетельству французов длиной около 60 стоп (около 20 м), тянется почти по всей длине оболочки. Таким образом, общая длина аэростата не могла существенно превышать 25 м, а наибольший диаметр — 12–15 м. При этих геометрических размерах объем оболочки можно оценить не более чем в 4000–5000 м 3.

Читать дальше