Гуго Юнкерс

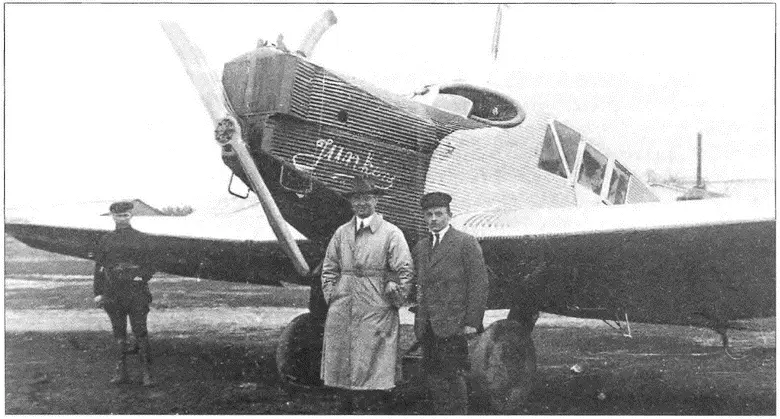

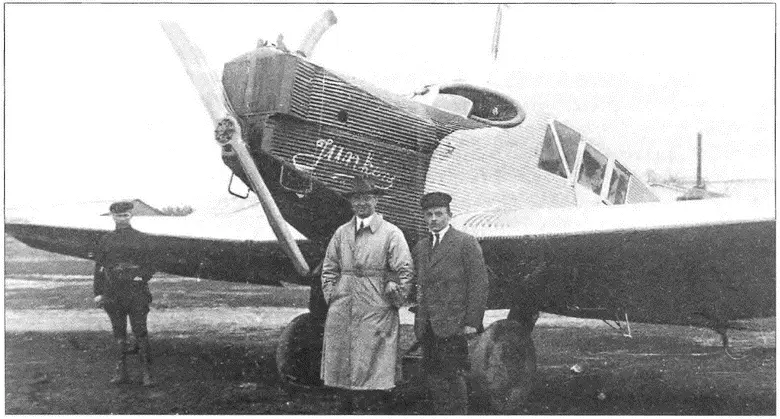

Особенно впечатляла прочность самолетов. В мае 1922 г. на Московский аэродром прилетел пассажирский Юнкерс F13. Во втором полете машина скапотировала на неровностях аэродрома. для самолета деревянной или смешанной конструкции этот был бы конец. Каково же было удивление присутствовавших, когда летчик с бортмехаником почти без помощи аэродромной команды поставили самолет на колеса, на месте заменили винт запасным и через десять минут своим ходом подрулили к зданию аэропорта. Так как были повреждены законцовки крыльев, на следующий день летчик расклепал помятые листы гофрированного дюраля и выправил их на специальных шаблонах. Машина была готова к новым полетам.

Свою роль в выборе «Юнкерса» в качестве будущего партнера сыграли и рекомендации германского военного руководства. А. Л. Розенгольц, находившийся в 1922 г. в Германии, писал: «…Особая группа чрезвычайно рекомендовала заводы Юнкерса, указывая, что все работы по дальнейшему развитию военной авиации сосредоточены именно у Юнкерса». {68}

Фирма «Юнкерс», спрос на производимые которой пассажирские цельнометаллические самолеты в первые послевоенные годы был очень небольшим, также проявляла интерес к России как к источнику сбыта. Предварительные переговоры между фирмой «Юнкерс» и советским руководством начались еще до подписания Рапалльского договора. В декабре 1921 г. в Россию прибыл директор фирмы Г. Заксенберг с целью осмотра заводов и обсуждения деталей сотрудничества с представителями правительства Троцким и Лебедевым. С немецкой помощью предполагалось построить авиационные заводы в Москве, Петрограде и на Волге общей производительностью 100 самолетов в месяц. Однако в связи с тем, что для этого потребовались бы слишком большие инвестиции, в качестве первого шага было решено ограничиться передачей фирме «Юнкерс» одного завода для выпуска цельнометаллических самолетов и моторов.

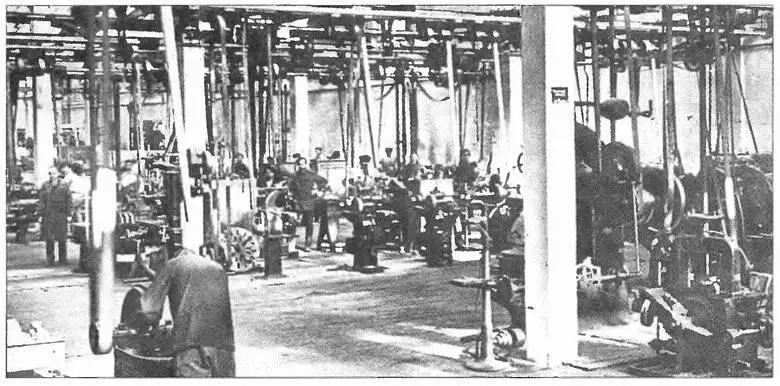

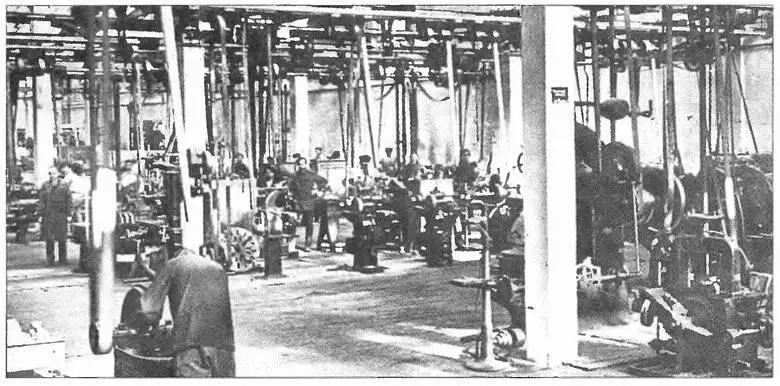

Выбор пал на Первый бронетанково — автомобильный завод в Филях, в то время это был пригород Москвы. Завод был основан в 1916–1917 гг. (тогда он назывался Русско-Балтийским автомобильным заводом) и предназначался для производства 1500–2000 автомобилей в год, но из-за революции и гражданской войны так и не начал выпуск продукции. Он был частично оборудован станками американского производства, имелось 20 паровых котлов, 9 двигателей, 85 подъемных кранов. Были подведены отопление, водопровод, транспортные коммуникации. Однако многие сооружения и техническое оборудование требовали ремонта, т. к. завод бездействовал около пяти лет. [18]

Подписание Рапалльского договора создало правовой фундамент для экономического сотрудничества. Весной 1922 г. был составлен предварительный проект договора между фирмой «Юнкерс» и советским правительством о передаче «Юнкерсу» в аренду завода в Филях для производства самолетов. Так как советская сторона была заинтересована не только в строительстве авиатехники, но и в организации добычи в РСФСР алюминия и производства дюралюминия, чтобы создать основу для выпуска собственных металлических самолетов, эти пункты также включили в документ. Кроме того, «Юнкерсу» предлагалось наладить в нашей стране выпуск не только самолетов, но и авиамоторов. Руководство фирмы, незнакомое с условиями работы в России, не желало идти на слишком большой риск и только благодаря вмешательству Рейхсвера, заинтересованного в развитии немецкого военно-промышленного сотрудничества, удалось прийти к соглашению.

Первый немецкий гость: Юнкерс F 13 в Москве

Механический цех концессии Юнкерса в Филях

Согласие «Юнкерса» на дополнительные условия Москвы объясняется тем, что германское военное руководство во главе с генералом фон Сектом в 1922 г. подписали с фирмой секретное соглашение о выдаче ей безвозмездной ссуды в качестве страховки от технического риска, связанного с организацией производства самолетов в России. Для конспирации многие ключевые слова в тексте соглашения были зашифрованы. Так, Военное министерство Германии получило обозначение Зондергруппе (Особая группа), Российское правительство именовалось P.P., фирма Юнкерс — фирма NN, Дессау (город, где находились заводы Юнкерса) — Лейпциг, вместо слова «самолет» употреблялось слово «ящик» и т. д.

Читать дальше